La profession attendait ce nouveau texte avec impatience car le précédent décret remontait à 1953. Le décret du 20 février 2025 « garde la définition de base » des cidres, c’est-à-dire le fait qu’ils soient 100 % pommes, et les poirés 100 % poires. C’est une exception française qui est confortée ici. Et une définition qui « permet de fait de protéger notre marché », souligne Jean-Louis Benassi, directeur de l’Unicid, interrogé par La France Agricole lors du Salon de l’agriculture 2025.

Les producteurs de cidre se réjouissent que « ces bases soient confirmées » alors que, dans le même temps, des discussions ont cours au niveau européen en vue d’une uniformisation des appellations. « Il y a plus de risques que d’avantages, alerte le directeur de l’Unicid. Nous sommes le seul pays avec l’Espagne avec une production agricole et des vergers affectés au cidre. » Mais les Espagnols utilisent seulement 50 % de jus de pommes dans l’élaboration de leurs cidres. Dans les autres pays européens, on fabrique des ciders, nettement moins coûteux à produire, autorisant les sucres ajoutés, et dont la méthode de fermentation à partir de concentrés de pommes s’apparente à celle des brasseurs. Incomparable avec le jus de pommes de nos régions françaises pressé localement et en saison.

« Nous faisons passer le message que ce sont des produits différents gustativement comme du point de vue de la fabrication », souligne Jean-Louis Benassi, remarquant d’ailleurs que « personne n’a d’intérêt » à cette uniformisation. « C’est un risque de concurrence déloyale pour les producteurs de cidre français. Les brasseurs qui utilisent très peu de pommes ne veulent pas non plus en incorporer davantage ». Et pour le consommateur français qui réalise 60 % des achats de cidre en grandes surfaces, « il y a un vrai danger de confusion » entre ces produits de qualité pourtant différente, estime l’interprofession.

De nouvelles mentions sont reconnues

Outre la définition de base, le décret précise des mentions facultatives existantes ainsi que d’autres plus récentes. Sont ainsi caractérisés « les termes “fermiers” et “artisanaux” qui n’étaient pas encore définis », appuie Jean-Louis Benassi.

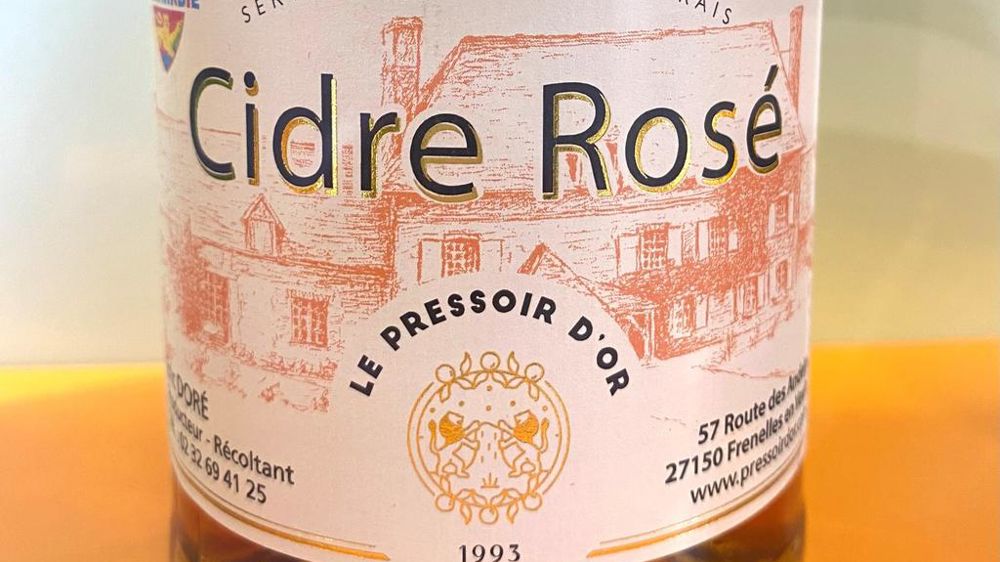

Cette révision permet également de protéger le « cidre rosé » qui existe depuis une dizaine d’années, « un cidre réalisé à partir d’un minimum de pommes à chair rouge », explique Jean-Louis Benassi. La mention « extra brut » fait elle aussi son apparition avec l’actualisation du décret. Et par la même occasion, l’ensemble des caractéristiques gustatives (doux, demi-sec et brut) a été redéfini à partir de critères de mesure plus pertinents.

« Quelques signaux de marché positifs »

Les nouvelles appellations de cidre prouvent le dynamisme de la filière pour se réinventer. Les cidres sont montés en gamme depuis une dizaine d’années, « grâce à un travail sur l’innovation, la qualité et la diversité de l’offre », souligne le directeur de l’Unicid. Outre l’effet de l’inflation, cela s’est ressenti sur les prix qui ont progressé de 16 % entre 2021 et 2024 sur le marché français. Le chiffre d’affaires des cidres a lui atteint 206 millions d’euros l’an dernier, et 224 millions d’euros en incluant l’exportation.

Mais en termes de consommation, les cidres suivent la tendance baissière des autres alcools, quoique moins forte. La filière tire cependant son épingle du jeu par les exportations. « Entre 2021 et 2024, la baisse de consommation de 6,8 % en volumes sur le marché domestique a été en partie compensée par une hausse des exportations », précise Jean-Louis Benassi. Sur 80 millions de litres de cidres produits, 15 millions sont aujourd’hui exportés.

Dans ce contexte de « marché pas facile mais avec quelques signaux positifs », l’interprofession va lancer une nouvelle campagne de publicité de mai à août, rapporte le directeur de l’Unicid. La campagne qui sera déclinée sur plusieurs médias sera axée sur le produit, son goût, mais « sans avoir un discours d’expert ». Jean-Louis Benassi remarque que le cidre ne manque d’ailleurs pas d’atouts pour séduire des consommateurs de plus en plus « ouverts » et qui recherchent aujourd’hui des boissons moins alcoolisées, moins caloriques, issues d’un mode de production respectueux de l’environnement.