C’est une épée de Damoclès qui plane sur la France. Identifiée pour la première fois au début du XXe siècle au Kenya, la peste porcine africaine (PPA), qui était initialement circonscrite à l’Afrique subsaharienne, s’est étendue au fil des décennies vers d’autres continents, notamment l’Europe et l’Asie. Le virus est véhiculé principalement par des facteurs humains comme le transport d’animaux infectés ou de déchets contaminés. Bien que la France est aujourd’hui indemne, la progression de la maladie en Allemagne et en Italie fait peser une menace imminente sur la filière porcine française.

Selon une étude de l’Inrae publiée en 2020, la dernière grande vague de PPA a été déclenchée en 2007. Le virus est alors introduit en Géorgie par des déchets alimentaires infectés, débarqués d’un navire en provenance d’Afrique de l’Est. De là, la maladie se répand rapidement, créant une première zone enzootique dans le Caucase puis une seconde près de la Biélorussie. Elle touche à la fois les sangliers et les porcs domestiques, en particulier dans les élevages de basse-cour dépourvus de biosécurité.

En 2013-2014, la PPA atteint l’Union européenne (pays baltes, Pologne) via la faune sauvage. Elle poursuit sa progression vers l’ouest : l’Ukraine, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, la Slovaquie et la Serbie sont touchées.

Tournant en 2018

L’année 2018 marque un tournant dans la progression de la PPA. La maladie se propage à l’Europe centrale et occidentale. Cette même année, la Belgique sonne l’alerte : le virus est détecté dans la province du Luxembourg. En France, l’inquiétude est immédiate. Deux sangliers morts et porteurs du virus sont retrouvés à seulement un kilomètre de la frontière avec l’Hexagone. Pour stopper net la progression du virus, une véritable course contre la montre s’engage.

La France déploie 132 km de clôtures le long de la frontière franco-belge, créant une « zone blanche de dépeuplement ». À l’intérieur de ce périmètre, couvrant les départements de la Meuse et des Ardennes, une opération de grande ampleur est mise en place. Fédérations de chasse locales, Office national de la chasse et de la faune sauvage (devenu depuis l’Office français de la biodiversité) et armée de terre sont mobilisées pour abattre les sangliers et instaurer un vide sanitaire.

En zone réglementée, tout s’enchaîne rapidement pour les éleveurs. « Un coup de téléphone m’a informé que mes porcs seraient abattus le lendemain », témoigne Pauline Vandenbussche, éleveuse de porcs en Belgique, qui a dû abattre de manière préventive la totalité de son cheptel. Cette riposte rapide et coordonnée entre les deux pays, au moyen de mesures strictes, permet de contenir la progression du virus. En 2020, la situation est maîtrisée et la Belgique recouvre le statut indemne vis-à-vis de la maladie.

Le géant chinois touché

Parallèlement, en 2018, la Chine détecte son premier foyer de PPA. Le virus se répand comme une trainée de poudre et décime les cheptels sur son passage. En moins d’un an, le premier producteur mondial voit toutes ses provinces touchées, entraînant une chute massive de son cheptel porcin qui « a pour conséquence une envolée des prix et des importations massives depuis l’Union européenne et le Brésil », souligne l’Inrae dans son étude. En 2019, la maladie s’étend à toute l’Asie du Sud-Est (Vietnam, Cambodge, Corées, Philippines, Indonésie…).

Partout, la diffusion est facilitée par un manque de biosécurité et le transport incontrôlé d’animaux ou produits infectés, transformant la PPA en épizootie mondiale. Pour sécuriser sa production, la France a obtenu un accord de zonage historique avec la Chine à la fin de 2021, garantissant la poursuite de ses exportations depuis les zones indemnes en cas d’arrivée du virus sur son territoire.

Depuis 2020, des cas sauvages de PPA sont détectés dans l’ouest de l’Allemagne. Le virus se propage sur le territoire et notamment dans le sud du Land de Hesse, à moins de 100 km de la frontière avec la France. En 2022, c’est au tour de l’Italie de recenser son premier cas de PPA dans le Piémont. Le virus progresse ensuite sur l’ensemble du territoire, se rapprochant de la frontière française. Des cas ont également été recensés en Sardaigne, proche de la frontière avec la Haute-Corse, obligeant les autorités françaises au déclenchement d’un plan d’urgence sanitaire.

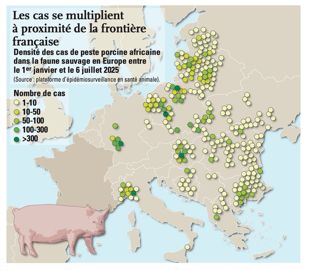

Si l’épizootie semble se stabiliser ces dernières années dans l’Union européenne, avec un nombre de foyers chez les porcs domestiques en repli entre 2023 et 2024, selon le rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) publié en mai 2025, le virus dans la faune sauvage circule toujours et notamment chez les pays frontaliers de la France.

Des conséquences économiques

Un virus à ADN de la famille des Asfarviridaes est à l’origine de cette maladie hémorragique hautement contagieuse et mortelle pour les suidés. Il se transmet principalement par contact direct entre un animal malade et un animal sain ou par contact d’un animal sain avec un aliment ou un environnement contaminé. Non transmissible à l’Homme, la PPA entraîne néanmoins des pertes économiques importantes en raison de son taux de mortalité élevé et des restrictions commerciales imposées aux pays touchés. Pour l’éleveur, la survenue du virus à des conséquences pour le maintien de son activité.

En France, la PPA est classée danger sanitaire de première catégorie et fait l’objet d’une surveillance accrue. Dans la faune sauvage, le réseau Sagir (Réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en France) joue un rôle central en signalant tout cadavre de sanglier suspect. La surveillance en élevage repose sur des mesures de biosécurité strictes et une déclaration obligatoire de toute suspicion auprès de la DDPP (direction départementale en charge de la protection des populations). Le ministère de l’Agriculture a, de son côté, renouvelé sa campagne de sensibilisation contre la PPA le 2 juillet 2025 auprès de tous les acteurs concernés : transporteurs internationaux, travailleurs saisonniers, usagers de la nature, voyageurs en provenance de pays touchés par la PPA mais aussi chasseurs et éleveurs.

En effet, le virus de la PPA se montre d’une redoutable résistance dans l’environnement, surtout lorsqu’il est protégé par de la matière organique comme la viande ou le sang. Seule une exposition prolongée à haute température peut en venir à bout, indique l’Inrae. Cette résistance impose des mesures de vide sanitaire extrêmement rigoureuses. Les mesures de biosécurité constituent la barrière la plus efficace contre sa propagation. Depuis 2020, la filière est dotée d’un outil professionnel d’audit « Pig Connect » mais le nombre d’élevages 100 % conformes aux exigences réglementaires en matière de biosécurité est loin d’être suffisant.

D’autant que selon l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), aucun vaccin n’est actuellement disponible pour lutter contre la PPA. Mais des avancées concrètes émergent : plusieurs vaccins expérimentaux montrent des résultats prometteurs. Si la vaccination ne doit pas remplacer des mesures de biosécurité strictes, la mise au point d’un vaccin efficace représenterait une avancée majeure pour le contrôle de la maladie.