En France, une vache laitière vit 6 ans en moyenne. La durée de vie productive (toutes races confondues) est de 3,3 ans, pour un âge au premier vêlage de 2,5 ans. « L’optimum serait de quatre lactations et plus », estime Julien Jurquet, responsable de projets d'élevage à l’Idele (Institut de l’élevage).

Chacun sa stratégie

Pour améliorer la longévité, pas de secret, il faut « un pilotage global des effectifs du troupeau », poursuit Julien Jurquet. Chez Thierry et Yann Bertot, dans la Manche, une stratégie est à l’œuvre pour augmenter la longévité des vaches hautes productrices. Dans le Doubs,chez Jean-Baptiste et Clément Troncin, le système d’élevage extensif en AOP Morbier invite à faire durerla carrière de leurs montbéliardes. La santé des laitières de la famille Lemonnier est soignée, autant de gestes qui préservent la longévité.

« Entre 2009 et 2018, l’âge à la réforme destrois principales races laitières françaises a rajeuni de deux ou trois mois, selon les données d’abattage de 2019 », rapporte Julien Jurquet. En Belgique, l’analyse de données récoltées entre 1990 et 2004par Eric Froidmont, du Centre wallon de recherches agronomiques, montre que cette tendance n’est pas nouvelle.

La production d'une vache prim’holstein sur sa carrière a baissé en Wallonie, passant de 27 549 kg en moyenne sur la période 1990-1994 à 26 894 kg en moyenne sur la période 2000-2004. Unfait inattendu, alors que sur la même période, la production laitière par vache est passée de 20 à 23 kg par jour. L’étude pointe du doigt l’explication : le nombre de lactations à la réforme a baissé de 0,5 entre 1990 et 2004.

« Génétique gommée »

En clair, « le progrès génétique a augmenté, mais il est gommé carla durée de vie productive a baissé », résume Julien Jurquet. L’ingénieur fait l’hypothèse que « la situation en France est similaire, malgré le manque de données exhaustives à disposition ».

Le constat ne s’arrête pas là. Julien Jurquet indique que « les vaches partent à l’abattoir quand elles atteignent leur potentiel maximal de production ». Les données du contrôle laitier de 2022 font état d’une production brute de 8 051 kg en moyenne pour les primipares, contre 9 295 kg pour les vaches en deuxième lactation, et 9 612 kg pour les vaches en troisième lactation.

La longévité paye

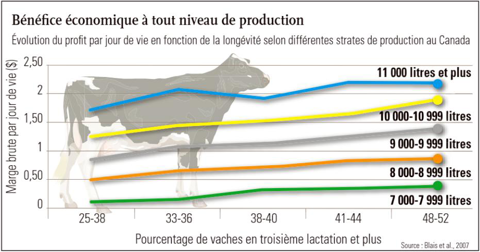

Au Québec,des étudesse sont intéressées de près à la longévité. Elle est « toujours payante et pèse dans la rentabilité des entreprises laitières », assure Lactanet (anciennement Valacta), le contrôle laitier canadien, dans un article du journal Le Producteur de lait québécois de janvier 2008. « Peu importe le niveau de production de la vache, l’augmentation de la longévité améliore le profit par jour de vie. »

« En France, le projet Alonge (1), lancé en octobre 2022 et piloté par l’Idele, a pour mission de faire un état des lieux de la longévité des vaches laitières. » Dans un second temps, il proposera « des références, des outils et des méthodes pour optimiser la gestion du renouvellement et des réformes ». Aujourd’hui, les causes principales de réformes concernent « la reproduction et la fertilité, les mammites, les troubles locomoteurs ou la production laitière jugée insuffisante », partage Clément Richard, conseiller d’élevage à Littoral Normand.

Comment faire durer ses vaches ? Certains réflexes, comme sélectionner sur le critère de la longévité, veiller au confort des vaches et soigner leur santé vont de soi. Cependant, « nous ne pouvons pas dire si le système d’élevage joue », avance Julien Jurquet.

Toujours d’après Le Producteur de lait québécois, la race pourrait avoir un rôle. « Il semble y avoir une relation inverse entre la productivité de la race et la longévité. Mais il y a beaucoup plus de variabilité entre les troupeaux d’une même race qu’entre les races. Ce n’est donc pas une règle. »

« Au final, la longévité est liée au choix de l’éleveur », résume Clément Richard. En l’absence de stratégie, difficile de progresser sur le sujet. « Les enjeux sont de taille. Élever moins de génisses permet de gagner en temps de travail, de moins investir dans l’espace en bâtiment, de réduire la pression organique sur la ferme », abonde Julien Jurquet. Pour le spécialiste, « il faut faire la part des choses entre les animaux qui doivent être réformés obligatoirement et les animaux qui sont en bonne santé et produisent toujours. »

(1) Financé par FranceAgriMer et piloté par l’Institut de l’élevage en partenariat avec l'Inrae, Oniris, Eliance, Littoral Normand, Conseil Elevage 25-90, Ardèche Drôme Isère Conseil Elevage, la chambre d’agriculture de la Bretagne et l’ESA d’Angers.