Un système réglé comme du papier à musique. C’est l’objectif que s’est donné Xavier Herbert, éleveur de 75 salers et de 70 charolaises, à Wiège-Faty, l’Aisne. Rôdé sur l’élevage porcin, il applique la rigueur de cette production monogastrique à sa conduite de bovin allaitants. « Je réfléchis en termes de productivité au mètre carré », confie-t-il. Avec une trentaine d’hectares de prairies et des surfaces de bâtiments limitées, Xavier s’est tourné vers des vêlages d’automne afin d’optimiser l’utilisation de ces ressources. « Les salers mettent bas en premier, du 18 juillet au 1er septembre, car elles sont plus robustes et peuvent ainsi pâturer à l’automne. » Suivent les vêlages des charolaises, du 10 septembre au 20 octobre.

Les rations — intégralement produites sur la ferme — sont identiques pour les deux troupeaux : deux tiers d’enrubannage et un tiers de pulpe de betterave surpressée. Cette année, 1,2 kg de concentrés à 20 % de matière azotée totale est ajouté pour compléter les fourrages. « J’adapte la distribution selon leur stade de lactation. Je fonctionne sous forme de repas. Un repas est égal à 8 unités fourragères (UF) », détaille l’éleveur. L’augmentation se veut progressive : un mois avant la mise bas, 7 UF sont distribuées à la mélangeuse. Les vaches reçoivent ensuite 8 UF durant le premier mois de lactation, jusqu’à atteindre 10,5 UF après celui-ci.

45 jours au maximum

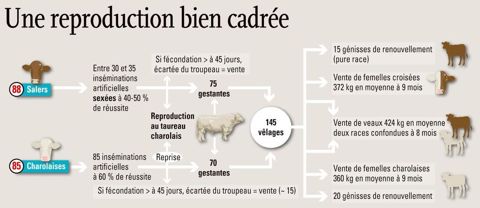

Tout le système est calculé au jour près. Les implants sont posés 10 jours avant l’insémination, afin de provoquer les chaleurs collectives, au 1er octobre pour les salers et au 1er décembre pour les charolaises. C’est le top-départ pour un maximum de fécondations, à condition de ne pas dépasser 45 jours. « C’est la partie la plus difficile. Il faut s’obliger à ne pas garder les vaches non fécondées dans les 45 jours, sinon l’organisation ne tient plus. Cela implique parfois de “casser” une bonne lignée génétique, ce n’est pas facile », admet Xavier. Pourtant, l’éleveur est conquis par cette organisation. « Je ne voulais pas passer six mois à surveiller les vêlages. Au moins, je suis lancé, et c’est souvent plus efficace. »

« Je ne manipule qu’une seule fois les veaux. Je sèvre et je charge pour la vente le même jour »

Une caméra lui permet de veiller au bon déroulement des mises bas, sans se déplacer perpétuellement. « La période est déjà très intense. La caméra permet parfois de ne pas sortir inutilement du lit la nuit », sourit l’éleveur. Malgré un écart de 45 jours entre certaines naissances, un seul lot de veaux résulte de cette organisation. Toutes les tâches sont réalisées en groupe : écornage, vaccination, pesée, sevrage… « Je ne manipule qu’une seule fois les animaux. Je sèvre et je charge pour la vente le même jour. » Au printemps, 105 broutards quittent l’exploitation (voir l'infographique), lorsque l’offre est faible sur le marché.

« Les cours sont plus hauts au printemps »

« Les cours sont plus hauts au printemps. Economiquement, je suis totalement convaincu que les vêlages groupés représentent la méthode la plus rentable pour moi », affirme Xavier. Ce dernier garde environ 5 taureaux charolais par an, afin d’assurer la reprise des charolaises pour lesquelles l’insémination artificielle n’a pas fonctionné. Il permet également de croiser le troupeau salers, pour augmenter la valeur des veaux. Les taureaux sont ensuite vendus en reproducteur après deux ans. « De cette manière, je n’intègre aucun animal extérieur sur la ferme, et j’évite la consanguinité », souligne l’éleveur. La sélection n’épargne pas les femelles, dont les vingt meilleures sont gardées pour le renouvellement. Tout est suivi au peigne fin. Contrôle de croissance, échographies de suivi… « C’est un travail rigoureux du début à la fin, mais je n’y vois que des avantages. »