Éliminer les insectes des céréales stockées, c’est la promesse de Parhy, pour « Projet d’application d’ozone régulé pour l’hygiénisation céréalière » (1). Ce projet collaboratif a recours à l’ozone pour désinsectiser le grain. Une première mondiale qui doit permettre de réduire l’impact environnemental du contrôle des ravageurs dans les unités de stockage des céréales.

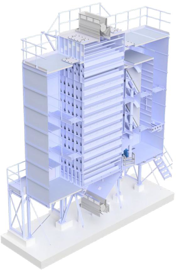

Après une prospective débutée il y a plus de cinq ans, suivie par des tests en laboratoire, un applicateur industriel a été installé. Son inauguration a eu lieu le 26 juin 2024 sur le site de l’Urap (Union régionale Artois Picardie réunissant plusieurs coopératives) à Moislains, dans la Somme. Les expérimentations vont démarrer dans les prochains mois.

Déterminer la juste quantité d’ozone

L’ozone est un gaz nocif pour les humains comme pour les insectes. Au sein d’une enceinte contrôlée, les céréales sont mises en contact avec ce gaz. Pour que les potentiels insectes présents le respirent, le grain est mis en mouvement. Un flux traversant de grain mobile va obliger les insectes à se déplacer, et donc à entrer en contact avec l’ozone.

Pour obtenir cet ozone, une machine transforme de l’oxygène pur (O) en ozone (O3) grâce à des décharges électriques de 5 000 volts. L’ozone coûte cher à produire en énergie. L’idée n’est donc pas d’utiliser de grandes quantités du gaz, mais d’avoir une durée d’exposition maximale. « On veut utiliser, et donc produire, uniquement ce que les insectes consomment », explique Cédric Guillemont, responsable de la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement à La Coopération Agricole des Hauts-de-France.

L’applicateur industriel va donc s’atteler à déterminer la dose minimale efficace pour chaque céréale. Des tests vont être effectués pour les principales cultures (blé, maïs, colza) mais aussi pour l’avoine, le seigle, les lentilles… La phase de test durera au minimum deux ans. Elle déterminera l’efficacité, la méthode de travail et les coûts.

Une qualité garantie

Si l’utilisation de l’ozone garantit l’absence d’insectes vivants, il est également nécessaire de se débarrasser des insectes morts. Un tamis avec un système d’aspiration vient compléter le procédé. Pour vérifier que l’ensemble fonctionne correctement, les insectes sont comptés à l’entrée et à la sortie de la machine.

Du côté dela qualité, le grain sera exempt d’ozone à sa sortie : le gaz se transforme en dioxygène au bout de 45 minutes environ. Et les essais en laboratoire ont démontré qu’il ne modifiait pas les propriétés des céréales. L’objectif à terme est d’obtenir un débit de 100 tonnes par heure (t/h). Actuellement, les partenaires du projet estiment qu’il se situe entre 30 et 70 t/h.

« Ce projet de filière n’a pas vocation à rester à l’Urap. Il est destiné à l’ensemble de la filière française, avant d’être déployé à l’international. Il va permettre à la France de garder une étape d’avance par rapport à ses concurrents internationaux », estime Cédric Guillemont.

(1) Projet lancé par le consortium Stolz, UniLaSalle, La Coopération Agricole des Hauts-de-France et l’Urap. Il a nécessité un investissement de 5 millions d’euros.