Il y a tout juste cinq siècles, l’histoire des campagnes a été marquée par l’un des soulèvements les plus radicaux que l’on connaisse. En avril-mai 1525, éclatait le soulèvement des « Rustauds » en Alsace. Cette révolte constitue la version occidentale de la guerre des paysans, un ensemble d’insurrections qui déferle alors sur l’Allemagne du sud depuis un an. Le mouvement associe réforme religieuse et révolution sociale, dans l’espoir d’établir une société paysanne plus égalitaire en retournant à la vie évangélique.

Une tradition de révolte politique contre les seigneurs depuis 1493

Depuis la publication des 95 thèses de Martin Luther (1483-1546) en 1517, la diffusion du protestantisme et la traduction de la Bible en allemand, une aspiration de changement social s’est diffusée de part et d’autre du Rhin.

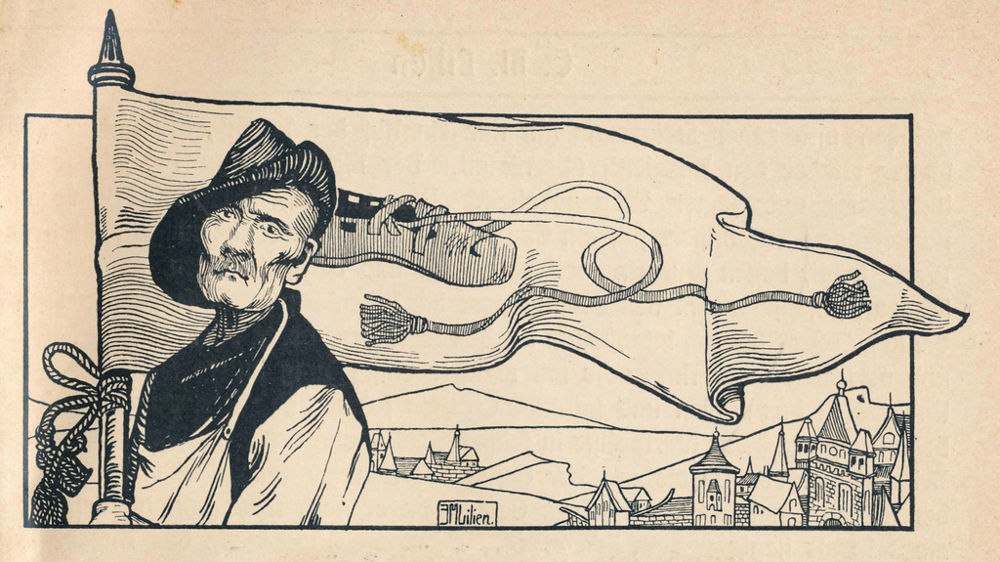

Chez les vignerons alsaciens, lourdement endettés par des créanciers catholiques, le mouvement connaît un vif succès. Il s’inscrit dans une tradition de révolte politique contre les seigneurs depuis 1493, celle des « Bundschuher », dont la bannière arbore comme symbole le « soulier à lacets » en opposition à la « botte à éperons », chère aux seigneurs.

Le 2 avril 1525, de premiers troubles surviennent près d’Obernai. Un an après l’insurrection des paysans de la Forêt-Noire et de la Souabe sous la direction de Thomas Münzer, les Rustauds alsaciens reprennent les XII Articles (1).

Les révoltés réclament ainsi l’élection du pasteur par les fidèles et ne gardent la dîme que pour rémunérer les pasteurs selon la Bible. Ils revendiquent l’abolition du servage, la liberté de chasse et de pêche, le retour des bois usurpés aux communautés rurales, l’allègement des corvées et la suppression des charges nouvelles.

Ils mettent à l’ordre du jour la réforme de la police et de la justice, la récupération des communaux confisqués par les seigneurs et le droit à l’héritage. Dans le programme des paysans, chacun de ces articles est censé être conforme à la parole de Dieu. Le message évangélique légitime une contestation générale du régime féodal qui pèse sur les ruraux depuis des siècles.

En quelques jours, l'insurrection se diffuse

L’insurrection est générale, mais brève. En quelques jours, elle s’étend du sud au nord de l’Alsace, du Sundgau à l’Outre-Forêt. Le dimanche de Pâques 16 avril 1525, la bande d’Altorf, à côté de Molsheim, forte de 20 000 hommes peut-être, marque l’épicentre du soulèvement. L’insurrection se diffuse durant la Semaine sainte à toute la province d’Alsace, et même sur les marches lorraines.

Le succès initial du mouvement est presque total : seules les villes de Strasbourg, Haguenau et Wissembourg échappent aux bandes paysannes. Dépassés, les notables aristocrates ou ecclésiastiques sont impuissants à endiguer le mouvement.

Le long de la Sarre, dans le bailliage d’Allemagne (2), la troupe du seigneur doit se replier, tandis que le capitaine de Sarreguemines est fait prisonnier. À compter du 22 avril, la coordination des bandes assure une unification au mouvement.

Sur l’autre rive du Rhin, certaines bandes, comme celle des paysans de l’Ortenau, près de Fribourg, se dispersent contre une amnistie et la conclusion d’un accord, le 25 mai à Rechen, par lequel ils obtiennent des concessions inspirées des XII Articles. L’espoir semble être de mise.

(1) Texte adopté en mars 1525 par les paysans allemands, écrit précurseur des constitutions démocratiques, des Droits de l'homme en Europe et des revendications de la Révolution française. (2) Une des trois circonscriptions du duché de Lorraine.