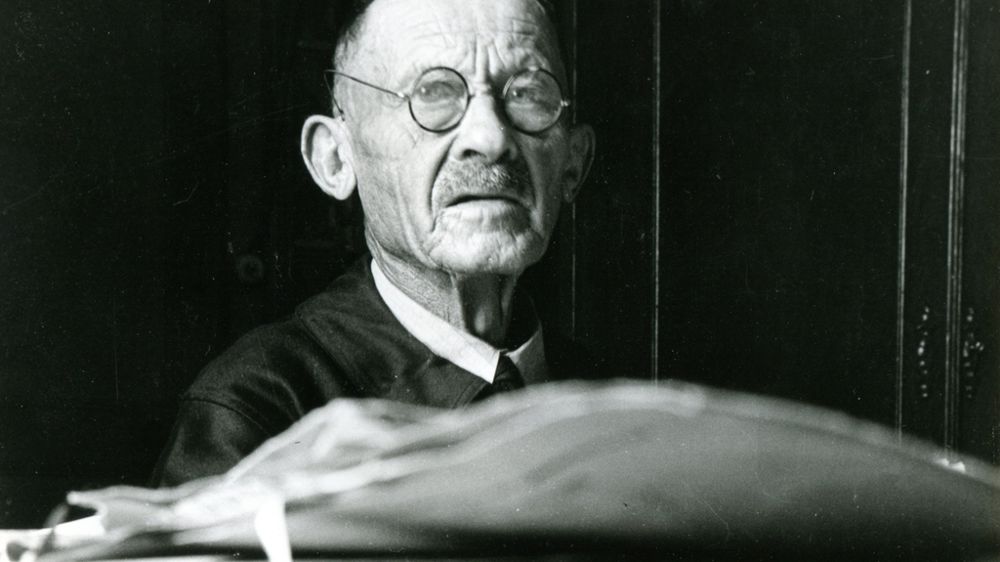

Écrite à moins de 30 ans, durant l’hiver 1901-1902, « La vie d’un simple » est le chef-d’œuvre d’Émile Guillaumin (1873-1951) (1). Ce métayer de l’Allier s’était instruit seul après l’école primaire, en puisant dans la bibliothèque fondée dans son village d’Ygrande, aux portes de Bourbon-l’Archambault. Son histoire personnelle éclaire une grande partie de son œuvre littéraire. Dans sa correspondance, l’auteur de « La vie d’un simple » rappelle comment ses parents ont hésité un moment quand il fut question qu’il poursuive ses études.

Établis en 1872, métayers au lieu-dit Neverdière, ferme isolée d’Ygrande dans l’Allier, ses parents déclinèrent cette perspective pour leur fils, âgé alors d’une dizaine d’années. « Là-dessus, je fus mis à toucher les bœufs et garder les cochons. De plus hautes études, il ne fut plus question. »

Le roman, soutenu par les écrivains Octave Mirbeau, Lucien Descaves, Charles-Louis Philippe et Daniel Halévy, frôle le prix Goncourt et connaît le succès. Il met en scène le père Tiennon, personnage composite dont l’inspiration première vient du vieux voisin d’Émile Guillaumin, cultivateur à la ferme des Ferrons, près de Neverdière, à 3 km au sud-ouest d’Ygrande. Il faut « montrer aux messieurs de Moulins, de Paris et d’ailleurs ce qu’est au juste une vie de métayer, […] leur prouver que tous les paysans ne sont pas aussi bêtes qu’ils le croient. »

Sortie aux premiers jours de mars 1904, « La vie d’un simple » décrit la paysannerie de l’intérieur par un auteur resté paysan. La publication fut un événement à la fois littéraire et sociologique. Pour la première fois en effet, un paysan accédait à la littérature en consacrant un roman à sa propre culture. Désormais, la renommée d’Émile Guillaumin se répandit, aussi bien à Paris que dans les milieux agricoles, ce qui lui valut une abondante correspondance et la visite de diverses personnalités.

Était-ce bien un paysan ? En 1905, arrivé en train de la capitale, l’historien et essayiste Daniel Halévy est stupéfait de sa rencontre. Deux ans après, il rappelle tous ces faits à l’un de ses correspondants : « Vous souvient-il, mon cher ami, de votre ironique adieu, quand je partis, voici deux années, faire à Guillaumin ma première visite ? « Allez, me dites-vous, surprenez-le, l’écrivain-paysan ; vous me décrirez au retour, son intérieur bourgeois, ses manières bourgeoises ; l’écrivain-paysan, quelle plaisanterie ! Allez, je vous souhaite beau temps et bonne chasse ! »

Qui de nous deux fut déçus ? Vous seul. Je le vis, ce Guillaumin, dans ce village d’Ygrande dont il est le fidèle enfant. Je le trouvai dans l’humble maison qu’il habite. Mes doutes me quittèrent, je lui avouai nos méfiances ; il sourit. « Vous n’êtes pas le seul, fit-il ; l’été dernier, une automobile s’est arrêtée là, au coin de la route et du chemin. J’amassais du fumier devant l’étable et j’entendis une voix : « M. Guillaumin ? – C’est moi. – M. Émile Guillaumin, l’auteur de “La Vie d’un simple” ? – C’est moi. » Et l’automobiliste, alors : « Par exemple, je n’aurais jamais cru ça ! »

Pour la première fois un « vrai » paysan accédait à la « grande » littérature.

(1) Édition Le livre de Poche. Découvrir aussi le musée Emile Guillaumin à Ygrande (Tél. 04 70 66 30 66).