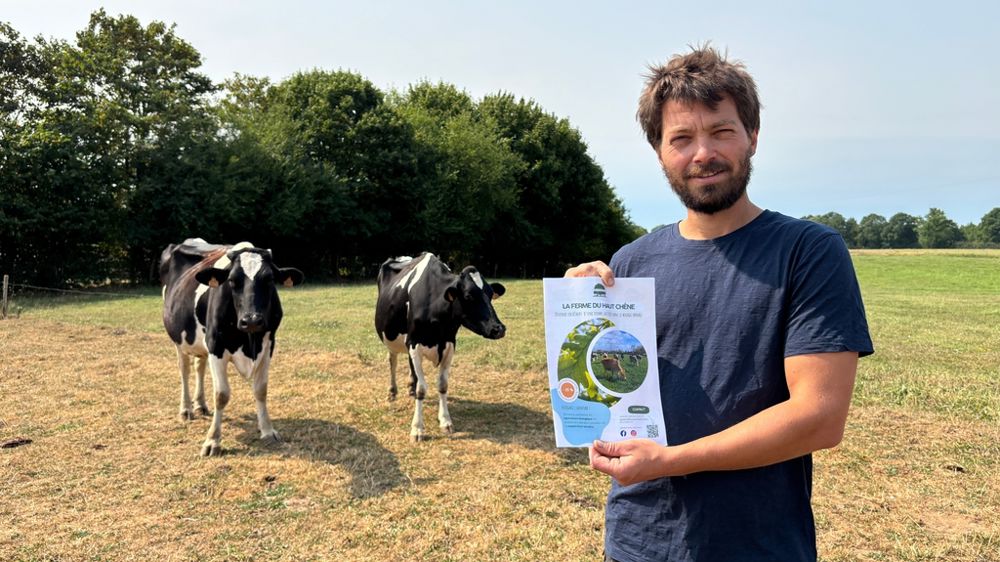

C’était un enfant qui voulait seulement aller dans les campings à la ferme. Et surtout, peu importe l’activité, il fallait être « de retour à 18 heures pour la traite ». Alors rien d’étonnant quand arrive la crise de la trentaine, « la passion l’a repiqué ». Florian Dereix, bordelais d’origine démissionne de son poste d’ingénieur pour revenir vers ses premiers amours : les vaches laitières. Dans son parcours d’installation ornaise précipité par un drame (lire encadré), il se rapproche de la foncière Terre de liens pour financer les 40 hectares de terre, les bâtiments de la ferme et la maison d’habitation.

« Recréer du lien entre le monde agricole et les citoyens »

La foncière a besoin de temps pour évaluer le dossier. Un calendrier finalement incompatible avec la date butoir de Florian du 30 juin 2024, qui se décide alors à monter en quelques mois sa propre initiative. Celui qui veut faire « collectif », pense à créer sa propre société coopérative de portage de foncier, comme un « modèle terre de liens, à petite échelle » pour répondre à plusieurs enjeux. Non issu du monde agricole, il veut « recréer du lien entre le monde agricole et les citoyens ». Et quoi de mieux qu’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour les intégrer directement au projet agricole ?

L’agriculteur espère aussi bloquer la spéculation foncière sur les terres pour faciliter la reprise et intégrer de nouveaux associés à la ferme. La propriété des terres par la SCIC efface une potentielle hiérarchie entre lui, déjà présent sur la ferme, et un futur associé.

100 000 € financés par les coopérateurs

Accompagné par une avocate en droit rural (dont les frais ont été de 7 000 €), il opte, en janvier 2023, pour la création de deux sociétés : une EARL pour toutes les activités agricoles (cheptel, matériel et stocks d’une valeur totale de 200 000 € financés par un prêt bancaire) et une SCIC pour le foncier, les bâtiments et la maison d’habitation. Ces derniers seront financés par les parts sociétaires de chaque coopérateur.

L’objectif de la SCIC est de récolter 410 000 €, soit le prix d’achat de la ferme (foncier, bâtiments et maison). 100 000 € sont financés par les premiers coopérateurs, 130 000 par un prêt à la banque souscrit par la société, tandis que Florian abonde le capital de la société de 180 000 euros. Florian ambitionne, à terme, de recruter de nouveaux coopérateurs pour amener du capital supplémentaire et baisser la part de l’emprunt bancaire.

En six mois, l’agriculteur crée les deux sociétés agricoles, rencontre les banques, cherche les sociétaires, contacte la presse, organise des réunions hebdomadaires à la ferme pour présenter le projet… Un rythme intense, récompensé par l’arrivée d’une soixantaine de coopérateurs. Plus d’un an après la reprise officielle, 142 personnes ont rejoint l’aventure.

En SCIC, l’agriculture coopérative en action (11/04/2025)

Si l’investissement reste « philanthropique » sans dividende, la certification de la ferme en entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) par l’État, permet une déduction d’impôt de 25 %. « Ce qui équivaut à une rémunération d’environ 3 % sur sept ans » éclaircit Florian. Avec 142 coopérateurs, que se passe-t-il quand l’un veut récupérer ses parts sociales (à 200 € l’unité) ? « Les coopérateurs peuvent partir avec leurs parts sociales, mais pas avant les cinq premières années » répond Florian, qui aimerait conserver un « tapis de 30 000 € », pour sécuriser leur départ éventuel.

Sans le financement des coopérateurs, Florian aurait dû emprunter 100 000 euros supplémentaires. « Au total, j’en aurai eu pour 20 000 € d’annuités. Là, je paie 7 000 € de loyer à la SCIC. Ça me permet de me verser un revenu correct et me laisse la liberté de partir si je veux arrêter » Une solution intéressante, mais « si on fait ça juste pour le pognon, ça ne vaut pas le coup, je ne suis propriétaire de rien », rappelle-t-il.

Au premier abord, les acteurs agricoles sont réticents à participer à ce projet. « Au Crédit Agricole, la SCIC, ça ne rentrait pas dans les cases ». Passé l’analyse juridique et un court interrogatoire sur le prévisionnel économique (que Florian maîtrise sur le bout des doigts grâce à l’accompagnement de l’Afocg), ils valident le projet. La Safer « panique un peu » face à cette société originale au début, mais finit par communiquer sur l’initiative dans un média local.

Bail à clause environnemental

La séparation entre l’activité agricole (sous l’EARL) et le foncier et le bâti permet de « laisser les mains libres à l’exploitant », assure Florian. Sa seule obligation ? Respecter le bail rural à clause environnementale qui garantit le maintien des terres en agriculture biologique. Même en société coopérative, « les propriétaires [ici, les coopérateurs] ne peuvent pas faire n’importe quoi ».

Un conseil collégial réunit tous les mois huit coopérateurs qui accompagnent l’agriculteur. Pour Florian, c’est un soutien bienvenu quand on exploite seul. Les coopérateurs l’aident pour communiquer autour du projet ou organiser l’assemblée générale (AG) des coopérateurs. À terme, l’agriculteur espère pouvoir les intégrer à des projets d’installation de haies dans le cadre d’un plan de gestion durable des haies, actuellement en discussion au sein du conseil collégial.

Réunions, assemblée générale… « Cela demande beaucoup de travail », nuance prudemment l’éleveur. « Il faut le vouloir, beaucoup communiquer et s’investir dans la gestion des structures. J’y ai passé des nuits. » Si le projet reste « expérimental », Florian garde en mémoire les discussions passionnantes sur le monde rural lors des réunions d’information. Et sourit : « je trouve ça incroyable ».