Les 150 hectares de l’exploitation de Jacques Fauvel, sur le plateau du Neubourg, dans l’Eure, sont situés sur le bassin d’alimentation de captage (Bac) du Tremblay-Omonville. Ce dernier est un territoire à enjeu en raison de la concentration en nitrates dans l’eau qui approche le seuil réglementaire de 50 mg/l.

Afin de diminuer ce niveau, le syndicat d’eau du Roumois et du plateau du Neubourg (SERPN) a mis en place en 2013 un groupe d’agriculteurs volontaires, dont une partie au moins du parcellaire se situe sur le Bac, pour les accompagner techniquement dans l’implantation de couverts. Jacques Fauvel décide de s’y engager, motivé par la dynamique de groupe et le partage d’expérience. Pour les encourager à faire des tests, le SERPN leur a fourni dans un premier temps des semences de couverts.

« On a fait des essais sur le terrain pour voir comment les implanter le mieux possible ou quelles espèces utiliser », explique Jacques Fauvel. Phacélie, vesce, moutarde, radis, tournesol, trèfle… Ces essais ont notamment incité l’agriculteur à privilégier les mélanges. « Les couverts peuvent être pénalisants pour la culture suivante. Par exemple, le lin textile est très sensible à la structure du sol, et des couverts très denses, qui ne sont pas complètement détruits, peuvent être un handicap pour ses racines. Il faut être très vigilant. Cela est arrivé avec un couvert de moutarde très développé, en une année sèche », illustre l’agriculteur. Il opte depuis pour des couverts produisant moins de biomasse et plus faciles à détruire.

Pas d’obligation de moyens

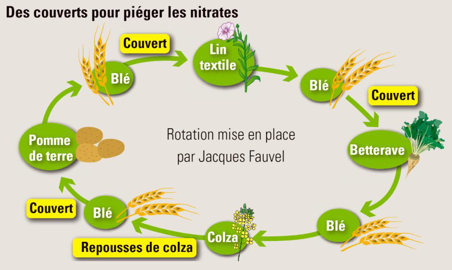

Depuis 2019-2020, la démarche est renforcée par une incitation financière avec la mise en place d’un dispositif de paiement pour services environnementaux (PSE), l’un des premiers expérimentés en France, pour une durée de cinq ans. Celui-ci est évalué sur la base d’indicateurs de résultats, indépendamment des moyens. Jacques Fauvel est ainsi libre de choisir ses pratiques. Dans son système de blé, betterave, colza, plants de pomme de terre, lin textile et miscanthus, il implante des couverts dans les intercultures longues, entre un blé et une culture de printemps, et laisse les repousses de colza en interculture courte. Il sème les couverts en même temps qu’il déchaume. Il les détruit entre la mi-novembre et décembre. Selon leur densité, soit il les broie, soit il les détruit avec un passage de déchaumeur.

Le résultat est basé sur les reliquats azotés en entrée puis en sortie d’hiver, mesurés par le SERPN. « Il serait intéressant de voir le résultat cette année, car les couverts sont très beaux avec l’été humide qu’on a eu », observe Jacques Fauvel. S’il atteint son objectif, l’agriculteur touche une rémunération individuelle, complétée par un bonus collectif si l’objectif a été atteint au niveau du Bac.

Paiement individuel et collectif

Pour un couvert implanté en interculture longue, la rémunération s’élève à 125 €/ha, et 80 €/ha derrière un colza. Le montant du bonus est plafonné à 40 €/ha pour 80 % de la surface sur le Bac (il varie selon la somme des surfaces présentes sur le Bac des exploitations engagées). « Même si on ne réussit pas individuellement, on peut toucher le bonus collectif, complète Jacques Fauvel. Le PSE permet de compenser en partie les coûts liés aux couverts. »

Cette rémunération s’inscrit dans le régime de minimis agricole, plafonné sur trois ans glissants. « Il y a deux ans, j’ai eu une compensation pour la jaunisse des betteraves et je n’ai pas eu l’aide des PSE alors que j’avais travaillé comme d’habitude », regrette l’agriculteur.

Une goutte d’eau qui tombe sur le Bac atteint en moyenne la nappe en trente ans. L’impact des pratiques mises en place ne se verra que sur le temps long. « On risque de ne pas voir le résultat de notre vivant, c’est un peu frustrant, remarque Jacques Fauvel. Néanmoins, outre la qualité de l’eau, les couverts protègent aussi le sol de l’érosion, c’est intéressant pour la biodiversité. »