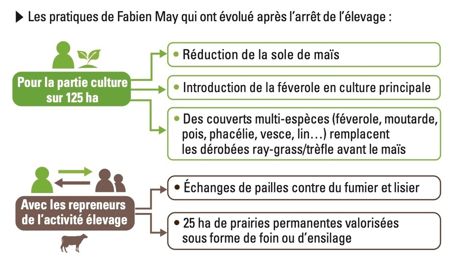

En 2008, Fabien May a rejoint son père et ses deux oncles dans le Gaec familial, qui regroupe deux sites d’exploitation situés à quelques kilomètres d’écart, dans l’Orne. Pendant douze ans, il s’est occupé de l’élevage de vaches laitières aux côtés de ses associés, jusqu’à leur départ à la retraite, en 2020. « Je ne pouvais pas assurer le travail tout seul et reprendre le capital », explique l’agriculteur. Il arrête donc l’activité laitière et reprend l’un des sites, où il cultive colza, blé, maïs, féverole et orge d’hiver sur 125 ha.

Le lien avec le monde animal n’est toutefois pas complètement rompu. L’agriculteur a mis en place un système d’entraide avec le couple qui a repris la partie élevage de l’ancien Gaec. « Cela me permet de valoriser les 25 ha de prairies permanentes de ma ferme, en foin ou en ensilage », explique Fabien. En échange de paille, il reçoit aussi du fumier et du lisier. « Je tiens à incorporer des effluents sur mes parcelles », insiste-t-il. Il apporte ainsi le fumier sur ses colzas (à hauteur de 15 t/ha), et le lisier sur blé en végétation au printemps.

Depuis son installation, l’agriculteur ne laboure plus, préférant les faux semis et le travail du sol peu profond. Seule exception : une parcelle retournée l’année dernière pour gérer le salissement. « J’avais réussi à la semer avant les pluies mais ensuite je n’ai pas pu y retourner avant longtemps. »

Nourrir son sol

Il y a cinq ans, Fabien s’est engagé dans la démarche bas carbone proposée par sa coopérative, Axéréal, dont il est également administrateur, en partenariat avec Soil Capital. Avec plusieurs agriculteurs, ils ont travaillé les couverts : leur implantation, le choix des espèces, des variétés… Une thématique à laquelle il était déjà sensibilisé en tant qu’éleveur. « Avant, on cultivait du ray-grass avec du trèfle en précédent maïs pour faire de l’ensilage pour les vaches. Je voyais bien l’intérêt de ce mélange sur le sol et sur le maïs », décrit-il. Pour lui, couvrir le sol est important. « Je compare souvent mon sol à la panse d’une vache. Elle a besoin d’être alimentée, un sol, c’est pareil. »

L’agriculteur implante ainsi un couvert avant le maïs, et quand il peut, entre une orge d’hiver et un blé. « L’interculture est assez courte, mais cela a bien fonctionné quand j’ai essayé », explique-t-il. Grâce aux échanges au sein du groupe, et avec l’appui d’intervenants, Fabien a opté pour des couverts à base de féverole, moutarde, pois, phacélie, vesce ou encore lin, dont il adapte quantités et espèces selon l’année. « Parfois, j’enlève la féverole, car comme je la cultive aussi en plein, je ne veux pas qu’elle revienne trop souvent. » Il associe également de la féverole au colza. « Il faut trouver le bon équilibre entre les deux espèces, mais c’est assez simple à mettre en place et peu coûteux puisque je produis la féverole », détaille-t-il.

Fabien sème les couverts juste après la moisson, sans travail de sol préalable, avec un semoir à dents qu’il a lui-même construit. « Cela nécessite encore quelques ajustements. Les deux derniers étés ayant été très humides, j’ai eu du mal à passer », admet-il. Les couverts sont détruits par le gel, et si cela ne suffit pas, par un traitement herbicide ou par destruction mécanique à l’aide du rouleau Faca en Cuma.

Féverole depuis deux ans

Les rotations ont également été travaillées au sein du groupe. « Le classique blé-orge-colza devient compliqué avec la baisse des produits autorisés. Intégrer des légumineuses est important, car on rentre aussi une usine à azote dans le champ. » C’est pourquoi l’agriculteur a introduit la féverole dans son assolement il y a deux ans, « plus simple » à cultiver sur ses terres caillouteuses pour démarrer qu’un pois. « Je n’ai pas encore trouvé sa place définitive dans la rotation. Je l’ai testé devant un blé. Certains collègues la cultivent juste avant le colza, et profitent des repousses comme plante compagne. »

« La démarche bas carbone nous aide à progresser. C’est un bon appui technique, mais qui a aussi un coût », insiste-t-il. Si les crédits carbone générés compensent la cotisation annuelle, les primes filières versées par Axéréal, via sa filiale Boortmalt pour l’orge et Axiane meunerie pour le blé, sont, elles, « un plus », estime Fabien.