Vingt-cinq sols agricoles sur les trente-trois analysés contiennent des microplastiques. C’est-à-dire les trois quarts d’entre eux. Et pourtant ces sols n’ont « pas reçu d’apports directs de plastiques par le biais d’applications de boues ou de paillage ». C’est ce que révèle une étude conduite dans le cadre du projet Microsof démarré en 2019. Quarante-deux échantillons de sols agricoles ont été prélevés selon une méthode très précise mise en place par le Réseau de mesures de la qualité des sols (RMQS). Ce réseau géré par l’Inrae constitue un cadre national pour la collecte des données sur les sols depuis plus de vingt ans.

Prélèvements et travail d’enquête

Trente-trois des échantillons de sol ont finalement pu être analysés par un laboratoire de l’Institut de recherche Dupuy de Lôme situé à Lorient (Morbihan). Un travail d’enquête a également été réalisé auprès des agriculteurs concernés pour collecter des informations sur les pratiques de travail du sol, de fertilisation, et d’apports phytosanitaires. L’étude indique cependant que « relativement peu d’exploitants répondent en détail » aux questions sur les pollutions plastiques éventuelles et sur l’utilisation de bâches plastiques.

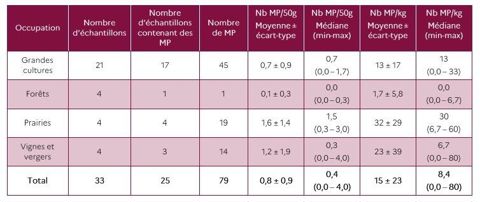

L’étude révèle que vingt-cinq sols agricoles sur trente-trois analysés contiennent des microplastiques, soit 76 % d’entre eux. Dans cette étude, ce sont les microplastiques, c’est-à-dire les fractions de plastiques comprises entre 315 µm et 5 mm, qui ont été recherchés. Tous les échantillons de sols de prairies en contenaient (4 échantillons sur 4), plus des trois quarts des échantillons de champs de grandes cultures (17 échantillons sur 21) et trois des quatre échantillons de vignes et de vergers. Un seul des quatre échantillons de forêts contenait un unique microplastique, suggérant aux auteurs de l’étude « que le risque de pollution par les microplastiques est plus élevé dans les terres soumises aux interventions humaines que dans les espaces naturels ».

Soixante-dix-neuf microparticules au total ont été retrouvées dans ces trente-trois échantillons de 50 grammes de sol chacun. « Les échantillons de prairies étaient globalement plus contaminés », avec une moyenne de 1,6 microparticule pour 50 milligrammes. Les échantillons de grandes cultures en contenaient 0,7 en moyenne.

Les chercheurs ont aussi recherché la nature des microplastiques présents. Deux types de polymères sont ressortis : le polyéthylène représentait 56 % de la totalité des microplastiques extraits et le polypropylène représentait 30 %. Tous deux sont largement utilisés pour l’emballage.

Première étude d’ampleur en France

L’Agence de la transition écologique indique : « À notre connaissance, il s’agit de la première étude cherchant à caractériser l’ampleur de cette contamination à l’échelle de la métropole française, sur des sols soumis à différentes utilisations (notamment agricoles) et n’ayant pas reçu d’apports directs de plastiques. »

La majorité des études réalisées à ce jour concernaient des sols agricoles et horticoles ayant reçu des apports de boues d’épuration et/ou de paillis en plastique. Ce qui peut expliquer que les quantités de microplastiques y étaient supérieures à celles retrouvées dans cette dernière étude de l’Ademe.

La contamination des milieux marins par les plastiques est aujourd’hui bien connue, notamment car les milieux marins, considérés comme le réceptacle de tous les déchets à l’échelle planétaire, ont fait l’objet de la majorité des recherches concernant les plastiques dans l’environnement. Mais de plus en plus d’études révèlent aussi la présence de microplastiques sur le milieu terrestre. En ce qui concerne la contamination des sols, « l’essentiel des données publiées provient de sites chinois », situe l’Ademe. Peu d’études ont été menées sur les continents européen et américain.

Pas d’origine claire de la pollution

Les résultats de cette enquête n’ont pas permis d’identifier clairement les sources de contamination.

Sur dix des sites contaminés dans l’étude, les enquêtes signalent la présence de route, zone industrielle, agglomération ou déchetterie dans un rayon de 100 mètres à un kilomètre, mais sans lien probant avec la contamination des sols. Interviewé le 27 décembre 2024 sur BFMTV, Roland Marion, directeur de l’économie circulaire à l’Ademe, indique que l’origine de cette contamination « n’est pas une question d’agriculture mais une question d’intrants ».

La pollution par les plastiques est en effet globale. C’est une question sociétale avec des enjeux importants pour la santé humaine. Cette étude très médiatisée de l’Ademe aura eu le mérite de le rappeler à l’ensemble des citoyens. Roland Marion rappelle à ce titre l’importance de faire de la prévention en amont : éviter autant que possible l’utilisation de plastique et mieux trier les déchets. Car les microplastiques retrouvés dans les sols y resteront de manière définitive, pénétrant progressivement dans les différentes couches en profondeur tout en se réduisant petit à petit à la taille du nanoplastique.

Réduire l'utilisation des sacs en plastique, c'est agir pour la planète !

— ADEME (@ademe) December 22, 2024

Utiliser des sacs réutilisables et des pochons en tissu permet de diminuer notre impact environnemental.

👉 https://t.co/GtFR7TtF7r pic.twitter.com/U6Pif6FAQs

Sans être exhaustifs, les échantillons de sols agricoles analysés permettent de dresser un premier état des lieux à l’échelle de la métropole française. L’Agence de la transition écologique estime que « de nouvelles études ciblant des sols sans apport connu de plastique ou soumis à d’autres sources de contamination sont donc nécessaires pour compléter ces premiers travaux ». L’ampleur de la contamination par les microplastiques révélée par cette étude souligne par ailleurs l’importance à l’avenir de « fournir des données de surveillance sur les microplastiques dans les sols ».