En 2009 à Lalonquette (Pyrénées-Atlantiques), Christophe Cassoulong entame une réflexion sur son travail du sol et se documente sur le semis direct. Faisant suite à un essai qu’il juge concluant, il achète un semoir pour semis direct et remise vibroculteur et charrue. L'exploitation était alors scindée en deux, avec une partie gérée par ses parents. « Ils m’ont suivi dans ce projet, se souvient-il. C’était important pour rentabiliser l'investissement en vue du regroupement de la ferme à leur retraite en 2013. »

L’année suivante, Christophe semait en direct une quinzaine d’hectares de maïs sur les 80 hectares que comptait alors l’exploitation, le reste étant en prairie. « Cette transition brutale peut paraître dangereuse mais à cette époque, 80 % de notre revenu était couvert par l’atelier animal. De plus, le maïs était cultivé sur les meilleures terres, donc le risque n’était pas énorme », estime-t-il.

Adapter fertilisation et désherbage

« Au début j’étais tout seul, je me documentais par la presse. J’ai découvert plein de choses, se souvient-il. C’était loin d’être parfait mais le rendement restait correct, à 98 q/ha environ contre 120 en moyenne dans la région. J’ai choisi de voir le verre à moitié plein : il s’agissait d’une baisse de rendement limitée compte tenu de toutes les erreurs que j’avais faites. » Alors Christophe a persévéré, malgré les deuxième et troisième années de transition « un peu difficiles », du fait de l’arrière-effet du labour qui s’estompe avant que l’activité biologique du sol ait totalement pris le relai.

Avec la couverture permanente du sol, les populations de ravageurs (lire l'encadré) et les stratégies de désherbage et de fertilisation du maïs ont évolué. « J’épands désormais l’engrais starter sous forme liquide sur la ligne de semis, et je mets de l'ammonitrate ou de l'azote protégé à la volée pour limiter les pertes par volatilisation sans travailler le sol. C’est en contrepartie plus coûteux que l'urée simple, et me contraint à viser les passages pluvieux », présente-t-il. Quant au désherbage, Christophe ne réalise quasi plus de présemis et le couvert qu’il introduit avant le maïs est maintenu vivant jusqu’au semis.

Une orge suivie d’un dérobé de soja 000

Puis très vite vient l’allongement de la rotation. « Je savais qu’il fallait que je rompe la monoculture de maïs, retrace-t-il. Je devais donc trouver une alternative qui dégage au moins autant de marge. » En échangeant régulièrement avec d’autres personnes engagées en agriculture de conservation, Christophe sème en 2012 et 2013 une orge suivie d’un dérobé de soja 000, semé deux ou trois jours après la moisson et conduit en sec sur de bonnes terres. Succession qui, toujours d’actualité, présente une meilleure rentabilité que le maïs.

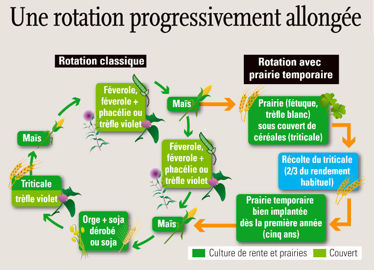

Fort de cette expérience, il intègre dans sa rotation du soja plus tardif en culture principale et s’essaye, les années suivantes, à de nouvelles cultures et associations : seigle sous couvert de trèfle violet, soja semé dans du seigle, pour finalement s’arrêter sur le triticale sous couvert de trèfle violet (voir l'infographique). « Le triticale est suffisamment haut pour ne pas être concurrencé. Le trèfle végète puis se reprend très bien à la récolte du triticale. J’enchaîne obligatoirement avec un maïs pour détruire le couvert avec du mésotrione. »

Charges limitées

La création d’une rotation a permis une amélioration du fond de roulement de l’exploitation. « Peu d’engrais en soja, semences de ferme (excepté en maïs)… le besoin en trésorerie est réduit, et les périodes de travail étalées », constate l’agriculteur. Le poste de désherbage également est limité en céréales à paille, se résumant à un passage de glyphosate avant semis. « La dominance de cultures de printemps dans la rotation et l’absence de céréales à paille consécutives permet de limiter les interventions », détaille-t-il.

Depuis quelques années, le revenu se répartit à 50/50 entre les ateliers animal et végétal. « Toutefois, il y a une grosse marge de progression sur l’élevage pour mieux travailler l’herbe », nuance-t-il. Avec son fils fraîchement installé, ces proportions pourraient donc encore évoluer.