Sel, sucre, vinaigre, lait, huile de tournesol, bière, ortie, ail… ne sont pas utiles qu’en cuisine, mais aussi au champ ou au verger. Ces substances constituent en effet des PNPP (préparations naturelles peu préoccupantes). Mais depuis la « guerre de l’ortie » déclarée en 2006, l’évolution chaotique de la réglementation crée encore aujourd’hui confusion et insécurité pour les utilisateurs de ces préparations. Pour clarifier les choses, un colloque était organisé le 29 novembre par des organisations promotrices d’alternatives aux phytos (1).

Depuis 2014, deux sortes de PNPP coexistent. Au niveau européen, des « substances de base » d’origine végétale, animale ou minérale sont approuvées pour une durée illimitée. Régulièrement enrichie, la liste en comporte aujourd’hui 24. Mais la procédure est longue. De nombreuses candidates ont été refusées faute de garanties d’innocuité, mais pourront retenter leur chance avec un dossier plus solide. D’autres, comme la caféine, attendent à la porte.

Savoir ancestral

Au niveau national, des « substances naturelles à usage biostimulant » sont autorisées. C’est déjà le cas de toutes les plantes ou parties de plantes médicinales dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens : leur liste figure dans le code de la santé publique (article D 4211-11). D’autres substances peuvent être autorisées au cas par cas par arrêté ministériel, après évaluation de l’Anses.

« Mais depuis juin 2021, la variété de plantes utilisables est encore bien plus vaste, insiste Bruno Printz, de la DGAL. Toutes les plantes ou parties de plantes consommées en alimentation humaine ou animale sont autorisées sans évaluation de l’Anses, à condition de respecter un cahier des charges. » Pour entrer dans ce cadre, la substance doit être obtenue par « un procédé accessible à l’utilisateur final. »

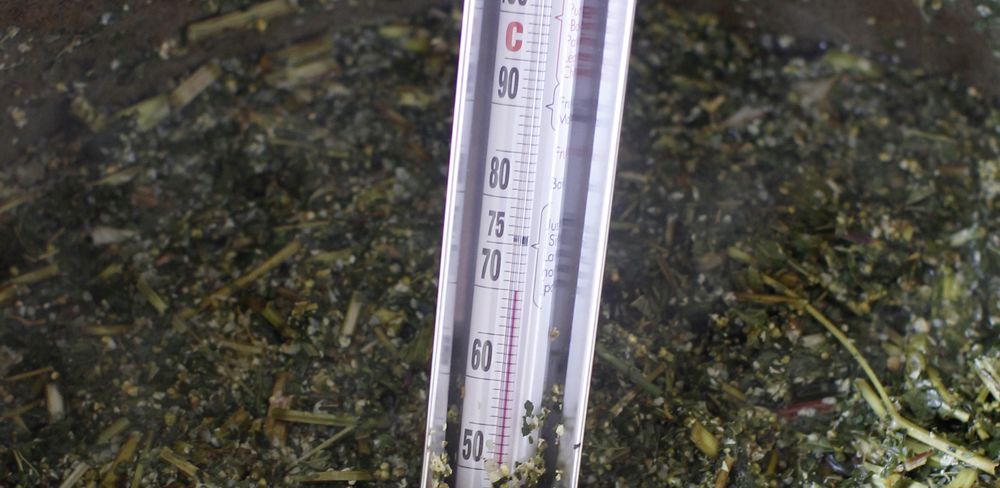

En clair, par des moyens que chacun peut mettre en œuvre chez soi : macération, infusion, pressage, fermentation, décoction… Autre condition : elle doit présenter un effet biostimulant « reconnu par un savoir ancestral ou étayé par des tests ou essais documentés ». Nombre d’agriculteurs se sentaient hors-la-loi, la transmission de ces savoirs étant essentiellement orale et difficile à prouver. Bruno Printz se veut rassurant : « Aucun protocole d’expérimentation strict n’est imposé : les effets que vous constatez chez vous peuvent constituer un argument suffisant. Cette clause vise plutôt les metteurs en marché frauduleux. »

Si le cahier des charges simplifie les choses, il ne règle pas tout. Sont exclues les huiles essentielles réservées aux pharmaciens (listées dans le code de la santé publique, articles 4211-1 et 4211-3), ainsi que celles disposant d’une AMM au titre d’un usage phytosanitaire. Toutefois la porte ne leur est pas fermée, selon Bruno Printz : « Les plantes qui ne rentrent pas dans le cahier des charges, comme la fougère ou certaines huiles essentielles, peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation individuelle avec évaluation de l’Anses. » Mieux vaut s’armer de patience : les deux premières substances autorisées via ce processus viennent seulement de décrocher leur approbation, le 23 décembre dernier (2).

(1) Confédération paysanne, Aspro-PNPP, Trame, Fnab.

(2) Parties aériennes de prêle des champs, tige et écorce de saule.