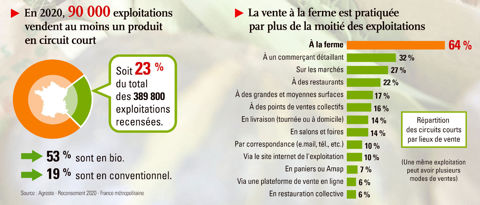

Développer ses propres débouchés pour améliorer leurs revenus. C’est ce qu'ont mis en place plus de 90 000 exploitations qui vendent au moins un de leurs produits en direct en France, soit 23 % du total des structures du territoire métropolitain, selon le dernier recensement agricole (Agreste 2020).

Les magasins à la ferme et les marchés restent les modes de vente privilégiés – 64 % des fermes qui vendent en direct le font à la ferme et 27 % sur les marchés – mais ces dernières années de nouveaux canaux de distribution se sont développés comme les drives fermiers, la vente en casiers automatiques ou encore en ligne… Alors, comment s’y retrouver dans la jungle des différents modes de commercialisation qui existent ? Quelles sont les clés pour réussir son projet d'atelier de vente en circuit court ? Voici les réponses de trois experts.

« La question de la commercialisation ne doit pas être une annexe du projet, insiste Jacques Mathé, économiste et expert en production locale. Produire n’est généralement pas un problème. Mais la distribution c’est un vrai métier, qui doit être au cœur du projet de développement d’un atelier de vente en circuit court. C’est souvent ce qui fait la différence. Il faut se professionnaliser. C’est une partie du travail qui est chronophage et demande beaucoup d’organisation. » Et cela nécessite que le projet soit réfléchi sur tous ses aspects.

« La commercialisation doit être au cœur du projet de vente en circuit court », selon Jacques Mathé

« Il faut travailler sur son offre et son adéquation avec le client. Le meilleur client n’est pas forcément celui qui se trouve à côté de chez soi, poursuit l’expert. Au démarrage d’un projet, le premier client est souvent le voisin. Ce qui peut être une erreur car on ne s’adresse pas toujours au bon client par rapport à son produit. Il faut se demander : est-ce que mon offre est en adéquation avec le client que je vise ? Quel est le bon circuit de vente pour me permettre de me rémunérer ? Les porteurs de projet qui réussissent sont ceux qui ont la meilleure adéquation entre le client et le circuit de distribution. Il est parfois pertinent de se positionner sur un marché qui n’est pas à sa porte. »

Adapter son offre au client

Il faut définir une stratégie commerciale. C’est un point sur lequel insiste aussi Laurence Batby, conseillère à la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques et spécialiste des productions fermières et de l’agritourisme. « Chaque projet est différent. Il n’y a pas de règle prédéfinie pour choisir son ou ses modes de commercialisation. Il faut fixer sa stratégie commerciale et faire une étude de marché pour déterminer le ou les modes de commercialisation qui sont les plus adaptés à sa situation, appuie la conseillère.

Cela nécéssite d'évaluer les contraintes et les forces du projet d’un point de vue financier, humain, organisationnel… Connaître ses clients potentiels et identifier comment les capter ? Le porteur de projet prendra en compte tous ces paramètres et choisira ses modes de vente en fonction de sa localisation, du type de produits qu’il commercialise, des caractéristiques de sa ferme et de son organisation. Ils devront aussi correspondre à ses goûts et compétences. Un producteur qui aime le contact choisira par exemple de faire les marchés ou la vente à la ferme. »

Il faut être en ligne avec ses valeurs. C’est aussi ce que soutient aussi Sophie de Verdelhan, conseillère en circuits courts à la chambre d’agriculture de la Bretagne.

« Il faut définir sa stratégie commerciale et faire une étude de marché », selon Laurence Batby

« L’objectif de la stratégie commerciale est de trouver un équilibre entre les besoins du producteur et ses clients pour qu’il puisse perdurer dans le temps, explique-t-elle. Il est toujours important d’avoir en tête le revenu et l’organisation du travail tout en prenant du plaisir à le faire. Il peut être nécessaire pour le moral de vendre à la cantine de sa commune ou à un restaurateur de haut de gamme même si ce débouché peut être économiquement peu rentable.

Les types de vente envisagés doivent correspondre à ses goûts, ses valeurs et ses compétences commerciales. Pour la vente en drive, il faut apprécier de travailler à plusieurs. Pour celle aux professionnels, il vaut mieux être à l’aise avec la négociation. De même, la restauration collective sera plus contraignante en matière administrative (bon de livraison, facturation, gestion de stocks…) qu’un marché de producteurs. »

« Au-delà du dossier administratif et financier, il faut mener le nécessaire travail de terrain en amont pour aller rencontrer les futurs acheteurs. L'on doit comprendre comment ils travaillent, quels sont les freins à la vente (livraison quotidienne, prix bas, volume restreint…), explique Sophie de Verdelhan. Le choix des modes de commercialisation va dépendre de son territoire et de ses produits : quelle densité des lieux de vente ? quelle est la concurrence en place ? quelle saisonnalité des produits ? En cas de vente à la restauration scolaire, il faudra trouver d’autres débouchés pendant la période estivale. En fromage de chèvre bio, il ne sera pas possible de fournir l’hiver. Cet enjeu sera différent selon les volumes que vous avez à vendre. »

Évaluer le temps de travail

Un autre critère à prendre en compte est celui du montant des investissements à prévoir. « Financer un magasin à la ferme sera plus coûteux qu’un marché de producteurs ou d’acheter un camion », prévient Sophie de Verdelhan. Enfin, il s’agira de vérifier si le choix est pertinent en termes de temps de travail et de chiffre d’affaires. « La fixation des prix de vente est différente selon le mode de commercialisation (magasin, GMS, restauration commerciale…). Il faut éviter “l’erreur du débutant” de baisser son prix en espérant vendre plus de volumes.

Cette solution ne doit être envisagée que ponctuellement (par exemple déstockage en cas d’abondance de production). On estime qu’il faut deux ans pour démarrer une clientèle et cinq ans pour être installé. Il est conseillé de refaire un point après cette phase pour redéfinir sa stratégie commerciale et l’adapter si c'est nécessaire. »

« Les types de vente envisagés doivent correspondre à ses goûts et ses valeurs », selon Sophie de Verdelhan, conseillère en circuits courts à la chambre d’agriculture de la Bretagne.

« Les types de vente envisagés doivent correspondre à ses goûts et ses valeurs », selon Sophie de Verdelhan

C’est un point sur lequel insiste aussi Jacques Mathé. « Au démarrage d’un projet, on est dans la simplicité, le choix du mode de commercialisation se fera vers ce qui est facile et le moins chronophage. » Comme le souligne Sophie de Verdelhan, « les principaux modes de commercialisation restent la vente à la ferme et dans les marchés car ce sont les plus simples à mettre en œuvre ». Mais une remise à plat est préconisée après cinq ans au maximum.

« Dans un second temps, on va pouvoir sophistiquer. C’est-à-dire aller vers des circuits « qui ont un potentiel de chiffre d’affaires plus élevé ». Il faut donc choisir les points de vente qui valorisent le mieux les volumes, le temps passé et le prix de vente des produits. L’objectif sera de maximiser le « vouloir d’achat du client », détaille Jacques Mathé.

Rester en contact avec les clients

Un autre point souvent négligé dans la préparation des projets : le temps qui devra être dédié à la communication et la promotion de son projet. « Il faut accompagner son circuit de distribution par une attitude commerciale. Il est essentiel d’assumer la distribution de ses produits pour rester au contact du client, conseille Jacques Mathé.

Pour maintenir le lien avec le client, il faut communiquer continuellement et travailler la relation. Ce qui est assez facile lorsque le producteur rencontre régulièrement ses clients sur les marchés mais moins pour les producteurs qui vendent à un intermédiaire ou pour les modes de commercialisation qui ne permettent pas d’être en contact direct avec le client régulièrement (voir l'encadré ci-dessous). Dans ce cas, trouver un moyen de garder un lien de proximité avec le client par exemple en mettant en place une animation régulière sur les réseaux sociaux ou sur le site de l’exploitation par exemple. »

Ce lien de proximité, c’est ce que viennent chercher les clients. Selon un rapport de la Fondation Jean Jaurès et une enquête menée par l’Iri (1), en 2021, « un Français sur deux voudrait avoir un choix plus fourni de produits locaux dans son magasin ». Une position en nette progression (+5 points par rapport à 2017). Les produits locaux « fabriqués dans leur région, artisanaux et vendus en circuit court » rassurent le consommateur. Les auteurs estiment qu’en France « le terrain est tout à fait favorable à une expression plus forte de la consommation locale ». Une note positive pour tous ceux qui veulent se lancer dans la vente directe.

(1) La consommation de produits locaux : De l’héritage à la richesse productive, par Emilie Mayer, Philippe Goetzmann et l’Iri, publié en janvier 2023 par la Fondation Jean Jaurès.