Palais Royal, 4 août 2016. LeConseil constitutionnel vient de censurer des mesures visant à protéger les chemins ruraux. L’erreur était dans leur présentation. Insérées dans la loi du 8 août 2016 dite « loi biodiversité », celles-ci ne présentaient pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet déposé au début des débats sur le bureau de l’Assemblée nationale. Les mesures projetées n’étant pas à leur place, les Sages les ont qualifiées de cavalier législatif. Cette censure purement formelle laisse entrevoir l’espoir d’un nouveau débat parlementaire sur la question.

Le collectif « Chemins en danger » (lire page 50) se tient prêt à proposer ses amendements. Rassemblant plusieurs associations d’usagers des sentiers et chemins, ce groupement avait dénoncé, dans le débat précédant la censure du Conseil constitutionnel, les raisons menant à la disparition des chemins ruraux. Elles rejoignent celles qu’avait ciblées un rapport du Sénat du 4 mars 2015 : « Le défaut d’entretien qui finit par rendre le chemin impraticable, l’ensemencement, la mise en pâture ou la clôture à d’autres fins… » Le sénateur Jean-Louis Masson allait même plus loin en soutenant qu’il « est fréquent qu’un agriculteur commence par labourer deux largeurs de charrue sur un chemin rural, puis quatre, puis l’annexe ». Pour son rapporteur, Yves Détraigne, « la plupart du temps, les communes s’aperçoivent de la disparition d’un chemin lorsqu’elles veulent mettre en valeur ce patrimoine ». Ce regain d’intérêt des communes pour leurs chemins trouverait sa source « dans l’évolution des modes de vie et de la perception de l’espace naturel ».

L’exploitant agricole est de moins en moins le seul à les utiliser. Aujourd’hui, il doit apprendre à les partager avec les chasseurs, les randonneurs équestres ou pédestres, les VTT et les quads, qui sont de plus en plus nombreux à les arpenter. En considérant les seuls marcheurs, l’Hexagone compterait 18 millions de pratiquants selon la Fédération française de randonnée.

Accaparement illégal

En dehors d’un intérêt qualifié purement de loisir, les chemins participent aussi à « la lutte contre l’érosion des sols » et constituent un vivier de biodiversité ». Un argument supplémentaire à leur protection contre leur accaparement.

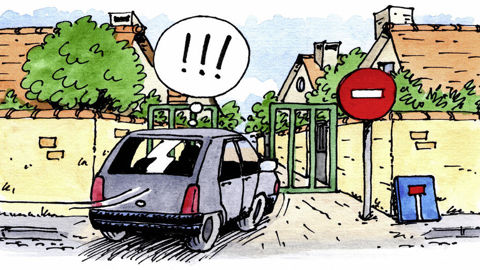

Ce grignotage trouverait sa source dans le travail du sol et les clôtures des exploitants agricoles. Lorsque le rapport du Sénat de 2015 dénonce le labour ou la mise en pâture des chemins, c’est bien le cultivateur ou l’éleveur qui est visé. Qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, cet accaparement n’en reste pas moins illégal à la lecture des textes. Le maire détient même un pouvoir de police spécifique qui l’oblige à conserver les chemins comme voies de circulation. Il peut ainsi, avant des poursuites judiciaires, prendre des mesures urgentes pour faire cesser toute atteinte aux chemins. Mais il n’amorce pas toujours ce pouvoir.

En dehors d’une certaine « passivité » des maires face au phénomène d’accaparement (lire page 50), des auditions complémentaires au rapport du Sénat indiquaient « que le premier des maux dont souffrent les chemins ruraux est leur méconnaissance par leur propriétaire, les communes ». Pour y remédier, les mesures censurées par le Conseil constitutionnel proposaient de leur offrir la possibilité de décider « d’un recensement des chemins ruraux » sur leur territoire. Une fois la délibération prise en ce sens par le conseil municipal, celle-ci devait avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription jusqu’à la réalisation de l’inventaire.

Recenser les chemins

Appartenant au domaine privé des communes tout en étant affecté à l’usage du public, les chemins ruraux ont la particularité d’être prescriptibles. Leur propriété peut ainsi être revendiquée par un particulier qui en justifierait une possession, non contestée, pendant au moins trente ans. Ils se distinguent donc des voies communales, qui sont, elles aussi, propriétés des communes (lire l’infographie ci-dessus), mais sont inaliénables.

Si les conditions ne sont pas remplies, un particulier peut toujours tenter d’acquérir autrement le chemin de la commune. La procédure est strictement encadrée et suppose une désaffection préalable du chemin, corroborée par la réalisation d’une enquête publique. Pour pouvoir déplacer l’emprise d’un chemin rural, qui répondrait aux intérêts des riverains et des usagers, les communes n’ont pour l’heure qu’une procédure complexe à leur disposition. Reconnue par la réponse, du 19 avril 2011, du ministre de l’intérieur à la question d’un député, elle consiste à la réalisation d’une aliénation du chemin rural, précédée d’une procédure de déclaration d’utilité publique visant à la création d’un nouveau chemin de substitution. Cette procédure est toutefois jugée trop lourde et « incomprise » par les communes.

Une solution plus simple existerait. Elle consisterait à autoriser les communes à échanger leurs chemins ruraux. Mais cette pratique est interdite depuis 1981, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État. Des mesures de la loi « biodiversité » étaient prévues pour l’autoriser ; elles pourraient revenir rapidement. Corinne Imbert, sénatrice de Charente-Maritime, a demandé au ministre de l’Agriculture, le 12 juillet dernier, si le gouvernement entendait « mener une action » pour autoriser ces échanges. « Procédure qui serait plus pratique pour de nombreuses communes. » Quelle que soit la voie qu’il prendra, sa réponse est attendue.