Si un léger repli s’observe, « 92 % des vaches laitières françaises ont accès à l’extérieur et 87 % pâturent plus de 170 jours par an », souligne l’interprofession laitière (Cniel). Les zones les plus favorables (jusqu’à 300 jours pâturés) sont la Bretagne, la Basse-Normandie et le sud aquitain.

Dans le cadre du plan de filière du Cniel, un référentiel pâturage a été construit. « Le lait de pâturage se définit comme le produit d’un minimum de 6 heures de mise à l’herbe par jour sur 120 jours par an, avec plus de 10 ares à disposition par vache », explique Héloïse Sellier, chargée de mission technico-économique au Cniel. Une concertation pour encourager l’accès à ce système a aussi été menée avec des ONG welfaristes. « L’objectif n’est pas de forcer la main des éleveurs, précise Marie-Thérèse Bonneau, présidente du collège producteurs au Cniel. Le pâturage participe au bien-être mais n’est pas un prérequis. »

En parallèle, nombre de cahiers des charges intègrent cette demande. « La question de l’accès est devenue centrale dans l’instruction des demandes de reconnaissance ou de modification d’AOP ou d’IGP », ajoute l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao).

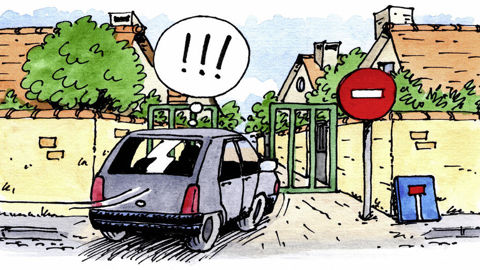

« L’attente est forte mais les aides à l’aménagement se font rares », déplore cependant Grégoire Dufour, de la chambre d’agriculture Pays de la Loire, en citant l’exemple d’un boviduc de 50 000 euros autofinancé par deux éleveurs de sa région.

Sur le terrain, la mise à l’herbe doit être anticipée. Si le plan du parcellaire s’impose le plus souvent aux éleveurs, travailler l’affectation des surfaces, le découpage des paddocks ou l’aménagement des parcelles (eau, clôtures, chemins stabilisés) sont des prérequis essentiels à une saison sereine et efficace. Les évolutions climatiques, associées à des changements de stratégie, peuvent amener à réévaluer régulièrement sa conduite du pâturage.

Passage en revue des leviers techniques à disposition pour une saison de pâturage réussie et une autonomie alimentaire optimisée.

A. Courty et M.-F. Malterre