Du bon aménagement du parcellaire découle une saison de pâturage efficace et confortable à la fois pour les laitières et leurs éleveurs. L’Institut de l’élevage (Idele) a publié une trame du raisonnement à suivre en amont de l’ouverture des pâtures (hors système pastoral).

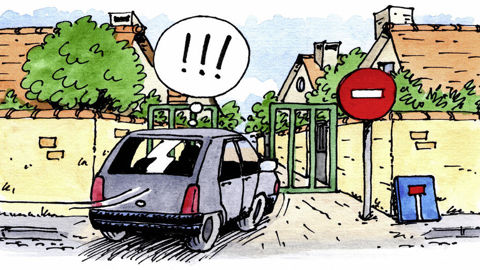

Dans un premier temps, il s’agit de définir la surface accessible à partir du plan parcellaire de l’exploitation. « Les plus gros freins à l’accessibilité sont la dispersion des parcelles, la présence de routes à traverser, le manque d’aménagement (eau, chemins, clôtures) ou la distance par rapport au bâtiment (plus de 1 km). »

Vient ensuite le moment d’affecter les surfaces aux différentes catégories animales de l’exploitation. Les parcelles les plus proches seront de préférence réservées au pâturage de nuit des vaches et les plus éloignées aux génisses.

Le bon mode de pâturage

Une fois la destinée du parcellaire scellée, le choix du mode de pâturage est le compromis entre faisabilité et attentes de l’éleveur. En production laitière, trois conduites dominent. Le pâturage continu est le plus économe en charge de travail, mais « la productivité des prairies y est moindre. » Un modèle tournant offre davantage de souplesse. Il permet « d’ajuster la surface nécessaire selon les conditions, en ajoutant une parcelle en cas de manque ou en fauchant les plus avancées. » Si un fil avant y est additionné, le gaspillage de l’herbe est contenu et le menu renouvelé plus régulièrement. Dans les deux cas, il faut composer avec un jeu de clôtures plus important et un piétinement accru.

La dernière étape consiste à découper les champs en paddocks en fonction du potentiel pédoclimatique (référentiels régionaux), du mode de pâturage et des atouts et contraintes des terrains. « Pour les vaches laitières, le repère est de 1 are par vache et par jour en pleine saison », rappelle l’institut technique, à raison de 0,6 are le jour et 0,4 la nuit. Le découpage des paddocks dépend de la topographie, de la nature des sols, de la pousse de l’herbe et des aménagements existants. Ainsi, il est préférable de « pâturer les zones humides en période séchante et de profiter des plus portantes en début de printemps ou à l’automne », illustre l’Idele. Concernant la forme des paddocks, un « carré » limite l’effet de piétinement des surfaces.

« Avant de se lancer, une attention particulière doit être accordée à la mise à disposition pérenne et, sur l’ensemble de la surface, aux chemins, clôtures et points d’abreuvement, note Grégoire Dufour, conseiller prairies et fourrages de la chambre d’agriculture Pays de Loire. Il faut savoir être opportuniste et réactif vis-à-vis de la pousse et de la qualité de l’herbe. » Pour le spécialiste, avoir recours à la formation ou participer à des groupes d’échange sur la gestion du pâturage permet de « gagner des années d’expérience en quelques heures. »