C’est après un voyage d’études aux Pays-Bas en 2017 que Florian Strube, agriculteur dans la région de Compiègne, a commencé à réfléchir pour convertir une partie de son exploitation en agriculture biologique, sur des légumes de plein champ. « Par rapport à ma situation, les raisons étaient multiples : le besoin de sortir d’un système conventionnel trop dépendant et de gagner en résilience, la proximité de plusieurs parcelles par rapport aux maisons, le potentiel de mes sols pour du légume de plein champ, l’atout de la plateforme de compostage, l’accès à l’irrigation… Et l’envie de faire des légumes et de relever un défi ! », explique-t-il. Rapidement, à partir de 2018, les premières conversions ont lieu, à hauteur de 10 à 30 ha par an pour aboutir aujourd’hui à près de 100 ha.

Vigilance sur le désherbage

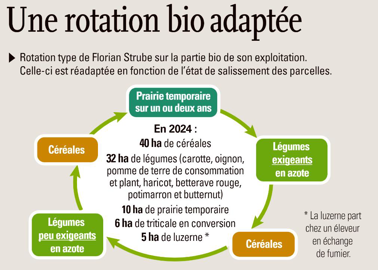

D’un point de vue technique, Florian a choisi d’intégrer à sa rotation légumière des céréales et de la prairie temporaire, cette dernière jouant selon lui un rôle essentiel pour restructurer le sol. Composée d’un mélange de ray-grass italien et de trèfle de Micheli, la prairie est semée en septembre, fauchée en mars de l’année suivante puis pâturée par les chevaux du centre équestre (lire l'encadré) pendant environ quatre mois. « Je pense que le fait d’introduire cette forme d’élevage change la biologie du sol et la stimule », précise l’agriculteur. La prairie est maintenue un ou deux ans : en configuration bisannuelle, elle est ressemée à la fin de septembre et sinon, retournée en décembre.

En matière de désherbage, l’agriculteur mobilise tous les moyens à sa disposition : faux-semis, désherbage thermique, mécanique et manuel. « Nous le maîtrisons plutôt bien pour le moment mais il faut rester vigilant car la moindre erreur est gardée en mémoire par la parcelle », avertit Florian. Selon lui, la culture la plus difficile est l’oignon car du fait de son semis précoce, sa végétation longue et une non-couverture du sol, les moyens de désherbage sont plus limités. « Si on a des soucis sur cette culture, on entame fortement la rentabilité avec le coût de la main-d’œuvre pour le désherbage manuel », explique-t-il.

Au niveau de la fertilisation, du compost est apporté après prairies et céréales tous les deux ans à hauteur de 15-20 t/ha. Un complément d’environ 150 tonnes de fientes est acheté pour un épandage avant légumes et un peu sur céréales. « Concernant la lutte contre les ravageurs et maladies, j’opte pour des solutions stimulatrices des défenses naturelles des plantes, telles que les purins, les huiles essentielles, les ferments… »

Maintenir la fertilité

Aujourd’hui, Florian Strube se dit satisfait de sa stratégie : « Même si nous achetons toujours un peu de fiente, nous avons un système globalement autonome. Nous sommes moins soumis aux aléas de prix des intrants, sur les engrais notamment. Et bien que mon système soit stressant pour le sol, entre le labour et l’irrigation, j’ai l’impression de réussir à maintenir la fertilité. »

À titre d’exemple, le taux de matière organique est passé de 1,6 % à 2,4 % sur certaines parcelles. Selon lui, les moyens « naturels » à sa disposition — compost, pâturage, prairie temporaire — y contribuent grandement. « J’ai le sentiment que mon sol ne vit pas suffisamment », nuance-t-il néanmoins. Pour apporter de la matière fraîche et compenser la forme digérée du compost, l’agriculteur maximise les couverts d’interculture, avec des mélanges multi-espèces : moutarde, radis, phacélie, avoine, trèfle d’Alexandrie.

Pour confirmer ses ressentis, Florian réalise régulièrement des analyses de sols. Il participe également à un observatoire sur la fertilité des sols, coordonné par Agrotransfert et la coopérative Agora. « Mon objectif est de savoir si le système répond positivement et d’essayer d’améliorer encore l’autonomie de l’exploitation », précise-t-il. Enfin, l’agriculteur fait partie d’un GIEE (1) émergent sur la thématique de la fertilité, comptant une dizaine d’agriculteurs. « Dans le projet, je m’intéresse notamment au jus de luzerne, utilisé comme biostimulant et dont les coproduits peuvent être compostés. Avec ce système, la boucle serait bouclée. »

(1) Groupement d’intérêt économique et environnemental.