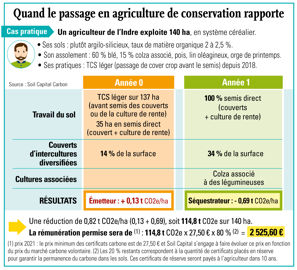

Si les exploitations céréalières avec des pratiques dites « conventionnelles » sont plutôt émettrices de gaz à effet de serre, avec 0,5 à 2 tonnes équivalent CO2/ha/an (tCO2e) (1), certaines pratiques permettent de diminuer les émissions et d’augmenter le stockage du carbone, pour atteindre facilement 1 tCO2e/ha/an, voire davantage. Ces « tonnes stockées » peuvent générer des crédits carbone et faire l’objet d’une rémunération.

Alors quelles pratiques favoriser ? Plutôt agriculture bio ou agriculture de conservation des sols ? Les deux mon capitaine ! Pour Chuck de Liedekerke, PDG de Soil Capital, entreprise qui a mis en place un programme de rémunération du carbone depuis 2020, il existe peu de différence entre le système bio et le système en agriculture de conservation, sur les émissions de carbone.

« 85 % des fermes bio sont stockeuses nettes de carbone, et l’ordre de grandeur est similaire en semis direct. Les performances sont très dépendantes de la situation de départ. On se garderait bien de recommander un système ». Pour Edouard Lanckriet, directeur développement d’Agrosolutions qui a mis au point un diagnostic en ligne « Carbon extract », c’est la transition vers le système bio qui peut poser problème. « Si on ne s’assure pas de garder un minimum de biomasse, on peut arriver à un déstockage massif ».

Le principe du bilan carbone reste assez simple : comptabiliser la variation entre la baisse des émissions et la hausse du stockage. Le premier levier, de loin le plus impactant pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre est l’arrêt de la fertilisation minérale (2). Pour le stockage du carbone, il s’agit de couvrir les sols et de produire un maximum de biomasse. « Faire l’un ou l’autre, ce n’est pas compliqué, mais les deux en même temps, le système devient complexe. Comment produire suffisamment de biomasse sans engrais ?, lance Edouard Lanckriet. C’est un savant équilibre qu’il faut réussir à trouver, et ne pas chercher à être performant sur tous les périmètres ».

Attention au compost

Pour diminuer l’apport d’azote, il est possible d’utiliser des formes moins émissives avec des inhibiteurs, des outils de modulation ou bien de passer aux engrais organiques. Mais Edouard Lanckriet met en garde. « Le compost est très vertueux pour recycler des biodéchets et sur le plan agronomique, mais au niveau climatique, il émet beaucoup de protoxyde azote ». Il faudra donc veiller à bien enfouir les engrais organiques, ce qui est difficilement compatible avec du non-travail du sol.

Une autre solution est l’introduction de légumineuses qui agissent sur la culture suivante. Dans l’idéal, cette culture ne doit pas remplacer une culture de l’assolement, comme le blé ou le colza dont le potentiel de biomasse est élevé, mais être introduite en tant que culture supplémentaire. « Le soja est une des légumineuses les plus vertueuses dans le rapport azote / carbone. Néanmoins, elle crée moins de biomasse qu’un colza ou qu’un maïs », souligne Edouard Lanckriet. Le stockage du carbone dépend principalement de la biomasse produite, et peu de la nature des cultures intermédiaires.

Couverture du sol

Pour le stockage du carbone, mieux vaut couvrir les sols et ne pas les travailler. « Les couverts deviennent la pierre angulaire de l’agronomie, souligne Sylvain Doublet, responsable de l’activité bioressources à Solagro, un bureau d’études qui a réalisé plus de 1 500 diagnostics Planète. La couverture du sol devrait jouer un rôle considérable pour franchir le pas du non-labour, apporter de la matière organique… ». La coopérative Axéréal fait, elle aussi, le même constat. Elle réalise depuis trois ans des bilans carbone. « Nous avons testé les couverts chez 25 agriculteurs, et nous avons observé que c’était la pratique qui séquestrait le plus de carbone sur les exploitations », note Hubert Dunant, directeur de la transformation et des études stratégiques.

En 2030, tous les adhérents de la coopérative devront être impliqués dans un programme carbone. Pour les chercheurs de l’étude « 4 pour 1 000 », la pratique la plus stockante est l'extension des cultures intermédiaires (35 % du potentiel total de stockage additionnel). Couverts ou cultures intermédiaires, encore faut-il produire suffisamment de biomasse, ce qui est compliqué avec les périodes sèches de ces dernières années. « Même si c’est le rendement qui compte, il ne faut pas pour autant fertiliser les cultures intermédiaires comme des blés. Arriver à 5 – 6 t MS/ha avec moins de 50 unités d’azote, c’est un bon équilibre entre le stockage et les émissions », souligne Sylvain Doublet de Solagro.

Ajouter des arbres

Dernier levier : l'agroforesterie intraparcellaire ou la plantation de haies. Dans l’étude 4 pour 1000, cette pratique représente 19 % du potentiel total de stockage de carbone. Mais sur le terrain, les retours sont encore timides. « Oui, l’agroforesterie permet de stocker du carbone. Mais nous n’avons pas assez d’éléments pour nous positionner », ajoute Chuck de Liedekerke. À Solagro, Sylvain Doublet constate que cette pratique arrive en dernière étape sur les exploitations, après le passage en semi-direct et la couverture du sol. « Il faudrait surtout que l’on arrête d’arracher des haies… », indique le conseiller.

La mise en place d’actions pour bénéficier des crédits carbone ne rime pas toujours avec l’agronomie… Ajoutons également que le choix des unités de calcul dans les comparateurs, est déterminant ; rapporté à l’hectare ou à l’unité alimentaire, le résultat n’est pas le même.

(1) Lire aussi p 42 dans le dossier.

(2) Références Planete 2010 - Fiche 3 – Production « Grandes cultures strict », Décembre 2010 – Solagro – Ademe.

(3) Dans tous les cas, sauf en bio, la fertilisation est le poste de consommation prépondérant, représentant jusqu’à 53 % des consommations dans les exploitations non irriguées (Source Dia’Terre)