Un consommateur fait sept fois plus confiance à un ami qu’à une publicité traditionnelle pour procéder à un achat, selon une étude du cabinet Nielsen. Le marketing en a fait son mantra depuis une quinzaine d’années en choisissant ses ambassadeurs, parmi les blogueurs, puis les personnes très suivies sur les réseaux sociaux. Sur les 303 millions de créateurs de contenus aujourd’hui dans le monde, 14 % détiennent un compte d’au moins 5 000 followers ou abonnés susceptibles de déclencher des partenariats. Ils sont appelés les influenceurs.

Au nombre de 150 000 en France, ils présentent des produits à tester, disposent de codes promotionnels pour leur communauté, créent du contenu vidéo, stimulent des publications d’annonceurs… Leur relation avec les consommateurs s’est renforcée au fil du temps : huit personnes sur dix ont déjà effectué un achat suivant leur recommandation, selon une enquête de Rakuten. L’agriculture n’échappe pas à la tendance.

Pousser des avis sur Twitter

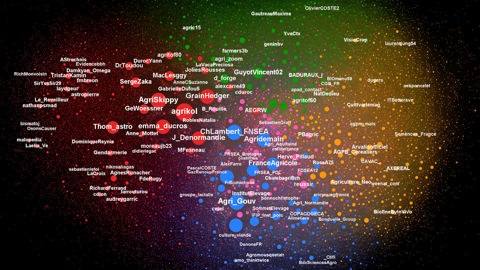

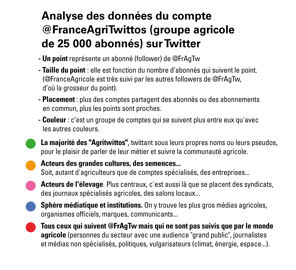

« Les marques cherchent en effet des relais sur les réseaux sociaux, observe Denis Beauchamp, président de la communauté FranceAgriTwittos qui compte 25 000 abonnés sur Twitter. Depuis le lancement en 2017 de l’association qui réunit des acteurs du monde agricole, en majorité des agriculteurs, beaucoup de propositions de partenariats nous ont été faites. Mais nous les avons toutes refusées pour rester indépendants. Notre priorité est de recréer le lien entre le monde agricole et la société, d’expliquer nos métiers, sans plus d’intermédiaires. »

Le réseau se garde de recommandations auprès de ses cinq cents adhérents : « Chacun fait ce qu’il veut. Si une marque demande à un agriculteur de passer du temps sur une communication, il semble normal qu’il soit rémunéré. Avec la cartographie (en ouverture de dossier) réalisée par l’analyste Florent Lefebvre (lire le témoignage), on voit par ailleurs quel compte est susceptible de faire rebondir vers quelle communauté. »

Toucher des communautés sur Youtube

Depuis 2013, « plusieurs dizaines d’agriculteurs se filment « face à la caméra » en train de travailler, poursuit le chercheur de l’Inrae Louis Rénier. Certains sont aujourd’hui bien visibles sur YouTube, captant l’attention d’un public de dizaines de milliers d’abonnés, ainsi que celle des institutions et de la presse. ». Depuis 2017, ils utilisent le terme d’agri-youtubeurs pour s’identifier collectivement. Rattaché à l’UMR innovations de Montpellier, Louis Rénier a suivi les chaînes de dix d’entre eux dans le cadre de sa thèse, à paraître à la fin de l’année : « Jusqu’en 2021, le fait marchand chez ces agriculteurs occupe une place peu importante. Cette communauté est d’abord structurée autour d’une mobilisation informationnelle contre les mécompréhensions à l’égard de leurs pratiques. Leur message est avant tout politique : leur prise de parole se fait face à la caméra, en tant que praticien, déterminé à reprendre en main sa médiatisation. »

Depuis environ deux ans, les pratiques marchandes se sont toutefois développées. « Ce n’était pas leur intention première, insiste Louis Rénier. Mais ils y passent de plus en plus de temps, et ils ont aussi pris conscience de la publicité gratuite qu’ils faisaient à leur fournisseur en se montrant avec leurs outils ou machines. »

Gagner en image sur TikTok

Sur Instagram et TikTok, l’engagement envers la profession est aussi très marqué, mais les partenariats rendus plus visibles. La génération des vingtenaires aux commandes des comptes à plus de dix, voire cent mille abonnés, avance de façon décomplexée et transparente, à l’instar de Marc-Antoine Dumoulin, alias Agricoolteur, le Picard aux 400 000 abonnés sur TikTok. Installé dès l’âge de 17 ans, salarié au sein d’une entreprise de travaux agricoles, il crée des vidéos depuis deux ans pour faire valoir le métier. Il réfute le terme d’influenceur : « Je parle de partage, de bon sens et d’intérêts. Si le partenariat consiste en un placement de produits qui n’a rien à voir avec le boulot, je n’y vais pas. Ce qui m’intéresse, c’est d’apporter des choses à ma communauté et à ma profession. »

Il a notamment réalisé un partenariat avec le ministère de l’Agriculture, « pour encourager les jeunes à s’inscrire dans les lycées agricoles. C’était un message qui me convenait. J’y ai passé du temps, il était aussi normal que je sois rémunéré. Je gagne un peu d’argent, mais il m’arrive aussi souvent de ne dormir que deux heures par nuit, parce qu’après ma journée dans les champs, je fais mes montages vidéos. » Ses partenariats ont débuté alors qu’il atteignait les 200 000 abonnés sur TikTok.

Le plein essor

Une photo publiée sur Instagram pourrait rapporter entre 4 000 et 20 000 euros pour ceux disposant de plus de 500 000 abonnés, selon l’agence Kolsquare. En deçà, les tarifs du marketing d’influence restent très flous. En France, sur l’ensemble des créateurs de contenus, seulement 6 % obtiendraient plus de 20 000 euros par an pour leurs collaborations. Mais si tous les influenceurs ne sont pas payés, rares sont ceux qui n’obtiennent pas d’avantages en retour.

La donne pourrait encore s’améliorer : selon une étude de l’agence Reech menée en partenariat avec l’Autorité française de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et l’Union des marques, 8 sur 10 des professionnels du marketing sondés prévoyaient une augmentation de leur budget d’influence cette année. En six ans, estime l’agence Hubspot, le marché mondial du marketing d’influence a déjà explosé de plus de 800 %.