« Une fuite de 100 litres par heure sur une exploitation laitière représente une perte de 1 000 m³ sur une année, soit l’équivalent des besoins domestiques de huit à douze familles de quatre personnes », déclare Loïc Fulbert, du GDS de la Mayenne. D’où l’intérêt de détecter tôt ces déperditions, alors que les restrictions pour utiliser la précieuse ressource sont de plus en plus fréquentes.

Repérer rapidement une fuite

« La priorité consiste à enregistrer précisément la consommation de son élevage », préconise Loïc Fulbert. Pour les exploitations utilisant le réseau d’eau public, les factures qui fournissent le relevé de la consommation peuvent être comparées aux références de consommation des animaux. Les vétérinaires et les techniciens de troupeau peuvent fournir des chiffres en fonction des conditions particulières de chaque exploitation (ration sèche ou humide par exemple).

Ceux qui utilisent un captage privé, comme c’est le cas de 75 % des exploitations en Mayenne, par exemple, doivent redoubler de vigilance car « les eaux des puits et des forages sont souvent agressives et dégradent les métaux de composition des installations (laiton, acier noir ou galvanisé, cuivre) et cela génère des fuites aérienne ou souterraine », explique l’expert.

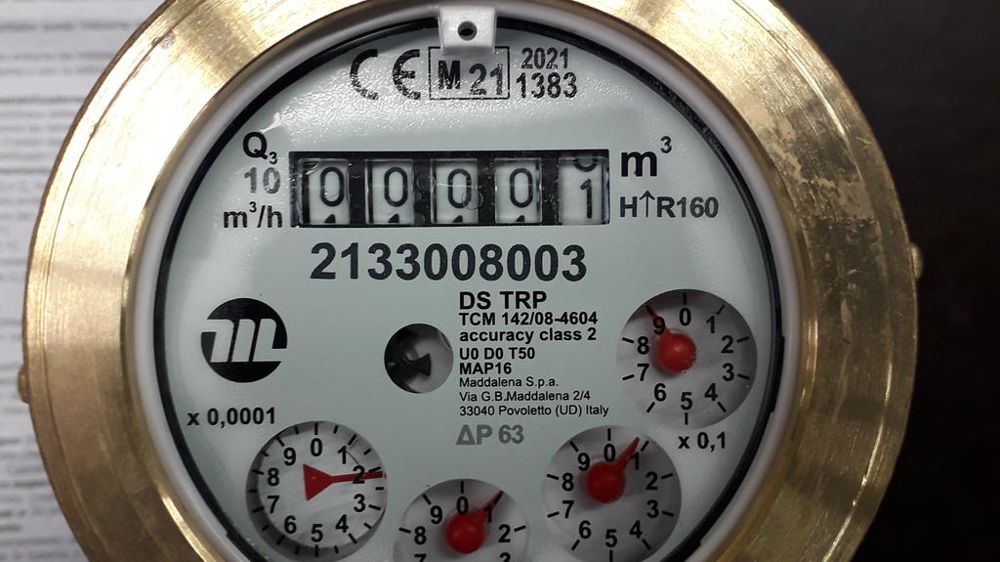

Ces exploitations sont toutefois tenues d’installer un compteur qui en l’absence de consommation, lorsque tous les animaux sont couchés par exemple, doit être totalement à l’arrêt, c’est-à-dire qu’aucune de ses roues ne doit tourner. Attention toutefois, tous les compteurs n’ont pas la même sensibilité. « Les plus sensibles, dont le seuil de démarrage est de 0,5 litre/h, sont plus coûteux, mais ils peuvent repérer des fuites mineures, de l’ordre de 10 l/h, soit 100 m³ par an », explique Loïc Fulbert.

Entretenir son compteur

Un compteur installé sur un réseau privé doit toutefois faire l’objet d’un nettoyage régulier à cause de la présence de fer ou de manganèse susceptibles d’encrasser les rouages de l’appareil. « L’encrassement diminue la précision en augmentant la vitesse de rotation, souligne-t-il. J’ai pu constater des “surcomptages” jusqu’à trois fois supérieurs au débit réel. »

Avant de se lancer dans l’opération de nettoyage, la vérification du calibrage du compteur peut être réalisée simplement grâce à un réservoir gradué. Il suffit de contrôler que le chiffre du compteur correspond bien au volume que l’on vient de verser dans le réservoir.

Ces captages privés sont souvent couplés à des systèmes de traitement pour « déferriser », « démanganiser » ou adoucir l’eau. Or, ce traitement programmé utilise parfois beaucoup d’eau en rétrolavage. « La fréquence, la durée, le débit de ces rétrolavages peuvent être adaptés selon plusieurs critères, pour minimiser les quantités d’eau utilisées, sans compromettre l’efficacité de ces équipements », estime Loïc Fulbert. En espaçant les lavages du « déferrisateur » à trois jours, il est possible d’économiser 360 m³ par an. »