Alors que le futur de l’Inao est incertain, le gouvernement envisagerait de le supprimer ou de le fusionner avec l’Agence bio, l’institut a dévoilé, le 27 mai 2025, son rapport d’activité de 2024, où il met en avant le poids économique des produits sous signes d’identification de l’origine et de la qualité (Siqo). Selon ce document, la filière a engendré « 42 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 40 % du chiffre d’affaires de la production agricole française » en 2022. Hors bio, 1 203 produits sont sous Siqo, pour un chiffre d’affaires de 34 milliards d’euros.

Au total, l’Inao assure que la filière des Siqo emploie 400 000 personnes de façon directe ou indirecte, et représente près d’un tiers de l’emploi agricole. En termes d’espace, « 15 % de la surface agricole utile française est engagée dans une production sous Siqo », 24 463 communes bénéficiant d’une ou plusieurs AOP, 32 628 communes bénéficiant d’une ou plusieurs IGP.

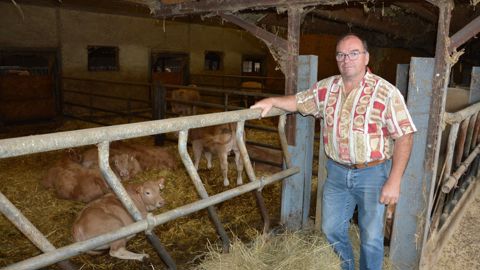

L’an dernier, huit nouveaux produits ont été labellisés. Le « bœuf traditionnel de race normande » devient une spécialité traditionnelle garantie (STG), le « sel de Camargue/fleur de sel de Camargue » obtient une indication géographique protégée (IGP). Il existe désormais les « asperges Label Rouge », blanches, de catégorie Extra, le label rouge « lait entier non normalisé, UHT » et les « plants de tomate Label Rouge ». Trois autres IGP viennent compléter cette liste : l’« Abricot des Baronnies », « Lorraine » (réservée aux vins mousseux de qualité blancs, rosés et rouges) et le « nougat de Montélimar ».

Fonctionnement de l’institut

Dans son rapport, l’Inao revient également sur son budget, qui s’élève à 25,70 millions d’euros, majoritairement issu des subventions pour charges de service public. En termes de dépenses, l’immense majorité est liée au personnel (à 77 %), 21 % au fonctionnement et 2 % à l’investissement. Parmi cette dernière catégorie, figurent les dépenses pour protéger les Siqo.

L’an dernier, l’institut a signé avec Marc Fesneau, alors ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, un contrat d’objectifs et de performance pour la période de 2024 à 2028. Il repose sur trois principes. Le premier, « consolider les fondamentaux », en continuant à produire des « cahiers des charges exigeants », en « contribuant au développement de l’agriculture biologique dans le cadre de la mise en œuvre du règlement bio », en « sécurisant les contrôles » et en « poursuivant la protection des dénominations et des terroirs ».

Le deuxième consiste à « s’adapter aux défis contemporains » : climatiques, économiques et sociétaux. Enfin, le dernier exige de « moderniser l’institut ».