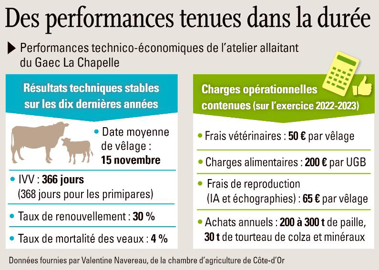

Au Gaec La Chapelle à Thoisy-le-Désert (Côte-d’Or), les naissances concentrées sur un mois et demi entre la fin d'octobre et la mi-décembre permettent de faire toute la reproduction en bâtiment et de lâcher à l’herbe des veaux suffisamment « costaux ». Une obligation compte tenu du parcellaire très éclaté de l’exploitation. « La plus proche pâture est à 4 km, précisent Patrice et Baptiste. On ne va voir les animaux que deux matinées par semaine. La tournée dure trois heures sur une distance de 90 km. »

Tous les îlots sont équipés de parcs de tri. Au début de juillet, les veaux sont sevrés. Les broutards, alimentés à volonté au pré avec de l’orge autoconsommée et du tourteau de colza, sont vendus avant qu’il n’y ait plus d’herbe. Au pré en année sèche, les mères non affourragées peuvent alors résister. En 2023, 82 broutards repoussés ont été commercialisés à 390 kg vif.

Réformes drastiques

Outre la constitution de lots homogènes pour la commercialisation, des vêlages aussi groupés présentent un avantage pour la qualité de vie. Au début de son installation avec son père en 1995, Patrice faisait vêler 70 charolaises entre décembre et avril dans une étable entravée. « Ce travail qui n’en finissait pas ne serait plus acceptable socialement aujourd’hui », souligne l’éleveur dont la femme travaille à l’extérieur.

Une telle conduite exige une grande rigueur pour la détection des chaleurs, une reproduction bien préparée ainsi qu’une politique drastique de réforme. Toutes les femelles sont échographiées avant la mise à l’herbe. Seules les vaches pleines et devant vêler aux « bonnes » dates sont conservées. Les mères ne produisant pas suffisamment de lait pour leurs veaux sont vite repérées grâce aux nombreuses pesées réalisées dans le parc de contention construit il y a vingt ans. Les veaux y passent deux fois au minimum avant la mise à l’herbe, toutes les trois semaines à partir d’avril pour les mâles et deux fois pour les génisses de reproduction.

L’automne dernier, les premières charolaises ont été rentrées le 10 octobre, soit huit jours après la fin des semis de céréales. « Il faut se libérer à temps et être entièrement disponible pour les vêlages qui s’approchent. » Toutes les génisses vêlant à deux ans, ainsi que les vaches prêtes (100 animaux) étaient au bâtiment le 1er novembre après avoir été déparasitées et bénéficié d’une cure d’oligo-éléments. Le reste du troupeau est ensuite rentré en fonction des dates de vaccination contre les diarrhées néonatales.

150 mises bas en trois semaines

Cet hiver, 150 vêlages ont été réalisés en trois semaines. Pendant cette période très dense, Patrice et Baptiste sont présents en permanence, la nuit, à tour de rôle. Seul le vétérinaire est autorisé à entrer dans le bâtiment. En plus des naissances, il faut sortir chaque matin quelques vaches et leurs veaux de la nurserie trop petite, pour les conduire dans un bâtiment annexe et les remplacer par des prêtes à vêler.

S'agissant de la conduite fourragère, le changement climatique exige de faire pousser l’herbe de printemps en supprimant le déprimage, de constituer un maximum de stock, et de réserver des hectares de paille. Mais ce sont surtout les réglementations qui préoccupent les éleveurs. « Drainer une parcelle, retourner une prairie, faire une entrée de pré en touchant une haie… Tout devient difficile. »

Patrice et Baptiste se sont interrogés sur l’opportunité de finir les mâles. « Il faudrait investir en bâtiment, en paille et en aliments. Or compte tenu des MAE herbagères que nous avons contractualisées pour cinq ans sur 90 ha (30 unités d’azote au maximum, apportées sous forme de fumier), nous ne pouvons retourner des surfaces en prairies qui auraient le potentiel de produire du maïs. Dans ce contexte, l’engraissement des mâles n’est pas rentable. Pour l’instant, on se contente de saturer l’outil, de travailler à moindres frais et dans de bonnes conditions. »

Des conditions suffisamment attractives pour avoir donné envie à Baptiste de s’installer le 1er janvier 2023. Son frère Clément est aussi dans les starting-blocks.