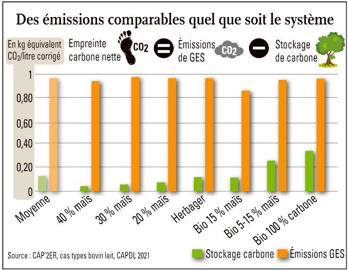

« En bovins lait, toutes les exploitations, quel que soit leur système (maïs, herbager, bio…), sont quasi à égalité en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) », expliquait Charlotte Morin, de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire, le 13 mars 2024, lors de la journée de l’Association francophone de la production de fourrages à Angers. Le stockage du carbone, par les prairies en particulier, atténue toutefois une partie de ces émissions composée pour près de la moitié par la fermentation entérique.

Un stockage moyen de 0,15 kg équivalent C02 par litre de lait

Charlotte Morin a analysé 400 diagnostics environnementaux Cap 2ER (1) sur les 1 500 réalisés depuis 2019 dans les Pays de la Loire en élevage de bovins lait. Ce bilan, couplé à l’analyse des coûts de production, demande au moins 3 heures d’enregistrement des données brutes pour chaque exploitation. Les résultats sont ensuite été décortiqués en groupe.

L’empreinte carbone nette est présentée par litre de lait produit. Ainsi, si les émissions de GES sont proches de 1 kg équivalent CO2 par litre de lait, le stockage moyen de carbone des exploitations se situe autour de 0,15 kg équivalent CO2 par litre de lait avec des variations qui vont de 0,04 kg éq CO2 pour les systèmes qui intègrent plus de 40 % de maïs dans leur SFP à 0,36 kg éq CO2/l pour les exploitations bio 100 % herbe.

Des écarts au sein d’un même système ont été observés. Pour les 320 élevages conventionnels par exemple, d’un point de vue statistique, si la moyenne de leurs émissions s’établit à 0,99 éq CO2/l de lait, les 10 % qui émettent le moins ont une moyenne de 0,79 éq CO2/l, tandis que les 10 % qui émettent le plus s’affichent à 1,22 éq CO2/l.

L’importance de la gestion des effluents

« L’autonomie est un critère déterminant pour les exploitations faiblement émettrices », explique Charlotte Morin. Produire de l’herbe riche en protéines peut donc impacter positivement l’empreinte en carbone de l’exploitation. Le deuxième critère influençant les émissions concerne la gestion des effluents. Le temps de pâturage est important, car il permet de s’affranchir de l’épandage des déjections et des émissions une pratique qui favorise l’épandage. Le matériel d’épandage des effluents liquides et la couverture naturelle ou non limitent les émissions.

« La fermentation entérique arrive seulement en troisième position, ajoute Charlotte Morin. C’était une surprise, compte-tenu de l’importance de ce poste dans les émissions. » Les cinq leviers phares privilégiés par les éleveurs sont : l’âge au premier vêlage, la maîtrise des réformes, l’optimisation de la production laitière par vache, l’autonomie protéique et l’implantation des haies.

Un deuxième bilan, cinq ans après le premier dans les 1 500 exploitations va débuter l’été prochain dans les Pays de la Loire. S’en suivra une analyse des plans d’action.

(1) Cet outil d’évaluation environnemental à l’échelle de l’exploitation construit par l’Institut de l’élevage est aujourd’hui disponible pour les bovins à viande, les ovins et les caprins.