Sur l’exploitation laitière haut-savoyarde de Christophe Léger, à environ 700 m d’altitude, le changement climatique est concret. « Quand je me suis installé en 1992, on sortait les vaches entre le 10 et le 15 avril, se souvient-il. Aujourd’hui on les sort le 10 mars, pour les rentrer le plus tard possible. » En 30 ans, l’éleveur estime avoir gagné en moyenne un mois de pâturage au printemps et dix jours à l’automne. Mais sans gagner en sérénité car l’autonomie fourragère n’est jamais acquise.

« En 2022, nous avions deux mois de stocks en sortie d’hiver qui ont été mangés durant l’été, témoigne-t-il. Nous avons acheté un camion de foin. A la mi-octobre, il y a eu un orage : trois jours après, l’herbe était repartie ! Il tombe autant de précipitations mais réparties de façon très aléatoire. »

Le séchage en grange est une première voie d’adaptation permettant de faire des foins plus tôt au printemps et plus tard en automne. Mais l’accent est mis sur le pâturage. « C’est ce qu’il y a de plus économique et de plus résilient, et c’est très efficace contre les campagnols », s’enthousiasme Christophe. Le pâturage tournant dynamique est mis en œuvre depuis cinq ans.

« Les vaches ont une partie fraîche chaque jour. Nous les faisons pâturer au fil, et nous utilisons l’herbomètre pour calculer ce dont elles ont besoin. Elles ne reçoivent que 1,5 à 2 kg de foin en bâtiment pour avoir faim en entrant dans le paddock. Elles en sortent quand il est propre. On veille à multiplier les points d’eau pour éviter qu’elles bousent toutes au même endroit. »

Introduction de chicorée

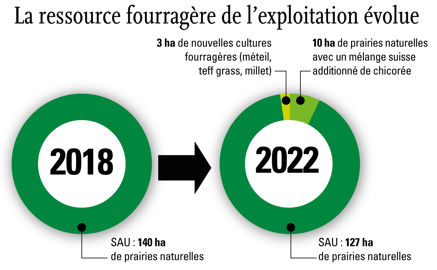

Mais les étés sans pluie, l’herbe ne pousse plus. En 2018, Christophe et ses fils, associés dans le Gaec, ont cherché des adaptations et souscrit à un conseil fourrages avec la chambre d’agriculture. « Même avec l’expérience, un regard extérieur est utile », apprécie celui qui aime aussi échanger avec ses pairs.

Le sorgho, toxique s’il est pâturé trop tôt, est écarté. La luzerne, qu’il faut faner en conditions sèches, aussi. « On nous a conseillé la chicorée. Ses racines descendent à 4 mètres et structurent le sol. Elle résiste très bien au sec. Elle a grillé à la fin de l’été 2022 mais est vite repartie après la pluie". Et la valeur nutritionnelle de la prairie s’est améliorée. "

Dans une prairie avec chicorée, on produit un litre de lait en plus en donnant un kilo de concentré en moins par vache. Depuis 2020, nous économisons 100 kg de concentré par vache, en faisant un peu plus de lait. » Impossible toutefois de mettre de la chicorée partout car elle ne se fane pas. Elle doit être pâturée jeune sous peine de devenir amère – il faut alors broyer la prairie.

"Même avec de l'expérience, un regard extérieur est utile"

Pour le renouvellement, la prairie n’est pas retournée. Elle est altérée par le passage d’un outil à dents ou à disques, puis un travail superficiel suivi d’un semis à la volée, complété par le passage d'un rouleau à céréales. En raison du non-labour, la densité de semis est élevée : 30 kg/ha de mélange suisse (ray-grass anglais, ray-grass d'Italie, fétuque, dactyle, trèfle blanc et violet) auquel sont ajoutés 4 kg/ha de chicorée. Le mélange revient à 500 €/ha. Trois ans après son implantation, la chicorée est toujours présente et commence tout juste à décliner. Les éleveurs attendent qu’elle ait disparu pour faner la parcelle.

"Investir sur l'autonomie"

Adhérent à trois Cuma, le Gaec ne possède que des tracteurs achetés d’occasion et du matériel de fenaison. « La résilience consiste aussi à épargner quand on peut, au lieu d’acheter du matériel », partage Christophe qui préfère « investir sur l’autonomie ».

Il décrit son système comme « extensif avec une gestion intensive ». « Quand l’herbe décline, on évite de passer trop vite aux fourrages secs : on profite de l’herbe tant qu’elle est là. Il est plus économique d’aller chercher les derniers kilos d’herbe que des kilos de lait chers à produire. Quand on risque de perdre trop de lait, on bascule en mode hiver avec des fourrages secs et 5 à 6 kg de farine. Mais nous ne cherchons pas à produire notre référence de 600 000 l au risque de tendre le système. »