La maîtrise de notre langue a longtemps été éprouvante pour les petits paysans. On sait les contraintes que l’école de Jules Ferry imposa aux enfants pour reléguer patois et langues régionales dans la cour de récréation. Pourtant, avant même l’arrivée des Hussards noirs de la République, dans une région avec une identité culturelle aussi forte que la Bretagne occidentale, un jeune domestique agricole a su apprendre le français par lui-même. Il a même rédigé ses propres Mémoires qui fournissent sur le sujet un témoignage exceptionnel (1).

À 17 ans, Jean-Marie Déguignet s’engage comme vacher dans une ferme expérimentale en 1851. Chaque semaine, le professeur d’agriculture reçoit ses élèves de Quimper pour des leçons pratiques. Grâce à ces petits citadins « j’appris, raconte l’auteur, beaucoup de mots français, les mots dont j’avais le plus besoin afin de comprendre le Monsieur tant bien que mal dans mon service ». Ainsi commence son apprentissage. La suite souligne l’importance de la volonté personnelle. Les élèves que fréquentent le jeune Breton « semaient des morceaux de papier partout ». C’est en les ramassant dans sa poche et en les comparant à un petit alphabet retrouvé de la sorte qu’il déchiffre le français en menant les vaches au champ. Laborieusement il se met à former les lettres, minuscules et majuscules pour griffonner les termes courants de l’agriculture qu’il pratique : « vache », « taureau », « cheval », « choux », « foin » ou « paille ». Lorsque le patron découvre ce prodige, il se met à souhaiter que son auteur puisse aller à l’école mais alors « il n’y avait des écoles que pour les riches ». Qu’à cela ne tienne, Jean-Marie persévère.

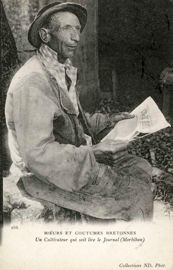

Avec des petits bouts de papier, le jeune vacher dechiffre le français en se rendant aux champs.

En janvier 1854, Jean-Marie est engagé comme domestique agricole chez le maire de Kerfeunteun (Finistère), au nord de Quimper. À l’aide d’un petit lexique français-breton, le jeune vacher apprend le français en parcourant chaque jour le journal que son maître vient de lire. En cachette, lors de ses moments libres, dans l’étable ou un coin de champ. Il est vite découvert par le maire qui s’en amuse et engage avec lui ce dialogue.

« – Alors, je ne pourrai jamais apprendre le français ?

- Si. Si tu vas au service, tu pourras apprendre le français de la caserne. Mais, pour apprendre le pur français tel qu’on l’écrit et tel qu’on le parle dans le monde savant, tu n’y arriveras jamais. La grammaire ne suffit pas, il faut encore apprendre les autres livres plus grands et plus difficiles avant de savoir le français. Moi, j’ai passé quinze ans à l’école, et je suis loin de le savoir.

– Alors, personne ne sait le français ?

- Oh, très peu de Français savent le français.

- Mais qu’est-ce que ce français de caserne dont vous me parliez tout à l’heure ?

- C’est un français que tu apprendras en peu de temps si tu vas au service, le français du métier comme celui que tu as appris, assez pour servir les vaches. Je connais ici à Quimper plusieurs individus qui ont fait trente ans de service, qui ne savent pas plus de français maintenant qu’ils en savaient au bout de quelques mois de caserne ».

Parti comme conscrit dans l’armée de Napoléon III, Déguignet réussira à faire mentir la prédiction en suivant les leçons d’histoire d’un jeune caporal rencontré à Sébastopol.

[1] Jean-Marie Déguignet, Mémoires d’un paysan bas-breton, An Here, 2000.