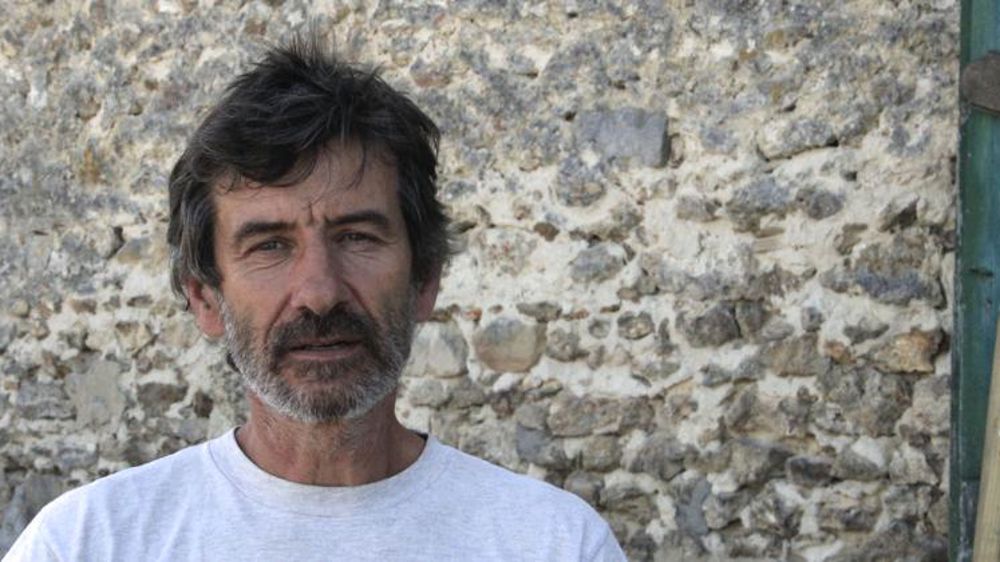

Apiculteur depuis plus de vingt ans, Pascal Valois a monté depuis trois ans une exploitation à Bonnelles (Yvelines) qui s’organise autour de la notion de collectif où chaque agriculteur développe son projet au sein d’une structure de travail commune. La pérennité de l’entreprise repose donc sur l’engagement de chaque travailleur, qu’il soit associé ou salarié, dans son projet et dans le projet collectif.

En même temps, cet engagement ne repose pas uniquement sur l’énergie de chacun, au risque de brûler l’enthousiasme sans lendemain, mais sur une persistance de la participation à long terme. C’est une articulation assez fine qui se met en place au jour le jour grâce à trois outils : la codécision, qu’elle soit quotidienne ou stratégique, la considération des salariés et la possibilité de traduire l’engagement par une prise de participation dans l’entreprise.

1. La codécision quotidienne

Pour faire participer chaque travailleur, qu’il soit salarié ou associé, le rythme de travail est ponctué par des temps collectifs. « Ils sont aussi bien des moments de travail collectif très concret que des occasions de se connaître. C’est durant ces réunions qu’on peut voir les signaux faibles, par exemple repérer si quelqu’un n’est pas en forme et n’ose pas le dire. Je peux ensuite lui parler en tête à tête de façon bienveillante. Il pourra dire ce qui lui pèse parce que j’aurai fait le premier pas pour aller le voir », raconte Pascal Valois.

Tous les jours, les repas sont pris en commun dans la cour de l’exploitation. À tour de rôle, un travailleur a la charge du repas de la journée pendant ses horaires de travail. Les conversations informelles abordent tous les sujets dont des recalages de planning immédiat pour l’après-midi qui suit ou pour le lendemain matin.

Le planning, lui-même, est programmé une fois par semaine au cours d’une réunion générale. Ensuite, d’autres rencontres générales sont organisées selon les sujets. Par exemple, la ferme des Clos organise au début d’octobre sa fête où elle invite ses voisins et ses clients (finalement annulée du fait des contraintes liées à la lutte contre le coronavirus). Sa préparation implique tous les associés et les salariés pendant plusieurs semaines.

Des bilans d’étape sont donc partagés chaque semaine. « Mais nous organisons des moments collectifs aussi à chaque fois qu’un problème se présente. Par exemple, nous l’avons fait au début du Covid-19. Nous n’avions pas forcément de réponse à toutes les questions mais tout le monde a pu exprimer ses doutes, ses peurs ou ses interrogations. C’était important de le faire à ce moment-là », se souvient Pascal Valois.

2. La codécision stratégique

Tous les quinze jours, les associés tiennent une réunion de régulation stratégique. Ils y invitent les salariés selon les sujets abordés. La structure de l’exploitation se prête à ces rencontres, mais elle est assez inhabituelle. Au cœur de l’exploitation, cinq associés constituent le cercle qui possède les 90 hectares de la ferme des Clos.

Pour donner une assise juridique à leur projet collectif, ils ont fondé une société par actions simplifiée (SAS) qui porte une partie du bail et gère l’emploi des salariés. Ce statut assez souple a été préféré à celui d’un Gaec parce qu’il autorise plus de créativité organisationnelle. Il permet aussi de respecter le travail de chacun et de l’organiser.

Pour cela, chaque associé adopte de son côté un statut d’entreprise individuelle dans lequel il développe sa spécialité, par exemple les céréales ou l’élevage de volailles. Chacun sait ce qu’il a à faire d’un point de vue technique. Mais il le partage avec les autres associés parce que les temps de travail des salariés, employés par la SAS, sont refacturés à chaque entreprise individuelle au prorata du temps passé sur l’atelier.

3. La considération

Cette structure peut paraître inutilement complexe à première vue, mais elle est faite pour sa capacité à évoluer. Elle se base sur la capacité du salarié à s’approprier son travail. « Celui qui sait le mieux faire, c’est celui qui fait », résume Pascal Valois. Le collectif des associés offre dans un premier temps la considération pour la capacité du salarié à maîtriser son organisation et valoriser sa technicité. En retour, le collectif demande une bonne maturité au salarié. Il doit être en mesure d’expliquer et d’assumer ses choix.

« On ne trouve pas cette capacité chez tout le monde à tous les âges », reconnaît Pascal Valois. Il admet que l’acquisition de cette maturité peut demander plus de temps chez les uns que chez les autres. Mais elle ne lui paraît pas impossible. C’est pourquoi il envisage d’inscrire dans le règlement intérieur de la ferme des Clos l’obligation d’un suivi personnel pour affirmer sa personnalité.

Pascal Valois a trouvé cette affirmation chez le second d’exploitation, Anton. Venu de l’Ukraine, il a suivi un simple stage sur la ferme en 2015. Il exprime la volonté de venir en France, mais les délais administratifs ne lui permettent de revenir qu’en 2017 en tant que salarié. Il s’occupe des ruches durant trois ans. Puis Pascal Valois repère, parmi les signaux faibles, qu’il aimerait franchir une nouvelle étape dans son engagement.

Après quelques réunions, il décide, en lien avec les autres associés, de le responsabiliser dans le développement d’un atelier de sève de bouleau, un liquide qu’on trouve au printemps dans les magasins de diététique pour des cures de bien-être. « Anton a apporté cette idée et il a su la transformer en chiffre d’affaires. Nous nous attachons au besoin des gens », résume Pascal Valois.

4. Traduire l’engagement dans le capital

L’aventure d’Anton n’est pas un cas particulier. L’organisation de la ferme des Clos est faite pour intégrer des projets particuliers et ainsi assurer son développement. Cette caractéristique se retrouve dans l’histoire de la structure. Sa création s’est appuyé sur Pascal Valois et un autre apiculteur, Jérémie, qui, au fil des rencontres, ont agrégé autour d’eux des porteurs de projets qui voulaient s’installer mais n’avaient pas le foncier pour ça : Johann, avec une houblonnière, Romuald, en maraîchage, et Vincent, en arboriculture. Ils ont d’abord créé leur entreprise individuelle qui louait les terres au groupement foncier agricole fondé par Pascal Valois avant de s’associer pour créer la structure actuelle de la ferme des Clos.

Autour du cercle des associés puis de celui des quatre salariés, la ferme des Clos identifie un cercle plus extérieur composé des stagiaires, c’est-à-dire des compagnons qui donnent un coup de main, des stagiaires en brevet professionnel ou des wwoofers de passage (c’est-à-dire des touristes qui acceptent de travailler sur la ferme sans échange d’argent). Le repas collectif quotidien du midi est un bon moyen de leur présenter la ferme et d’écouter leurs envies. Ensuite, les candidats peuvent intégrer progressivement les cercles les plus profonds de l’engagement.

C’est le parcours qu’a suivi Élodie : d’abord curieuse, elle participe aux repas et aide à l’organisation de la fête annuelle de la ferme. Puis elle met la main dans la terre en devenant wwoofeuse. Alors elle devient salariée et consacre 80 % de son temps à l’élevage des volailles. Elle ne se contente pas de la production, mais Pascal Valois, qui faisait ce travail-là à l’origine, lui laisse prendre la responsabilité des relations avec les clients et avec les fournisseurs.

Finalement, elle prend en main l’organisation de cet atelier. À tel point qu’elle envisage de s’installer. Elle signera un bail et un loyer pour le foncier et les bâtiments. En tant qu’entreprise individuelle, elle gérera l’atelier de volailles à sa guise, en tenant compte du collectif, pour dégager son propre revenu. Elle intégrera le cercle des producteurs de cette façon.

De la même façon, Mathilde vient d’apporter à la ferme des Clos son projet original de production de plantes aromatiques et médicinales en utilisant les espaces entre les parcelles, c’est-à-dire quasi sans foncier en propre. Le dossier ne sera pas facile à monter mais il permettrait d’augmenter le rendement productif à l’hectare.

Il offrirait aussi une réalisation personnelle à une jeune porteuse de projet qui aime l’agriculture. « Notre organisation est aussi une façon de permettre à des gens de faire grandir leur projet agricole sans subir le stress de la question foncière », argumente Pascal Valois.