Ils sont de plus en plus mis en avant, et leur offre foisonne : ces dernières années, les biostimulants se sont démocratisés. « En tant qu’agriculteur, on est beaucoup démarché. On s’y perd aussi », confie Olivier Contarin, producteur dans la Creuse.

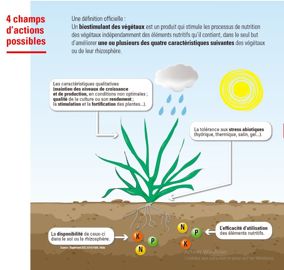

De quoi parle-t-on exactement ? Désormais encadré par le règlement européen en vigueur depuis juillet 2022 (voir encadré page ?), un biostimulant est défini comme un produit qui vise à stimuler les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient. Cela dans le but d’améliorer l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs, la tolérance aux stress abiotiques (gel, sécheresse, températures élevées…), les caractéristiques qualitatives ou la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol et la rhizosphère. Dans un contexte de pression environnementale, d’inflation du coût des intrants et de retraits de solutions chimiques, les promesses de ces produits ont de quoi séduire.

Olivier Contarin teste un biostimulant depuis deux ans sur son triticale, autoconsommé par son troupeau de Limousine. « Cela fait plusieurs années que je souhaite réduire le plus possible les produits chimiques sur mon exploitation », explique-t-il. L’agriculteur n’utilise plus de fongicides sur la culture, et applique le biostimulant en préventif, « comme une assurance, pour avoir un minimum de rendement et de qualité. » Il est encore difficile pour lui d’en faire le bilan. « Ces dernières années étaient plutôt sèches et peu propices aux maladies. Il faudrait utiliser le biostimulant dans un contexte plus défavorable pour voir la différence. » Olivier Contarin compte continuer à utiliser le produit. « J’y crois et je suis satisfait, mais j’ai toujours un doute sur l’efficacité réelle du produit. Aujourd’hui, je ne peux pas la mesurer ni la certifier ».

Mesurer l’efficacité des biostimulants est l’enjeu des instituts techniques qui ont multiplié les essais depuis quelques années. Avec une première difficulté : faire le tri dans l’offre. Extraits d’algues, acides humiques, acides aminés, préparations microbiennes… Plusieurs familles de produits se positionnent sur le marché, avec différentes allégations. « Nous avons essayé d’identifier les références de marché, et avons été sollicités en parallèle par des firmes pour évaluer leurs produits. Cela nous a permis de travailler sur des biostimulants déjà homologués ou en pré-développement », indique Cécile Le Gall, chargée d’étude à Terres Inovia.

Résultats à affiner

Terres inovia teste différents positionnements des biostimulants sur colza. Une majorité des essais ne montre pas de résultats concluants, ou bien des bénéfices insuffisants. « Malgré tout, on voit que dans certaines situations ces produits peuvent apporter un plus, rapporte Cécile Le Gall. Ce qui est frustrant. On aimerait comprendre ce qui fait que les produits s’expriment ou non. »

De 2018 à 2020, Arvalis a évalué six biostimulants dans un réseau d’essais en partenariat avec les coopératives Agrial et Val’Epi sur blé tendre. Ces produits, qui visent à améliorer la disponibilité des éléments nutritifs ou leur efficacité d’utilisation par les plantes, n’ont pas montré d’effet significatif sur le rendement et la teneur en protéine par rapport au témoin avec une fertilisation équivalente mais sans biostimulant. Arvalis a toutefois observé des tendances positives sur certains produits, avec des gains de rendements. « L’absence de significativité statistique de ces résultats peut s’expliquer par une assez forte variabilité des écarts avec le témoin sans biostimulant autour de ces valeurs moyennes », justifie l’institut technique.

En 2021 et 2022, un biostimulant à base de bactéries fixatrices d’azote a également été évalué sur blé tendre et blé dur par Arvalis et les chambres d’agriculture de Charente-Maritime et des Pays de la Loire, sans mettre en évidence d’effet significatif. « La fourniture d’azote aux cultures grâce à des bactéries est une piste prometteuse mais entièrement conditionnée par leur survie et leur multiplication dans un milieu où d’autres micro-organismes sont déjà présents, indique Grégory Véricel, d’Arvalis. L’efficacité de ce type de produit dépend donc très fortement des conditions rencontrées en plein champ, et notamment des températures au moment de l’application. »

Dans la pratique, les biostimulants sont souvent associés à une application d’un autre produit phyto pour économiser un passage. « Cette stratégie ne permet pas forcément de positionner les biostimulants au moment où ils seraient le plus efficaces », souligne Gregory Véricel.

Sur pomme de terre, les tests d’Arvalis n’ont pas non plus été concluants pour l’instant. Un essai a montré une fois une meilleure résistance des tubercules au noircissement interne avec un biostimulant à base de calcium. « Cela corrobore la littérature qui indique que le calcium agit sur cet aspect-là, indique Cyril Hannon. Cet effet ne s’est cependant pas reproduit les années suivantes. »

Revoir la méthode ?

Les méthodes d’évaluation des biostimulants doivent-elles être remises en question ? « Pour l’instant, nous faisons peu d’essais, sur lesquels on tente de comprendre les phénomènes en même temps qu’on évalue les performances, rapporte Cécile Le Gall. L’idée est peut-être de passer sur des essais plus légers et plus nombreux, qui nous permettent de passer au crible ces produits, et de voir dans quelles situations ils s’expriment. »

La définition d’un protocole de mesure est notamment l’objet du projet Casdar « Biostim Colza », porté par Terres Inovia en partenariat avec l’Inrae et l’Université de Caen-Seine-Normandie, débuté en 2020 et qui devrait s’achever l’année prochaine. Un de ses objectifs est aussi d’identifier des gènes marqueurs qui révèlent l’efficacité d’un biostimulant. « Un dialogue est par ailleurs engagé depuis plusieurs années avec les firmes, et a déjà poussé Terres Inovia à modifier ses méthodes », complète Cécile Le Gall.

Besoin de références locales

Les essais se multiplient aussi plus localement. « On va réellement travailler le sujet cette année en région Centre, affirme Patricia Huet, de la chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir. Cette campagne est un peu transitoire : les agriculteurs ont acheté leurs intrants à des prix élevés. Avant d’augmenter leurs charges avec des biostimulants, ils nous demandent ce travail d’expertise locale. »

« Les agriculteurs sont demandeurs de techniques et de références sur leur secteur », appuie Julien David, en charge des expérimentations sur les biostimulants au sein de la coopérative EMC2. Vingt à quarante produits sont testés chaque année. Seuls ceux qui se montrent performants deux années consécutives sont retenus. « Beaucoup ne franchissent pas la barrière des essais, rapporte le technicien. Cela ne signifie pas que les produits ne sont pas bons. Souvent, les positionnements, les conditions d’applications ne sont pas clairs. »