Installé à Germigney, entre la vallée de la Loue et la forêt de Chaux dans le Jura, Emmanuel Ogier a profondément modifié son système de production. En agriculture biologique depuis 2018, il a revu son assolement et ses techniques de travail. Les terrains les plus difficiles de la ferme familiale, soit 100 ha, ont été mis en prairies permanentes pour être valorisés par des génisses charolaises. Leur viande est vendue en direct.

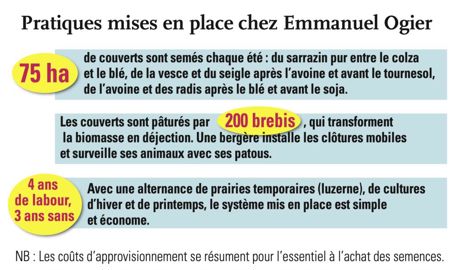

Sur les 175 ha d’argilo-calcaires restants, un nouveau système de cultures a été mis en place. La rotation, initialement de quatre ans (blé, maïs, soja, orge) a été allongée de trois ans avec introduction de la luzerne (deux ans) et implantation de couverts en interculture.

Aller plus loin dans la démarche

Aujourd’hui, la succession culturale est la suivante : tournesol, luzerne, colza, sarrazin (broyé), blé, soja, avoine blanche. Récoltées sur pied ou enrubannées, les coupes de luzerne sont vendues à des éleveurs. La dernière avant colza est broyée. Emmanuel Ogier essaie de respecter cette rotation à la lettre pour mesurer son effet sur la gestion des mauvaises herbes et la fertilisation.

En céréales, l’agriculteur ne cultive plus de mono-variétés, mais des mélanges de trois variétés. Toutes les pailles, assez hautes, sont exportées pour des raisons économiques et de praticité : il est plus facile de semer derrière.

À partir de 2020, des attaques d’altises sur le colza ont obligé l’agriculteur à aller plus loin dans sa démarche. Cette année-là, 25 ha de colza n’ont pas pu être récoltés. Or, la moitié du chiffre d’affaires de l’huilerie (1) de l’exploitation dépend de cette culture. Épaulé par des doctorants, des chercheurs de l’Inrae et des ingénieurs de Terres Inovia (2) , Emmanuel Ogier s’est mis en recherche d’une solution pour conserver la crucifère.

« L’altise a un prédateur, une microguêpe, le Tersilochus, explique-t-il. En année normale et dans un écosystème qui fonctionne bien, celui-ci est capable de détruire 90 % des larves ». Pour restaurer un écosystème mis à mal par les remembrements et les pratiques phytosanitaires passés, Emmanuel a décidé d’introduire un maximum d’infrastructures écologiques dans son parcellaire, groupé par chance.

Un programme de plantation de haies (1,5 km/an pendant sept ans) a été engagé en partenariat avec Jura Nature environnement. Un suivi d’oiseaux a été lancé avec la LPO. Des haies simples et des haies doubles riches de 18 espèces qui fleurissent à des périodes différentes ont été plantées. Le chantier (plants, main-d’œuvre, paillage au miscanthus) a été financé par France Relance les trois premières années, puis dans le cadre du pacte pour la haie (ministère de l’agriculture), les quatre suivantes.

Le retour de la microguêpe prédatrice

Des bandes fleuries ont été mises en place en intraparcellaire tous les 48 m. Elles sont censées abriter la faune auxiliaire qui colonise la culture jusqu’à 25 m à l’intérieur de la parcelle attenante. Elles sont broyées une fois par an en automne-hiver. L’objectif est de trouver les bons mélanges et les bons modes d’entretien pour que la bande fleurie dure 7 ans, le temps d’une rotation.

Les relevés floristiques et d’insectes effectués depuis deux ans avec l’aide des conseillers de la chambre d’agriculture du Jura (3) et de la Fédération de chasse (4) montrent le retour du Tersilochus. Malgré les résultats encourageants (moins d’altises depuis deux ans, 25 q/ha en colza en 2024 avec la variété Hostine, plus résistante, et des semis précoces entre le 10-15 août), Emmanuel Ogier reste humble. « Il faut voir où l’on en sera dans dix ans. Je me sens toutefois plus résistant par rapport aux attaques de ravageurs à venir. L’arrivée de busards Saint-Martin (espèce de rapaces remarquable) est prometteuse pour la biodiversité ».

(1) 30 % du CA de l’exploitation. (2) Anna Pollier, Antoine Gardarin, Michaël Goelen. (3) Sylvie Bombrun, Florian Bailly-Maître. (4) Pauline Roger.