La France est une puissance agricole sur le déclin. C’est le constat dressé par la commission des affaires économiques du Sénat dans son rapport "Quand le mirage de tout monter en gamme fait oublier l'impératif de la compétitivité agricole" paru le 28 septembre 2022 et dans lequel les sénateurs (Laurent Duplomb (LR), Pierre Louault (Union centriste) et Serge Mérillou (Socialiste, écologiste et républicain) ) proposent la mise en place de mesures pour un Plan de compétitivité (lire encadré ci-dessous).

« On voit bien que l’agriculture française va mal, explique Sophie Primas, sénatrice (LR) et présidente de la Commission des affaires économiques. Comment préserver notre modèle français basé sur le modèle familial, exigeant en termes de qualité et d’environnement ? »

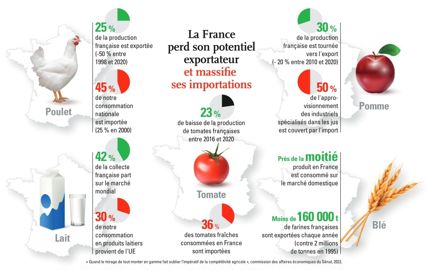

Même si la France reste le 5ème exportateur agricole mondial, son excédent commercial, en recul, n’est tiré que par l’effet prix - notamment celui des vins et spiritueux - non plus par les volumes. Le solde commercial de la France a ainsi chuté de 12 milliards à 8 milliards d’euros entre 2011 et 2021.

Les sénateurs avaient déjà tiré la sonnette d’alarme sur l’état de la Ferme France dans un rapport de 2019. Ils y faisaient le constat de la stagnation de la production agricole française, la réduction du nombre d’actifs agricoles et des surfaces agricoles utiles, ainsi que la perte de parts de marché à l’export et l’augmentation des importations.

Pertinence du « tout montée en gamme »

Force est de constater que les choses ne se sont pas améliorées depuis. Les sénateurs remettent notamment en cause le « tout montée en gamme » prôné par le gouvernement. Une stratégie qui, selon eux, réduit le potentiel productif de l’agriculture française, au détriment de notre souveraineté alimentaire. « Nous ne faisons pas la promotion d’un modèle d’agriculture industriel, insiste Serge Mérillou. Nous faisons simplement la promotion d’un modèle à taille humaine, où l’agriculture biologique aurait par exemple toute sa place ».

Le « tout montée en gamme » provoquerait aussi des inégalités d’accès aux produits français, reléguant aux portefeuilles les plus modestes les produits importés. En témoigne, l’évolution de la consommation française en poulet. En 20 ans, la part de poulet importé consommé par les ménages français a augmenté de 20 à 50 %. Sur ce laps de temps, la consommation en poulets entier français et labellisé a chuté de 28 points. « La stratégie de différenciation des producteurs vers des produits à forte valeur ajoutée ne répond plus à la demande des consommateurs », écrivent les sénateurs.

Ces derniers dénoncent aussi « l’effet tomate cerise » du « tout montée en gamme ». Pour échapper à la concurrence marocaine, les producteurs français de tomates ont abandonné la production de tomates fraîches ou d’industrie. La France est ainsi devenue le 3ème importateur mondial de tomates. Les producteurs français se sont alors orientés vers la culture de tomates à plus haute valeur ajoutée, telles que les tomates cerises, avec de plus faibles rendements, mais aussi plus chères. En parallèle, le Maroc, qui bénéficie d’avantages concurrentiels face à la France (coût de la main-d’œuvre, climat, …) a multiplié par 233 ses exportations de tomates cerises sur les marchés entre 1995 et aujourd'hui.

Peu d'avantages concurrentiels

Le déficit de la compétitivité expliquerait plus de 70 % de la réduction du solde commercial de la France, selon la direction générale du Trésor. En seulement sept ans, la France a divisé par deux ses volumes exportés en pommes (2014-2021). Si cela s’explique en partie par la baisse des rendements et la stagnation des surfaces cultivées, c’est surtout parce que les pommes françaises sont jugées trop chères sur le marché international.

Le prix moyen d’une pomme française à l’export est de 1,18 dollar/kg, soit 66 centimes de plus que les pommes turques ou polonaises. Une différence qui s’explique par le coût de la main-d’œuvre et les contraintes réglementaires françaises : « sur les 450 molécules dont l’application est autorisée en UE sur les vergers, seules 300 sont autorisées en France », déplore Laurent Duplomb. Ainsi, un tiers des pommes utilisées pour la transformation sont importées.

La filière blé souffre elle aussi d’une réglementation pénalisante, mais aussi d’un désengagement de l’État. Le budget public français attribué à la recherche agronomique est par exemple huit fois inférieur au budget américain. « La recherche agronomique a trop été portée sur la recherche fondamentale, pas assez sur la technique pour permettre aux agriculteurs de trouver des alternatives », rajoute Laurent Duplomb. La fragilité des outils de collecte et de stockage du grain français réduit encore la compétitivité de la France sur les marchés mondiaux.

« La fiabilité et la densité des lignes capillaires de fret SNCF sont un véritable frein », souligne les sénateurs. La meunerie française pâtit quant à elle des charges de production et de personnel. Ainsi, bien que la France soit le 4ème exportateur mondial de blé, elle importe 243 000 tonnes de farine, principalement d’origine allemande. « Un kilo de farine sur cinq, que nous achetons, est allemand ou turc », résume le sénateur.

Le « miracle laitier » ?

Selon FranceAgriMer, la France est le pays laitier le plus compétitif. Elle atteint le 4ème rang des exportateurs mondiaux et le marché domestique reste le premier débouché de la production nationale. Si la France dispose d’atouts avec un marché diversifié, une collecte stable et régulière, les sénateurs estiment que son principal facteur de compétitivité reste le faible revenu des producteurs français ! « Ils sont aujourd’hui plus proches des revenus polonais que des revenus irlandais, danois ou néerlandais. Seuls 39 % des éleveurs laitiers atteignent le salaire médian », alertent les sénateurs.

« Si nous sommes compétitifs, c’est clairement parce que nos éleveurs laitiers touchent 5€/h », s’insurge Laurent Duplomb. La décapitalisation des élevages est enclenchée et la filière peine aujourd'hui à recruter des jeunes. Entre 1990 et 2030, on estime que le nombre d’exploitations laitières aura été divisé par cinq. Une source d'inquiétudes, alors que la demande alimentaire mondiale va augmenter.