En 2022, Terres Univia, l’interprofession des huiles et protéines végétales, dénombrait onze usines françaises triturant du soja, contre trois en 2013. « Quatre nouvelles ont été ou seront inaugurées en 2024, dont trois spécialisées en soja », liste Françoise Labalette, directrice adjointe de l’interprofession. Ce qui porterait la capacité de trituration de soja expeller (lire l'encadré) à un peu plus de 250 000 t par an, contre 30 000 en 2013. Une belle progression à remettre toutefois en perspective avec le niveau de nos importations. Celles-ci flirtaient en 2022-2023 avec les 400 000 tonnes de graines, dont une majorité destinée à la trituration, et les 2,8 millions de tonnes (Mt) de tourteaux (équivalentes à environ 3,5 Mt de graines).

« La majorité des usines construites depuis 2020 a été partiellement financée par le plan protéines, et lancée par des coopératives qui cherchaient à valoriser le soja français et à fournir leurs éleveurs », précise Claire Ortega, chargée de mission chez Terres Univia. C’est le cas de l’usine landaise des coopératives Maïsadour et Vivadour. Toutes font ainsi le pari de travailler en filière sur leur territoire, avec l’ambition d’améliorer, en bout de chaîne, l’autonomie protéique des élevages avec des produits non OGM issus d’une filière locale et tracée.

« La construction d’usines de trituration de soja est une dynamique importante et assez spécifiquement française. Il s’agit d’une sacrée prise de risques pour les investisseurs », souligne Françoise Labalette. Il faut être capable de produire suffisamment de graines pour saturer ses unités de trituration, et de valoriser correctement les produits qui en sont issus pour compenser le surcoût du tourteau local, alors même que les marges sont déjà minces.

Absorber le surcoût

« En ce moment, l’écart est d’environ 150 €/t entre du tourteau OGM et non OGM d’importation », chiffre Claire Ortega. L’écart se réduit à quelques dizaines d’euros si l’on compare le produit tricolore à du tourteau non OGM d’importation, fait remarquer Alice Berchoux, cheffe de projet en production laitière à l’Idele (Institut de l’élevage). Ramené à l’unité de consommation finale, « ce n’est parfois pas si important mais ce “pas grand-chose”, c’est déjà trop, constate Françoise Labalette. D’autant plus qu’il y a aujourd’hui très peu de produits issus d’élevage nourris exclusivement avec des matières premières françaises qui sont valorisés avec cette mention. »

Ce défi du prix se retrouve également en amont : sans rémunération attrayante pour les producteurs de soja, difficile de les inciter à lui faire davantage de place dans leurs assolements. Les surfaces françaises en témoignent. Elles étaient de 148 000 ha en 2024 et de 158 000 ha en 2023 d’après le ministère de l’Agriculture. Rendements aléatoires, résistance à la sécheresse, recherche génétique limitée, bioagresseurs… « Il y a un enjeu énorme autour de la production, admet Françoise Labalette. Mais tout n’est pas négatif. L’émergence de ces usines peut pousser les surfaces. »

En attendant, sur le papier, la production française est suffisante pour alimenter les usines. Mais un quart à un tiers des graines part chaque année à l’exportation. « Nous avons notamment approvisionné un marché non OGM nord-communautaire moins en berne que le nôtre et donc capable de payer un peu plus sur les dernières campagnes », analyse Claire Ortega.

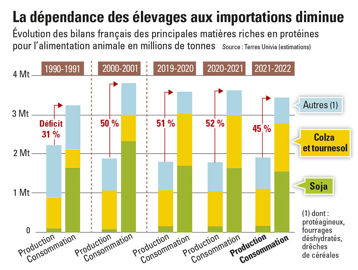

55 % d’autonomie

Toutes matières riches en protéines confondues, la dépendance des élevages aux importations a régressé ces dernières années (voir l'infographique) pour atteindre 45 % en 2021-2022, contre 65 % en moyenne dans l’Union européenne. Une progression que l’on peut notamment attribuer, en France, à l’utilisation de tourteaux de tournesol et de colza. « Quand on parle d’aliments sans OGM français, c’est le premier levier à actionner », estime Alice Berchoux. En vaches laitières, le tourteau de colza « s’introduit très facilement dans les rations », assure l’experte. Ce n’est pas le cas pour toutes les espèces. « Sur des animaux à croissance rapide par exemple, le soja reste essentiel », illustre Françoise Labalette.

Rappelons par ailleurs qu’un premier « plan » avait été lancé il y a quelques dizaines d’années pour développer le soja français. « Il n’a pas marché avec l’ampleur souhaitée, mais il a eu le mérite de maintenir la recherche semencière même lorsque les surfaces étaient au plus bas, retrace Françoise Labalette. Sans ces initiatives, on n’aurait peut-être plus de savoir-faire ou de souche d’inoculum performante comme nous avons aujourd’hui. Les régimes d’aides ont, quant à eux, été extrêmement instables. Et c’est finalement depuis une quinzaine d’années seulement que nous avons commencé à travailler le sujet de la structuration régionale des outils de trituration. » Et à l’enjeu de l’autonomie protéique s’ajoute cette fois-ci celui de la préservation de l’environnement. Ne reste donc qu’à trouver qui mettra la main au portefeuille.