« Sans changements radicaux dans les usages de l’eau, les tensions dans les écosystèmes et les conflits d’usage pourraient fortement s’aggraver. » C’est l’alerte qu’a lancée Hélène Arambourou, adjointe au directeur du département de l'environnement au Haut-commissariat à la stratégie et au plan, lors d’une conférence de presse ce 24 juin 2025 à Paris.

Trois scénarios

Comment l’organisme rattaché aux services du Premier ministre est-il arrivé à cette conclusion ? En s’appuyant sur trois scénarios fondés sur différentes hypothèses d’évolution des comportements et des usages :

- Le premier, dit scénario tendanciel, prolonge les dynamiques observées entre 2010 et 2020 jusqu’en 2050.

- Le deuxième scénario dit des politiques publiques, suppose la mise en œuvre complète des grandes politiques récemment annoncées, qu’elles concernent directement ou non les ressources en eau.

- Le dernier scénario dit de rupture repose sur une logique de sobriété généralisée, impliquant des changements profonds dans tous les usages.

« Des tensions hydriques comme en 2022 »

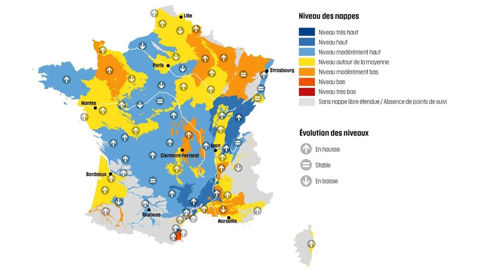

À l’horizon de 2050, pour une année marquée par un printemps et un été secs, dans le scénario sans inflexion notable de la situation actuelle, 88 % du territoire hexagonal seraient en situation de tension hydrique modérée ou sévère en été.

« En 2022, 86 % du territoire était en tension et cette situation deviendrait normale en 2050, compare Clément Beaune, haut-commissaire à la stratégie et au plan. La période estivale sera marquée par de grandes tensions, mais il pourrait aussi en avoir en hiver. »

« En fin de compte, la dégradation de la situation hydrique touchera la quasi-totalité du pays, et seul le scénario de rupture (sobriété importante dans les usages de l’eau généralisée sur tout le territoire) peut en limiter les effets. »

Quelques préconisations

Le haut-commissariat au plan appelle à « une véritable planification de la gestion de l’eau ». Sur la base de ses travaux, il plaide pour une transformation en profondeur des usages, appelant à une meilleure régulation de l’irrigation par les pouvoirs publics, un appui aux pratiques agroécologiques plus économes en eau, et une sobriété énergétique dans tous les secteurs.

« Les besoins environnementaux ne sont pas satisfaits dans plusieurs régions de France, estime Hélène Arambourou. Il est donc nécessaire de protéger et de préserver les écosystèmes afin de renforcer leur résilience face au changement climatique. Il y a déjà une gouvernance de l’eau ! Finalement le but, c’est de s’appuyer sur celle-ci et sur les parties prenantes pour s’organiser et gérer la gestion de l’eau. »