« Avec mes vaches, je suis comme Paul Bocuse pour les humains : j’aime qu’elles mangent bien ! », sourit Nicolas Roybin, éleveur laitier à Trept, en Isère. Aux petits soins pour ses surfaces comme pour ses bêtes, il réussit à concilier un haut niveau de production et une quasi-autonomie alimentaire. Le tout, en bio.

Installé en 2003 dans un Gaec familial à trois associés avec un salarié, il a racheté l’exploitation en 2018 et l’a passée en EARL employant trois salariés. La conversion en agriculture biologique avait été lancée deux ans plus tôt. Depuis le printemps 2018, à la tête d’un cheptel d’une centaine de montbéliardes, il produit un million de litres de lait, livrés à une laiterie iséroise, à l’exception de 40 000 l (litres) gardés pour les veaux.

Depuis la conversion, l’herbe est au centre de la ration. « En conventionnel, je passais 90 tonnes de soja tandis qu’aujourd’hui je passe 27 à 30 tonnes, témoigne-t-il. À l’école, j’ai appris qu’il fallait 1 kg de soja pour produire 10 litres de lait… Mes vaches ont 1,25 kg pour 34 litres. Cela fonctionne : le niveau de production s’est maintenu entre 9 800 et 10 000 l par vache, avec un TP (taux protéique) de 33 et un TB (taux butyreux) de 40,5 et moins de 100 000 cellules. »

Concentré fermier

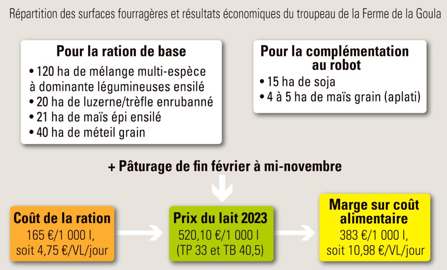

Presque toute l’alimentation des vaches (comme des génisses) est produite sur l’exploitation. Les 375 ha de SAU, dont 220 ha en herbe, sont orientés vers l’autoconsommation : seuls 12 ha de blé sont réservés à la vente. Les sols sont très séchants, mais 55 hectares sont irrigués. Ils se divisent entre maïs, soja et luzerne en proportions variables selon les années.

La ration de base des laitières, distribuée par un robot d’alimentation, se compose de 28 kg d’ensilage d’herbe multi-espèces (de 44 à 47 % de matière sèche), 5 kg d’enrubannage (de 40 à 45 % de MS), 9 kg d’ensilage de maïs épi (de 55 à 60 % de MS), 1,3 kg de méteil grain et 200 g de minéraux et sels. En fonction de la teneur en matière sèche des autres fourrages, 1 à 1,3 kg de foin de luzerne est ajouté. Au robot, les vaches reçoivent un concentré fermier à base de soja expeller (1,3 kg par vache laitière en moyenne) et de maïs aplati (1,5 kg).

« Je planifie la ration sur treize mois avec le contrôle laitier pour prévoir les stocks. »

« C’est mon soja que je fais triturer par la coopérative et que je récupère à 48 % de protéines, précise l’éleveur. Je cherche à être le plus autonome possible. Donc pour calculer la quantité de soja à distribuer, je divise la quantité moissonnée par le nombre de jours et de vaches. En général, je tourne autour de 1,3 kg par vache et par jour. Mais l’autonomie n’est pas un dogme. Une fois tous les cinq ans, j’ai une rotation sans soja : j’en achète alors. »

Le troupeau dispose aussi de près de 25 ha de pâturage divisés en 35 paddocks. Les vaches commencent à les déprimer à la fin de février et les quittent à la mi-novembre. Elles ont un paddock par jour quand l’herbe est poussante, davantage quand elle se raréfie. Sans porte de tri, le troupeau a un accès libre à la pâture et tourne autour de 2,6 traites quotidiennes en été, 2,9 à 3,1 en hiver.

Ajustement des effectifs

Les années avec soja dans l’assolement, l’exploitation est presque autonome. Mais pas question de jouer avec le feu. « Je sécurise au maximum, partage Nicolas Roybin. Je planifie la ration sur treize mois avec le contrôle laitier pour prévoir les stocks. Si besoin, j’ajuste les effectifs. L’an dernier, j’ai vendu onze vaches en lactation. Mais cette année j’ai quand même acheté 40 balles d’enrubannage pour m’éviter de vendre encore trois vaches. Je ne peux pas trop réduire la production car j’ai des salaires à payer. »

Les rendements sont plutôt modestes, mais il « s’y retrouve économiquement » en limitant les intrants : le seul achat concerne la potasse apportée sur luzerne et soja. En paillant généreusement les logettes tapis, il dispose de fumier en abondance : une partie est compostée et apportée sur le maïs. « Je fais aussi beaucoup de couverts à base de féverole et épeautre ou avoine, ajoute l’éleveur. Mes sols, ainsi enrichis en matière organique, retiennent mieux l’eau : mes champs sont tout le temps verts. »

Très attentif à la qualité des fourrages, l’éleveur n’hésite pas à herser les prairies ou à passer le rouleau si besoin, et coupe l’herbe de bonne heure pour privilégier la richesse à la quantité. Les silos « bien tassés, bien fermés » sont réalisés avec des conservateurs biologiques et leurs abords restent parfaitement propres, comme les couloirs d’alimentation. Et si les frais vétérinaires restent contenus à 8 ou 9 €/1 000 l, « c’est grâce à la qualité des fourrages », assure l’éleveur.