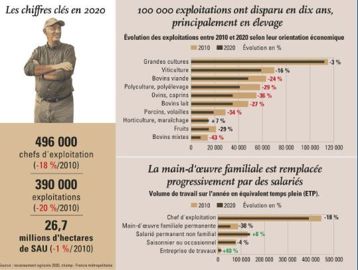

En 2020, 496 000 agriculteurs dirigeaient 390 000 exploitations agricoles en France métropolitaine. En l’espace de dix ans, la chute a été respectivement de 18 % et 20 % : 107 000 agriculteurs et 100 000 exploitations de moins. Le rythme de disparition des fermes tourne autour de 2,3 % par an, contre 3 % par an lors de la décennie précédente. Et comme la surface exploitée a peu évolué (26,7 millions d’hectares), la surface moyenne a logiquement augmenté, passant de 55 ha en 2010 à 69 ha.

En parallèle, la population agricole vieillit. L’âge moyen des agriculteurs atteint 51,4 ans en 2020 (+1,2 an par rapport à 2010), ce qui est 11 ans de plus que la moyenne des actifs français. " Aujourd’hui, un agriculteur sur cinq a plus de soixante ans. La tranche des 55-75 ans a progressé sur la dernière décennie, c’est un véritable marqueur du vieillissement", notait François Chevalier du service statistique et prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture lors de la présentation des chiffres du recensement 2020, le 18 octobre dernier.

Départs massifs

La moitié des exploitations est dirigée par un agriculteur de plus de 55 ans. " Leur proportion est plus forte dans l’Ouest francilien, la Normandie, le sud-ouest et l’arc méditerranéen ", précise François Chevalier. Les seniors représentent même un peu plus de la moitié des chefs d’exploitations en arboriculture, grandes cultures et bovins viande. Leur proportion est en revanche plus faible (40%) dans les élevages de porcs et volailles et en maraîchage.

Ainsi, dans les dix prochaines années, la moitié des agriculteurs auront atteint, voire largement dépassé l'âge de la retraite. Autrement dit, près de 200 000 fermes seront à céder. Les futurs cédants sont-ils prêts ? D'après le recensement, un tiers des plus de 60 ans n’a pas l’intention de partir dans l’immédiat. Plus inquiétant, un tiers ne sait pas ce que va devenir leur exploitation d’ici trois ans. Et rares (6 %) sont ceux qui admettent que leurs terres partiront à l’agrandissement des voisins.

Enfin 20 % envisagent la reprise par un membre de la famille, et seule une minorité (6 %) projette de céder leur ferme à un tiers. C’est un point d’attention, quand on sait que chaque année 60 % des 21 000 candidats à l’installation ne proviennent pas du milieu agricole. Y a-t-il là un frein psychologique, avec de futurs cédants qui rechignent à se projeter avec des nouveaux venus ?

Inadéquation de l'offre

" Les exploitants récemment installés s’orientent majoritairement vers de petites structures, en circuit court et en bio ", commente Félix Paquier statisticien du SSP. Ces fermes de taille modeste sont les plus accessibles financièrement pour les candidats hors cadre familial et non issus du milieu agricole. Ces derniers pourraient aussi s’insérer dans une société déjà constituée, et reprendre seulement les parts du sortant. Mais ce n’est pas si simple : le risque de " chausser les bottes " d'un associé rebute de nombreux candidats. Les jeunes n’ont plus envie de remplacer, ils ont envie de créer, explique François Purseigle, chercheur à l’Inrae.S'ils intègrent une société, on va leur assigner un projet économique et un projet de vie qui ne leur correspondent pas ".

Christophe Perrot de l’Institut de l’élevage (Idele) fait le même constat. S’installer en lait signifie souvent intégrer un Gaec, qui plus est, familial. Pas de quoi séduire les candidats, reconnaît l’expert : " L’association en Gaec, pourtant fortement encouragée ces dernières années, rend plus difficile le renouvellement des actifs. C’est une bombe à retardement ". En élevage, le taux de remplacement des départs est de l'ordre de 45 %. Loin derrière la moyenne nationale, autour de 70 %. " La politique d’installation maintient le taux de remplacement, mais il ne progresse pas ", commente Marc Parmentier du département statistique de la Caisse centrale de la MSA.

Aujourd'hui, seuls un tiers des 13 400 nouveaux installés chaque année touchent la dotation jeune agriculteur (DJA). Un rapport de Régions de France sur les politiques régionales en faveur de l’installation, dévoilé le 6 octobre, souligne le rôle des Conseils régionaux dans l’accompagnement des porteurs de projets. En 2023, les régions géreront directement les soutiens à apporter aux futurs agriculteurs et aux cédants. Elles veulent faire de l'installation et de la transmission leur priorité, en favorisant notamment l’accès au foncier et l’accompagnement des différents profils de candidats.

30 % du travail assuré par des salariés

En 10 ans, le nombre d’équivalents temps plein (ETP) occupés par l’agriculture est tombé à 660 000 (-11 %) principalement du fait de la forte diminution du nombre de chefs d’exploitation. Dans le même temps, plus de la moitié des aidants familiaux a quitté l'agriculture, soit une perte de près 40 % en ETP. Les conjoints sont moins investis, seul un tiers participe à temps complet sur l'exploitation.

Près de 60 % du travail agricole est assuré par l'exploitant, et dans une moindre mesure (8 %) par sa famille. Ce sont les salariés permanents extérieurs à la famille qui ont pris le relais (+8 % / 2010) et qui assurent 20 % du volume de travail. Avec les saisonniers (11 %), ils sont surtout présents en maraîchage, viticulture et arboriculture. Beaucoup moins dans les élevages bovins. « Contrairement à nos voisins d’Europe du Nord, où la moitié du travail est réalisée par des salariés -souvent étrangers-, l’élevage est encore chez nous une affaire de famille, où les tâches exigeantes sont automatisées", explique Christophe Perrot. En revanche, les éleveurs font davantage appel aux Cuma.

Généralisation de la délégation

Plus de la moitié (56 %) des exploitations fait appel à des prestataires de services, principalement sur les zones atlantique et Nord. Seule la moitié des petites exploitations y ont recours, contre près de 80 % des grandes. La délégation totale, en revanche reste rare, pour moins de 2 % des exploitations, et se concentre sur le grand bassin parisien et les zones viticoles. " Il y a un décalage entre ceux qui " sont " et ceux qui " font ", très présent chez les jeunes générations ", observe François Purseigle.

Le chantier reste ouvert et le temps presse. Si le "renouvellement des générations" devient un leitmotiv dans les débats agricoles, il manque encore d'actions concrètes pour le réaliser. Les espoirs reposent sur le "Pacte d’orientation et d’avenir de l’agriculture", annoncé par Emmanuel Macron, au Terres de Jim le 9 septembre dernier, qui ouvre une concertation sur la formation, la transmission, le foncier et le changement climatique. Vaste programme.