« Nos brebis sortent tous les jours au pâturage », indiquent Mirentxu et Roger Jauretche. Pourtant, les époux sont installés à Saint-Etienne-de-Baïgorry dans les Pyrénées-Atlantiques en zone de montagne. Bien que l’altitude soit modeste (220 m), le dénivelé est très marqué. L’estive située à seulement 5 km de l’exploitation culmine à 850 m.

Autonomie fourragère

Dans ce contexte, les exploitants misent sur l’autonomie fourragère. « Les brebis sortent en fonction de la météo, même pour une ou deux heures dans la journée. À partir d’octobre et jusqu’au mois de mars, les animaux valorisent l’herbe dans les 16 ha de vignes de notre voisin (appellation Irouleguy) », explique Roger. Le partenariat est historique. L’échange est amiable. Il évite le gyrobroyage de l’herbe.

Ce pâturage complète celui des 38 ha de prairies de l’exploitation. Il nécessite l’installation de clôtures électriques. Elles sont posées tous les deux ou trois jours en fonction des besoins du troupeau. La pose est toutefois exclusivement manuelle. « Le chien de conduite apporte une aide importante », précise Roger, qui participe aussi à des concours avec son fidèle compagnon de travail.

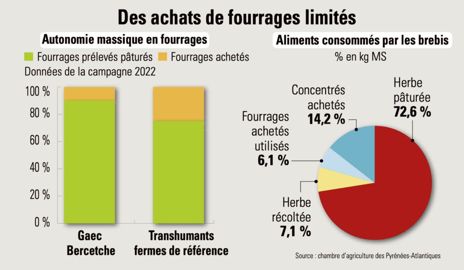

Du côté des récoltes, elles sont réalisées avec du matériel spécifique, et en particulier un tracteur de pente, dont le coût avoisine 80 000 €. La fougère est aussi bottelée, et fournit de la litière pour le troupeau. Grâce au pâturage, le Gaec parvient quasiment à l’autonomie en fourrages (95 %) alors qu’elle est inférieure à 80 % pour les fermes de référence appartenant aux systèmes livreurs transhumant comparables. « Nous avons acheté 25 tonnes de foin de luzerne en 2022 en raison de la sécheresse alors que les prix avaient flambé. Cela n’a pas été nécessaire en 2024. »

Vente des agneaux avant Noël

L’apport de concentrés reste régulier. « En fin de gestation à la descente d’estive, nous distribuons du maïs grain car la flore en fin d’été et d’automne n’est pas assez énergétique, précise Roger. Cette année, certaines brebis étaient un peu maigres. Le complément favorise leur reprise d’état avant l’agnelage. » Celui-ci a lieu en novembre. Le but est d’obtenir des agneaux de lait de 10 à 12 kg, bons à vendre pour Noël. « Si le prix se tient bien autour de 4 à 4,50 €/kg avant les fêtes, il peut perdre jusqu’à 2,50 €/kg dès le mois de janvier », souligne l’exploitant.

D’où l’importance de la réussite des mises à la reproduction de contre-saison en juin. « Elles se déroulent sans synchronisation et en monte naturelle, mais la manech se désaisonne bien, ajoute-t-il. Nous apportons un peu de concentré énergétique en guise de flushing. Les résultats de l’échographie n’étaient pas aussi bons que d’habitude en raison du manque d’ensoleillement au printemps. »

La traite débute juste avant Noël et se termine la première semaine de juillet avant la montée en estive des brebis. « Nous mettons environ une heure dans la salle 2 x 16 postes avec décrochage automatique, sans compter le lavage, pour traire les 250 brebis deux fois par jour », indiquent-ils. En 2022, la production moyenne atteignait 257 litres par brebis présente pour un taux butyreux de 67,59 g/l et un taux protéique de 52,28 g/l. Un concentré du commerce est distribué pendant la traite. La quantité varie en fonction du temps passé au pâturage.

Les brebis disposent aussi de foin de regain de bonne qualité. Au pic de production, elles peuvent recevoir jusqu’à 750 g/j. « Je veille à limiter cet apport pour éviter que la brebis s’habitue à trouver sa nourriture trop facilement et perde de sa rusticité. Dès le mois de juillet, en estive, elle n’aura plus aucun apport et devra être capable de chercher seule le meilleur fourrage. »

Exposition aux parasites

La contrainte de cette conduite à l’herbe, c’est la forte exposition aux parasites et en particulier aux strongles. Cela implique des traitements. « Nous les réalisons en fonction du résultat des coprologies », expliquent-ils. L’observation des diarrhées reste indicatrice.

Deux interventions sont en principe effectuées : quelques semaines après la descente de la montagne et au printemps. Un seul produit est « utilisable » pendant la lactation, ce qui augmente le risque d’apparition de parasites résistants aux produits de traitement.