Regardez les almanachs, compulsez les vieux journaux : partout le 25 décembre est une date mémorable. La Noël marquait la première échéance des fermages avant celles de Pâques et de la Saint Jean-Baptiste. Du Moyen Âge au XIXe siècle, il en fut ainsi dans bien des régions. Les laboureurs portaient au domicile de leur propriétaire des chargements de grain de la moisson précédente, quelques sacs d’écus et de chapons, dindes ou oies. Un vieux rite qui marquait la sujétion des campagnes aux villes, mais aussi l’interdépendance entre la maison du maître et celle de son fermier.

Dans les campagnes, ce jour revêtait une signification météorologique : il était censé annoncer la qualité de l’année à venir. En 1727, le vigneron de Chanteloup (Yvelines), qui tient son livre de raison, révèle à quel point les paysans scrutaient le ciel en fonction de grilles de lecture popularisées par l’imprimé qu’il cite : « J’ai vu l’Almanach du laboureur qui dit que si le jour de Noël vient à la lune croissant, sera un bon an. »

L’importance religieuse et civile de la nativité du Christ offrait un repère dans la mémoire des hommes, entre le temps qui venait de passer et celui qui suivrait. À Montrigault (Drôme), le curé Morel l’utilisait pour marquer la fin d’un cycle, comme en 1743, année faste : « Jamais on ne vit une si belle année jusques aux fêtes de Noël. » Neuf ans plus tard, le prieur d’Herry (Cher) souligne qu’à Noël « la plupart des froments n’avaient pas encore levé » en raison des pluies continuelles qui avaient retardé fortement les semailles.

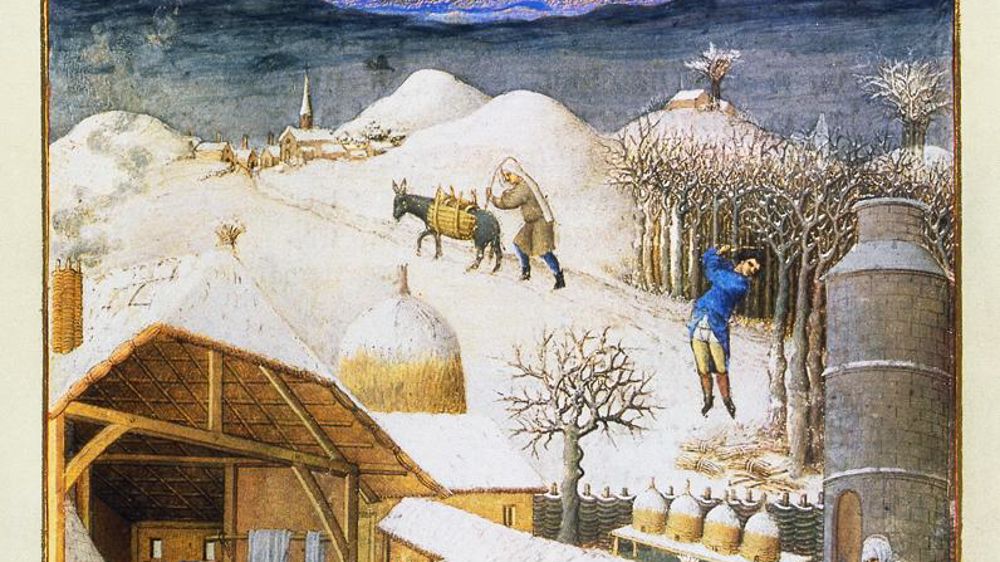

À l’inverse, Noël est pris comme point de départ des hivers les plus rudes par Pierre Bordier, laboureur à Lancé (Loir-et-Cher). En Vendômois, en 1753, « il a gelé depuis la dernière fête de Noël [1752] jusqu’au 18 février ». De fait, rétrospectivement, la rigueur de l’hiver se lit au temps qu’il fait à Noël. En 1729, notre vigneron de Chanteloup, dont les vignes gèlent malgré la neige, dénonce un « hiver bien rude, depuis Noël jusqu’à la fin de janvier [...]. Le pain et le vin ont gelé, les rivières ont pris. On a passé par-dessus sans bateaux. » En 1766, le laboureur du Vendômois note que « depuis la dernière fête de Noël, il gèle partout dans les maisons ». Deux années plus tôt, c’est l’importance du verglas qui singularise, pour lui, le jour de Noël : « Au soir, à une demi-heure de soleil, la pluie a commencé, et la gelée aussi, de sorte que l’eau glaçait à mesure qu’elle tombait. Le lendemain au matin, il y avait un verglas aux arbres. Vie d’homme n’en a jamais tant vu. Les branches des saules touchaient presqu’à bas. Les brins de chaume dans les champs étaient gros comme le doigt d’un homme ; les branches des arbres pliaient bien fort. » À cause du verglas, le marché voisin de Vendôme n’a point de grain : il était impossible d’y conduire chevaux ni charrettes.

Pause consacrée dans le calendrier du laboureur, Noël offre un moment propice pour saisir le temps qui passe.