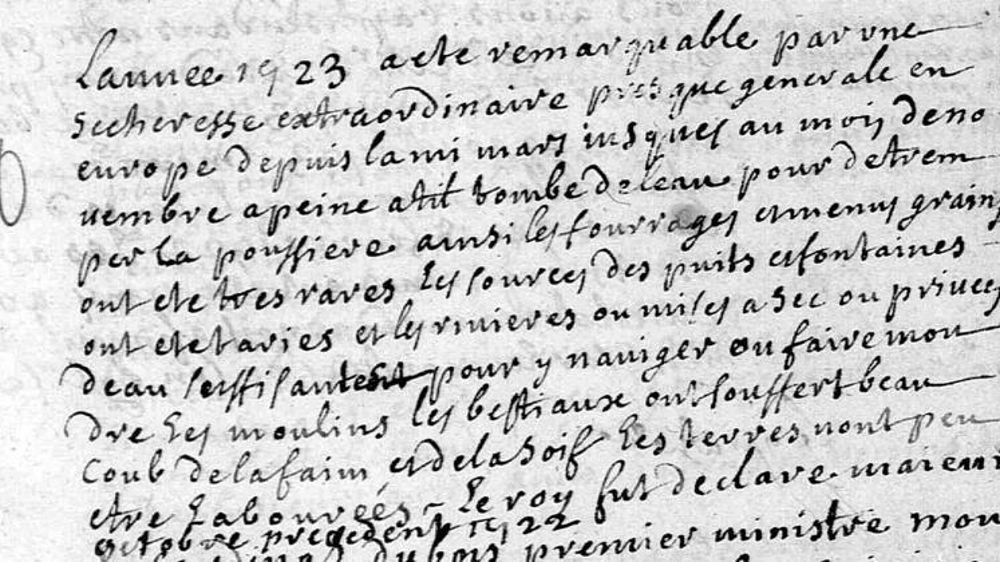

« L’année 1723 a été la plus sèche que l’on n’ait vu de la connaissance des hommes. Il n’a quasi pas plu depuis la mi-mars jusqu’à la Toussaint ou très peu », rapporte un vigneron d’Île-de-France. Près de Poitiers, à 350 km au sud-ouest, le son de cloche est le même chez le curé de Jaunay-Clan (Vienne) : « L’année a été si sèche qu’on n’en a jamais vu d’âge d’homme une semblable. » Neuf mois sans pluie ! Dans le val de Loire, on en fait le constat : « On a observé que, depuis le mois de mars 1723, il n’a pas plu quatre fois jusqu’au 15 de novembre de l’année 1723. » Qu’une sécheresse traverse ainsi printemps, été, automne – les trois saisons importantes pour la végétation –, et les conséquences sur l’agriculture et l’élevage sont sévères. Mais opposées selon les secteurs.

Les bêtes, premières victimes

Fruits et légumes connaissent d’abord une précocité qui surprend tous les observateurs. En mai 1723, on mange des cerises depuis quinze jours en Pays-Fort. Les céréales d’hiver supportent la sécheresse : si le volume de paille est réduit, en revanche le rendement en grains est élevé. Les blés moissonnés en juillet 1723 sont donc d’excellente qualité. Il en va de même pour le vin. La maturité du raisin prépare de bonnes vendanges. En Touraine, « l’année 1723 a été abondante en vins les plus délicieux qu’on ait bus de mémoire d’homme ». Ces vins présentent un fort degré alcoolique si bien que des consommateurs imprudents, « soit pour en avoir trop pris ou ignoré la grande force du vin, ont été trouvés morts dans leur lit » ! Les prédicateurs montent en chaire pour déclamer contre l’ivrognerie. Mais la poursuite de la sécheresse compromet les semailles d’automne. « La terre était comme de la cendre. » On a beaucoup de peine à semer et les semences, dans ces « couvrailles » réalisées sans pluie, ne peuvent prendre racine.

« La terre était comme de la cendre. » Et les semences, dans ces « couvrailles » ne pouvaient prendre racine.

Les principales victimes ne sont pas les hommes mais les bêtes. Les puits et les cours d’eau tarissent, les réservoirs se vident. En août, au maximum de la sécheresse, seuls quelques étangs abreuvent le bétail en Anjou. La situation est d’autant plus tragique que les fourrages manquent. Le chroniqueur de Varreddes (Seine-et-Marne) est dépité : « On a récolté très peu de foin ni d’autre mangeaille pour les bestiaux. Le manger des bestiaux était bien cher ! » S’ajoute bientôt la pénurie d’avoine et de menus grains. Le seul recours des paysans est d’implorer le ciel, de faire des processions derrière les châsses des saints, et de partir en pèlerinage. Et gare aux incendiaires ! « Cette année, résume le curé de Céré-la-Ronde (Indre-et-Loire) n’a été que de feu et d’incendie. On n’entendait parler que de boutefeux et de quantité de marauds qui se vantaient de faire tout brûler. » Encore ne s’agit-il que de l’une des nombreuses sécheresses du siècle, dont les conséquences ont été moindres qu’en 1785, année où il fut nécessaire d’abattre le bétail.