Les Français veulent consommer local : cette tendance prend de l’ampleur et a encore progressé depuis l’apparition du Covid-19, selon une étude sur la production et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires dits « locaux » réalisée par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, CGAAER, missionné par le ministère de l’Agriculture.

La vente de ces produits permet de stabiliser les revenus des producteurs impliqués, mais pas de les améliorer, selon les conclusions du rapport. Par ailleurs, ce mode de commercialisation « ne constitue pas en soi un levier substantiel d’amélioration de la durabilité environnementale des systèmes alimentaires ».

Pas d’amélioration des performances économiques…

L’étude souligne la difficulté rencontrée pour estimer l’impact économique des chaînes alimentaires courtes de proximité (CACP) sur les exploitations agricoles « du fait de la diversité des situations des exploitations et des formes de vente » : vente directe, magasins de producteurs, distribution par les grandes surfaces (GMS).

Néanmoins, selon l’analyse des données du réseau d’information comptable agricole, Rica, en 2018, le taux de marge moyen des exploitations agricoles françaises qui commercialisaient au moins 75 % de leur production en vente directe était de 35 %, contre 34 % pour les exploitations qui ne commercialisent pas du tout en vente directe.

« Il n’y a donc pas de différence significative de performance économique entre les exploitations qui ont un chiffre d’affaires majoritairement réalisé en circuit court de proximité et les autres exploitations agricoles de même production », conclut le rapport.

… mais une stabilisation

Ce dernier note par ailleurs certains inconvénients liés aux CACP, comme la hausse du temps de travail par volume de vente, la complexification de l’organisation du travail, et la difficulté de rassembler les compétences nécessaires : production, transformation, logistique, commerce, gestion…

Les exploitations engagées dans les CACP bénéficient toutefois d’une stabilisation de leurs revenus, indique la CGAAER. Ces modes de commercialisation permettent notamment de diversifier les débouchés, de limiter la volatilité des prix et des quantités « généralement observée dans les chaînes longues de commercialisation ».

Pas d’amélioration de l’impact environnemental

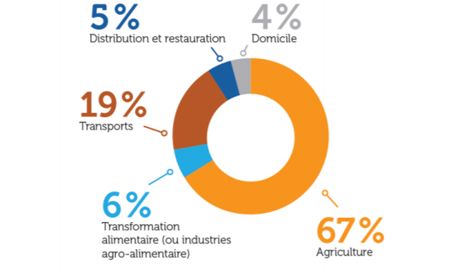

L’impact environnemental de l’alimentation dépend d’abord des méthodes de production, explique le rapport. En effet, en France, la phase de production représente 67 % de l’empreinte carbone de l’alimentation, contre 19 % pour le transport, d’après les estimations réalisées à partir de la base de données Agribalyse de l’Ademe.

De plus, les chaînes logistiques des CACP sont généralement moins optimisées que celles des circuits classiques. Ainsi, « un circuit d’approvisionnement local permet généralement de diminuer la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation comparativement à un circuit d’approvisionnement classique. Mais il génère davantage d’équivalents CO2 par unité de produit alimentaire du fait du transport », démontre l’étude.

À ce sujet, « le projet européen Glamur, qui compare les performances des chaînes d’approvisionnement locales et globales, n’a pas pu mettre en évidence de différences significatives sur les indicateurs environnementaux (biodiversité, pollution, utilisation des ressources) entre les exploitations commercialisant localement et les autres exploitations », relate le CGAAER.