Pas de logettes, ni d’aire paillée pour les 88 prim’holsteins de Baptiste Dessapt, à Saint-Jean-d’Heurs dans le Puy-de-Dôme, mais une aire malaxée. C’est la première stabulation de ce type construite dans le département en 2021. Le choix de cette solution innovante a demandé beaucoup de réflexion à son propriétaire. « Ce type de logement me plaisait car il semblait offrir un confort équivalent à celui de l’aire paillée », explique-t-il.

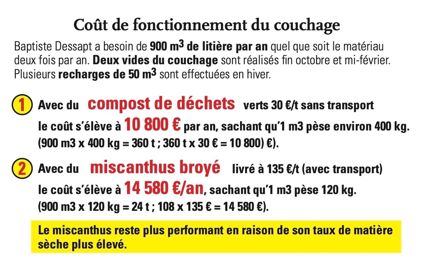

En pratique, le couchage est constitué d’une épaisse couche de miscanthus broyé ou un autre matériau (lire l'encadré ci-dessous) renouvelée deux fois par an. Entre-temps, cette litière est aérée tous les jours de manière que la surface reste sèche afin que les animaux soient toujours propres.

L’abandon de la litière accumulée s’imposait en raison de la difficulté de maîtriser l’échauffement du couchage. Le nombre de cellules dans le lait augmentait et avec lui le nombre de mammites. « Nous curions pourtant de plus en plus fréquemment et apportions 10 à 12 kg de paille par vache et par jour, mais la situation restait ingérable. »

Évacuer l’humidité

L’aire malaxée procurait de nouvelles perspectives mais les références françaises étaient peu étoffées au milieu des années 2010. Les experts pour obtenir des informations étaient encore peu nombreux. « J’ai cependant vite compris que ce type d’aménagement devait en priorité être dotée d’une ventilation performante pour que l’humidité puisse s’évacuer facilement », déclare Baptiste. D’où le choix d’une largeur de 22 mètres (au maximum) idéale pour favoriser l’effet du vent. « En longueur, je n’avais pas le choix, car la distance disponible entre la salle de traite et la route n’était que de 66 m », ajoute-t-il.

L’aire de couchage est donc de 765 m² (11,6 m x 66 m). Les deux murets délimitant l’espace (de couchage) mesurent 0,20 m de largeur chacun. Le couloir d’alimentation et le couloir d’exercice occupent, quant à eux, 5 m de largeur chacun. « Avec le recul, je pense que j’aurai dû ajouter 2 m aux 11,6 m. La surface par vache aurait ainsi dépassé 10 m², contre 8,7 m² actuellement. Cela aurait favorisé l’évacuation de l’humidité sans nuire forcément à la ventilation. »

Le long pan sud qui borde l’aire malaxée est équipé d’un filet brise-vent qui est actionné en fonction de la météo. À l’opposé, le bardage translucide plein sur 2 m de hauteur est surmonté par un autre bardage translucide perforé. Le dôme éclairant posé à la cime du toit laisse aussi largement passer l’air. Les portails facilement ouvrables sur les pignons favorisent également la ventilation.

Reste qu’à certaines périodes, l’hiver en particulier, l’aire malaxée s’assèche plus difficilement. Des recharges de 50 m³ de compost ou de miscanthus sont réalisées régulièrement. Pourtant, la conduite des animaux est conforme aux recommandations. Après la traite, les vaches restent à l’auge pendant près de 3 heures (jusqu’à 9h30). Un « chien électrique » les empêche de rejoindre le couchage. Les animaux sont habitués et le système n’est plus sous tension. À 12h30 puis à 15h30, le chien électrique, impose aux vaches de retourner sur l’aire d’exercice. Le but est que les animaux défèquent sur le caillebotis du couloir de circulation. « En hiver, je passe matin et soir une herse rotative pour aérer le couchage », explique-t-il. En été, un seul passage est réalisé le soir avant que les animaux partent au pâturage pour la nuit.

Grâce à cette conduite, les vaches sont toujours propres. Le taux de cellules est tombé aux alentours de 200 000 en moyenne sur l’année. Les mammites sont moins fréquentes et c’est une importante satisfaction pour Baptiste Dessapt et ses salariés.

Ventilation dynamique prévue

Pour améliorer la situation, quatre ventilateurs à pales horizontales seront bientôt installés au-dessus de l’aire de couchage. « Dans l’idéal, l’installation d’une ventilation dynamique vient en dernier recours, après avoir installé toutes les solutions pour accroître la ventilation naturelle, indique Robin Doussoux, conseiller en bâtiment à l’EDE du Puy-de-Dôme. Un filet brise-vent du même type que celui installé sur le pan sud permettrait d’ajuster mieux les entrées et sorties d’air en fonction de la météo. »

Il est difficile pour Baptiste de changer un bardage qui n’a que quatre ans. « À la construction, ces translucides me coûtaient seulement 7 500 € contre 25 000 € pour les rideaux », précise-t-il. La plantation de miscanthus est aussi à l’étude pour régler le problème de l’approvisionnement en litière.