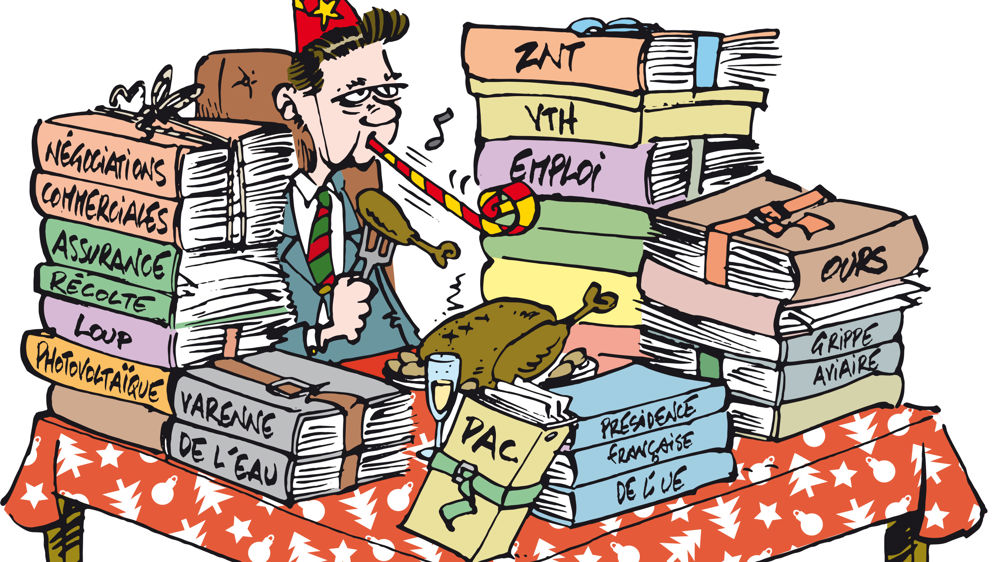

Il n’y aura quasiment pas eu de trêve des confiseurs pour l’actualité agricole. Dès janvier, l’agenda gouvernemental et législatif s’annonce particulièrement chargé en raison de l’échéance électorale d’avril. Dans le même temps, la France va prendre la présidence du Conseil de l’UE pour pousser certaines priorités.

1. Négociations commerciales

Comme tous les ans, producteurs, transformateurs et distributeurs vont poursuivre leurs négociations commerciales jusqu’au 1er mars. Mais cette année encore, les acteurs doivent mettre en œuvre de nouvelles règles du jeu. Les parlementaires – mais aussi le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie – ont estimé que la loi Egalim 1 de 2018 n’avait pas atteint son objectif : protéger la rémunération des agriculteurs. La loi Egalim 2 a donc été votée dans un temps record, pour être opérationnelle avant le début de la nouvelle période de négociations commerciales et corriger le tir.

Dans les grandes lignes, elle prévoit de rendre obligatoire la contractualisation entre producteurs et premiers acheteurs au plus tard le 1er janvier 2023 (et même avant pour la filière bovine) et de renforcer l’utilisation des indicateurs de coût de production dans la fixation des prix. Ce qui ne manque pas de poser question sur le terrain. Elle instaure aussi « la non-négociabilité » du prix des matières premières agricoles dans les contrats. À cela s’ajoute un contexte de forte hausse du coût des matières premières agricoles et industrielles, qui annonce déjà de fortes tensions dans les négociations.

2. Union européenne : les 4 priorités de la présidence française

Le 1er janvier 2022, la France prendra le relais de la Slovénie et exercera la présidence du Conseil de l’Union européenne pour une durée de six mois. Elle aura ainsi la main pour mettre à l’agenda bruxellois ses sujets prioritaires. Le ministre de l’Agriculture a déjà dévoilé ses ambitions. La « priorité des priorités » : la réciprocité dans les échanges commerciaux. « Le premier sujet sera l’instauration de clauses miroirs pour les antibiotiques de croissance, sur lequel je mène une véritable croisade au niveau européen », confiait-il, à la fin de novembre, à La France agricole.

Le second sujet sera celui de la directive Sud, sur l’usage des produits phytosanitaires, avec la révision des limites maximales de résidus (LMR) autorisés. Le troisième chantier sera la lutte contre la déforestation importée. Enfin, le ministre a annoncé que la séquestration du carbone dans les sols, le « Carbon farming » (traduire « agriculture carbonée ») sera aussi à l’agenda.

3. Varenne de l’eau : du concert avant la clôture

Les propositions des groupes de travail sur les PTGE (projet de territoire pour la gestion de l’eau) seront rapportées aux ministres de l’Agriculture et de la Transition écologique d’ici au début de 2022 pour arbitrage. « L’idée est là mais il manque encore un cadre et il reste des interrogations sur les volumes et types de ressources mobilisables », souligne Luc Servant, président de la chambre d’agriculture de la Nouvelle-Aquitaine.

Sur le thème de la résilience de l’agriculture, une synthèse des contributions des filières et des parties prenantes est en cours de rédaction, avec pour finalité de créer un centre de ressources ouvert à tous. Le gouvernement a également demandé aux interprofessions de finaliser l’élaboration de leurs stratégies d’adaptation courant 2022 : une charte d’engagement devrait être signée en ce sens fin janvier, avant la clôture du Varenne. Enfin, les 13 diagnostics de territoire réalisés en région permettront de proposer des plans d’adaptation régionaux d’ici au début de 2022.

4. Tensions sans précédent sur les emplois

En bordure de route, les panneaux d’offres d’emploi se succèdent. C’est dire l’ampleur de la pénurie, plus forte encore que la terrible crise de 2007, en conviennent les experts. Recherche mécaniciens, menuisiers, peintres et même porchers. En agriculture, les employeurs, comme les autres, mettent le paquet pour trouver la main-d’œuvre qui leur manque. Deux éleveuses de porcs de Pleyben, dans le Finistère, jouent ainsi les premiers de cordée : début octobre, elles ont planté une pancarte dans leur champ, situé sur la route de Morlaix, en guise d’annonce. Une démarche très rare dans la profession, mais dont le résultat reste pour l’heure mitigé : si elles ont reçu une dizaine d’appels, aucun n’a débouché sur un recrutement. La difficulté nouvelle tient à la multitude de secteurs en concurrence. Le candidat est plus que jamais roi. Un niveau de salaire à la hauteur de la tâche et de bonnes conditions de travail restent les plus précieux des sésames à l’embauche.

5. Assurance récolte : la réforme attendue pour 2023

Longtemps attendue par la profession agricole, la réforme de l’assurance récolte sera au cœur des débats parlementaires du début d’année 2022. Le projet de loi, issu des travaux du Varenne agricole de l’eau et du rapport du député Frédéric Descrozaille, sera examiné par les députés et sénateurs dès la mi-janvier. Basé sur une architecture à trois étages, le nouveau dispositif prévoit un partage du risque entre agriculteurs, assureurs et État. Ce dernier interviendra au travers de la solidarité nationale, dotée de 600 millions d’euros.

La réforme prévoit la création d’un régime universel d’indemnisation ouvert à tous les producteurs, avec une méthode de calcul des pertes harmonisée ainsi que la création d’un guichet unique dédié au traitement des demandes. Les modalités de mises en œuvre - franchises et seuils d’indemnisations - seront définies par filière au cours de l’année 2022. L’entrée en vigueur de la nouvelle assurance récolte est prévue le 1er janvier 2023.

6. Réglementer les conditions de culture des VRTH

Le Conseil d’État a mis la pression, le 8 novembre, au gouvernement en lui donnant trois mois pour réglementer les conditions de culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides par mutagénèse (VRTH), sous peine de sanctions financières, à la suite d’un référé déposé il y a plus d’un an par des organisations, dont la Conf’, pour non exécution de la décision du 7 février 2020. Le dossier a depuis avancé : un projet d’ordonnance a été transmis le 13 décembre au Conseil d’État, sans modification après la consultation publique qui s’est déroulée du 9 au 30 septembre.

Le projet de texte prévoit que la culture des VRTH soit « soumise au respect de conditions techniques relatives aux pratiques agronomiques et aux successions culturales visant à prévenir les risques pour la santé publique ou l’environnement ». Ces pratiques devront être consignées dans un registre. Les conditions de culture, les modalités de tenue des registres et les informations qui doivent y figurer seront fixées par décret. Un arrêté fixera la liste des variétés concernées. Le projet de décret et l’arrêté feront l’objet d’une nouvelle consultation publique. (I.E.)

7. ZNT : réponse au Conseil d’Etat

Un projet de décret ainsi qu’un projet d’arrêté adaptant le dispositif des zones de non-traitement (ZNT) sont en consultation jusqu’au 11 janvier 2022. Ils doivent être publiés avant le 26 janvier 2022, en réponse à l’injonction du Conseil d’État de juillet dernier. Le décret confirme le principe des chartes d’engagement mais y établit une nouvelle procédure d’élaboration et d’approbation. À compter de sa publication, les préfets et organisations représentatives disposeront de six mois pour mettre à jour les chartes. L’arrêté, lui, étend le dispositif aux personnes travaillant à proximité des zones traitées.

Pour les produits classés CMR2 (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques suspectés), le gouvernement demande à l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) d’accélérer la mise à jour des autorisations de mise sur le marché pour y intégrer les distances de sécurité. À compter du 1er octobre 2022, les produits n’ayant pas fait l’objet d’une demande recevable se verront appliquer une distance de 10 mètres.

8. Énergies renouvelables : de l’électricité dans l’air et le foncier sous tension

La transition énergétique comptera également parmi les sujets à suivre en 2022. Côté méthanisation, les attaques sont de plus en plus nombreuses et rugueuses. La majorité des projets font face à des levées de boucliers au niveau local, régional, et parfois national. Les dérives potentielles de la filière sont scrutées de près. Les risques environnementaux sont mis en avant, surtout depuis l’accident de Châteaulin en 2020, tout comme les coûts que représente la filière pour le budget de l’État. Enfin, la spéculation sur le foncier agricole et la concurrence avec les productions alimentaires sont pointées du doigt.

Ces deux derniers points concernent aussi l’agrivoltaïsme, un secteur qui connaît un fort engouement depuis deux ans. Certains dénoncent les risques que les revenus échappent aux agriculteurs, pour être concentrés dans les mains d’énergéticiens ou de financiers. Le Sénat et le gouvernement vont d’ailleurs se saisir du sujet dès le 4 janvier en séance publique, alors que le besoin de cadre réglementaire se fait sentir.

9. Influenza aviaire : à l’aube d’une nouvelle épizootie

L’an passé, entre l’automne 2020 et le printemps 2021, le virus H5N8 de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) avait causé 492 foyers en élevage et engendré l’abattage de près de 3,5 millions de volailles dans le Sud-Ouest, essentiellement des canards. Le scénario est en passe de se répéter cette année, cette fois avec la souche H5N1. Depuis la détection d’un premier foyer en élevage le 26 novembre 2021 dans le département du Nord, le virus a atteint le sud-ouest de la France. Un premier cas a été confirmé le 16 décembre dans un atelier de canards prêts à gaver du Gers. Depuis, dans cette région à forte densité d’élevages de palmipèdes, le virus fait tache d’huile et les foyers se multiplient.

Le dépeuplement des élevages touchés est réalisé sans délai, et des abattages préventifs ont d’ores et déjà été réalisés pour freiner la propagation du virus. Lors de l’épisode 2020-2021, près de 90 millions d’euros avaient été débloqués pour indemniser les pertes économiques engendrées par l’IAHP. Cette année encore, des fonds devront être mobilisés pour soutenir une filière déjà très fragilisée par les crises sanitaires.

10. Prédation : vers une hausse du nombre de loups en 2022 ?

La pression de la prédation auprès des troupeaux n’a pas baissé en 2021. Pourtant, 103 loups ont été abattus depuis le début de l’année. Au 9 décembre, le quota de loups pouvant être éliminés comptait encore 15 spécimens. Le compteur sera remis à zéro en début d’année. Le quota pour 2022 pourrait toutefois être revu à la hausse, car les chasseurs et les éleveurs devraient participer davantage lors du recensement des indices (de l’hiver 2021-2022) réalisé par l’Office français de la biodiversité (OFB).

C’est une demande du préfet coordonnateur, à la suite de nombreuses critiques sur la méthode de comptage. Ces indices sont déterminants pour évaluer l’effectif total du prédateur et par conséquent pour fixer le quota de loups pouvant être prélevés. Ce chiffre devrait être connu mi-2022.

D’ici là, des réunions de groupes de travail du groupe national loup devraient se poursuivre. Elles concernent en particulier le statut juridique du chien de protection et les pertes indirectes de la prédation.