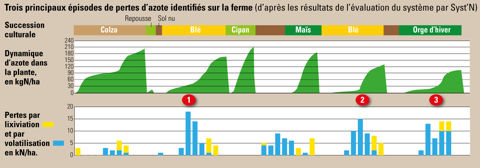

Une évaluation précise des pertes azotées a été réalisée en 2020 sur l'atelier grandes cultures du Gaec du Rouge Bois, à Conthil en Moselle. Ce diagnostic a été mené dans le cadre du projet régional Partage (1) grâce à l'outil Syst'N (2). Ce dernier permet de quantifier les fuites par lixiviation et volatilisation, et d'en comprendre l'origine. " Le système de Bruno Collin présente de bons résultats même s'il n'est pas optimal ", estime Xavier Piquard, conseiller de la chambre d'agriculture de Moselle qui a réalisé l'analyse.

Un panel d'éléments favorables

Plusieurs pratiques propices à la limitation de ces pertes sont mises en œuvre sur l'exploitation. "Nous prenons systématiquement en compte la fertilisation organique pour le calcul des doses minérales", commence l'agriculteur. Des pesées de biomasse de colza sont aussi réalisées pour évaluer les besoins. Par ailleurs, les apports sont fractionnés sur toutes les cultures : en trois sur céréales à paille ; en deux sur maïs. Des cultures intermédiaires pièges à nitrates (Cipan) sont également toujours implantées entre un blé et un maïs. "Nous semons un couvert de phacélie, trèfle et vesce, ou un mélange d'avoine-pois valorisé par les animaux", précise Bruno Collin.

Le fumier de bovin est en partie positionné avant un colza, qui le valorise bien à l'automne. Enfin, "sur maïs, l'azote apporté avant semis est incorporé au sol, continue l'agriculteur. L'urée appliquée à 4-5 feuilles l'est aussi avec un binage." Il attache de plus une importance toute particulière à réaliser ses apports avant une pluie et dans des bonnes conditions météo.

Pistes envisagées

L'une des trois principales périodes de sensibilité durant la rotation (voir graphique) se situe entre le colza et le blé. "Le colza relargue un reliquat assez important, alors que les besoins du blé sont faibles en automne", explique Xavier Piquard. Laisser les repousses de colza plus longtemps est un levier possible identifié. Il n'est toutefois pas mobilisé vis-à-vis des limaces, et pour permettre de réaliser des faux semis pour lutter contre les vulpins.

«Depuis le diagnostic, j'ai réduit les doses d'azote apportées»

Autre piste envisagée : améliorer l'implantation des couverts en profitant de périodes plus favorables à la levée ; un levier limité compte tenu de la réglementation et de la météo après la récolte (manque de précipitations, fortes chaleurs). Allonger la période de présence du couvert pourrait également être pertinent, mais Bruno Collin souligne un risque important de ne plus pouvoir entrer dans la parcelle en cas de pluie, les sols étant argileux (lire encadré).

Une piste serait d'implanter un couvert à base de crucifère avant le blé. Ce type de couvert pourrait aussi être envisagé entre le blé et l'orge d'hiver. Dans le contexte pédoclimatique de l'exploitation, ces évolutions apparaissent très délicates pour l'agriculteur. Il en est de même pour un allongement de la rotation, en insérant un pois de printemps entre l'orge d'hiver et le colza ; un autre levier proposé suite à l'utilisation de Syst'N.

En fonction de la météo et donc du rendement du maïs, le reliquat qui suit cette culture peut être important. "Le rendement du maïs doit être sécurisé dans un système de polyculture-élevage, donc on ne peut pas le sous-fertiliser" souligne Xavier Piquard.

"Depuis le diagnostic en 2020, la rotation n'a pas évolué mais j'ai réduit les doses d'azote apportées ", indique Bruno Collin. Si 180 kgN/ha/an étaient par exemple apportées sur colza et 185 kgN/ha/an sur blé, depuis cette date "je n'ai pas dépassé 160 kgN/ha/an en colza et 155 kgN/ha/an en blé, sans décrocher en rendement. On est davantage pénalisés par le manque de pluie que par l'azote, qui n'est pas le facteur limitant." Pour limiter la volatilisation, les apports d'engrais liquides du printemps, période sensible au manque de pluie, devraient également être remplacés par de l'ammonitrate, moins sensible. Bruno Collin considère également l'option d'éviter de laisser le sol nu après les couverts, en les détruisant avec un outil à dent plutôt que de les labourer.

(1) Le "Programme agronomique régional pour la transition agroécologique en Grand Est" est soutenu par le Partenariat européen pour l'innovation.

(2) Co-construit par l'Inrae, les instituts techniques et des conseillers agricoles, Syst'N prend en compte l'itinéraire technique, le type de sol et se base sur le climat des vingt dernières années.