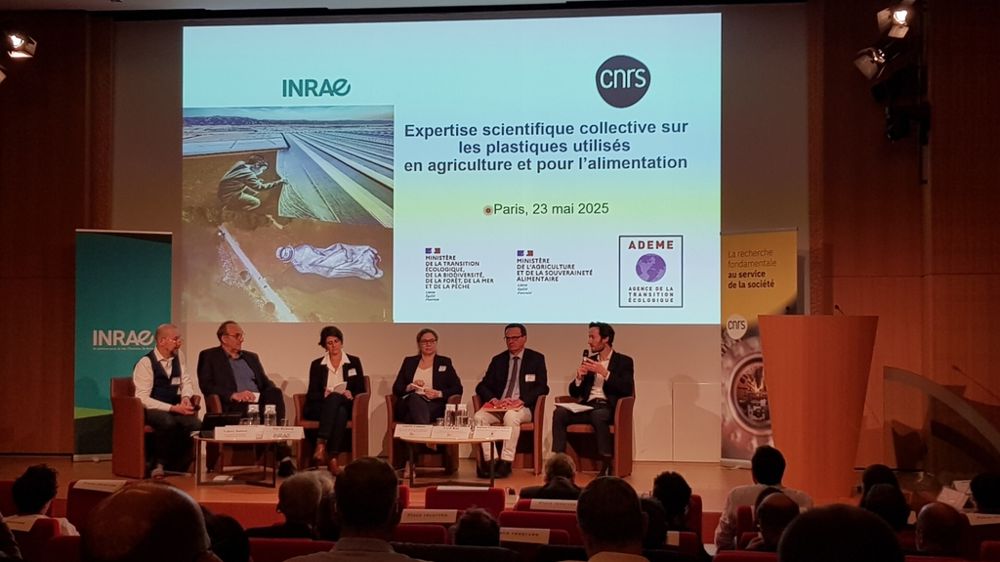

Pendant deux ans et demi, une trentaine d’experts français et européens ont analysé 4 500 publications scientifiques pour faire un état des lieux de la littérature sur les usages, les propriétés et les impacts du plastique dans l’agriculture et l’alimentation. Les résultats de ce travail, coordonné par le CNRS et l’Inrae, ont été présentés vendredi 23 mai 2025.

« Indispensables à la diffusion de l’alimentation »

« Dans les années 1930, les plastiques deviennent indispensables à la diffusion de l’alimentation moderne et contribuent à changer la façon dont nous mangeons, plus individuelle et plus nomade », explique le sociologue Baptiste Monsaingeon, pilote scientifique de l’étude pour le CNRS.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’utilisation du plastique continue son expansion, sous l’impulsion de l’industrie de la pétrochimie, alors en pleine croissance et qui cherche des débouchés au pétrole. « La légèreté, la robustesse, le faible coût expliquent la prédominance du plastique. Les plastiques se sont rendus indispensables et semblent désormais indispensables », poursuit-il.

Enrichi d'additifs

Aujourd’hui, d’après cette expertise, 20 % du plastique consommé en France, soit 6,4 millions de tonnes, est affecté aux secteurs agricole et alimentaire. 91 % servent à l’emballage et au transport des aliments et de boissons et 9 % à l’agriculture. Il est utilisé par exemple pour la conservation des fourrages (les films étirables pour l’enrubannage, les bâches pour couvrir l’ensilage, les ficelles pour maintenir les bottes de foin ou de paille…), pour protéger les cultures (bâches, serres…) et majoritairement pour l’élevage, notamment dans les bâtiments (revêtement des sols, enveloppe des bâtiments…).

Collecte record de plastiques agricoles en 2024 (31/01/2025)

Selon les utilisations, le plastique va être enrichi d’additifs. « Dans l’agriculture, par exemple, on utilise des additifs pour que les films utilisés dans les serres aient des propriétés radiométriques spécifiques et fassent passer seulement certains rayonnements lumineux au niveau des cultures. Dans l’alimentaire, on ajoute, par exemple, des films barrières à l’oxygène pour éviter l’oxydation des aliments », illustre Sophie Duquesne, chimiste spécialisée en sciences des matériaux et pilote scientifique pour le CNRS.

Des conséquences sur l’environnement et la santé

Les substances chimiques utilisées dans le plastique vont ensuite se propager, au fur et à mesure que le plastique lui-même se répand. Lorsqu’il se dégrade, le plastique va se fragmenter en micro et nanoparticules, et passe ainsi dans l’environnement. Selon cette expertise, « tous les sols, urbains, agricoles et même les plus reculés comme les déserts, sont contaminés ». Pour les sols agricoles, l’étude estime qu’un kilogramme de sol (poids sec) continent 1 000 microplastiques. « Les sols sont, en termes de tonnage, plus contaminés que les océans », souligne Muriel Mercier-Bonin, directrice de recherche à l’unité de toxicologie alimentaire à Toulouse et pilote scientifique pour l'Inrae.

Les particules de plastiques opèrent alors comme un « cheval de Troie » pour la propagation des additifs jusque dans les fluides humains, avec des risques pour la santé. « On évalue à 16 000 le nombre de substances chimiques présentes dans les additifs. On ne connaît que 25 % de ces substances et de leurs impacts sur la santé et seules 6 % sont réglementées », poursuit la chercheuse. Parmi elles, figurent le bisphénol A et les phtalates, classés comme perturbateurs endocriniens. Ils induisent notamment des troubles du développement, de la reproduction, de l’asthme, des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l’obésité, des troubles neurologiques…

Germination et photosynthèse altérées

Outre l’effet sur la santé humaine, ces particules de plastiques présentent dans les sols vont également pénaliser les cultures. « Les rendements vont diminuer, notamment car les particules de plastiques altèrent la germination et la photosynthèse. Selon certaines études, pour le blé, la pollution aux plastiques entraînerait une perte de production en Europe entre 10 millions et 40 millions de tonnes par an », précise Muriel Mercier-Bonin.

Les scientifiques ayant rédigé cette expertise concluent à la nécessité de réduire la production de plastiques, quand les efforts actuels se concentrent davantage sur le recyclage, qui « renforce l’idée que consommer du plastique reste acceptable ».