Laisser un salarié travailler seul dans un endroit loin de tout contact n’est pas un risque en soi. Mais la responsabilité de l’employeur peut être examinée en cas d’accident. Même s’il s’agit d’une tâche habituelle que le salarié maîtrise, sa difficulté à appeler après un accident pourra être imputée à l’employeur s’il ne lui a pas donné les moyens suffisants pour le faire. Il est donc utile d’avoir pris conscience du risque, évalué sa nécessité et pris les mesures pour le réduire le cas échéant.

Qu’est-ce qu’un travailleur isolé ?

Toutes les situations de travail ne relèvent pas du travail isolé. La Carsat (les caisses d’assurance retraite et de santé au travail du régime général — ex-Cram) fournit une définition. Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur et que le travail présente un caractère dangereux. La durée de l’isolement renforce la dangerosité du travail. Ce n’est pas tant la nature de la tâche qui est soulignée par l’organisme social que la difficulté à appeler de l’aide en cas d’accident.

Le code du travail désigne clairement que la charge de la santé et de la sécurité du travailleur repose sur les épaules de l’employeur (art. 4121-1). De plus, le cas du travail isolé est abordé à deux reprises dans le code du travail.

Tout d’abord, dans un arrêté de 1992 (92-158) sur la délégation des tâches à des sous-traitants : le chef d’entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.

Ensuite, un décret de 2008 (2008-1325) renouvelle la responsabilité de l’employeur : un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.

Selon la dangerosité de la tâche

L’isolement du travailleur est à mettre en relation avec la dangerosité de la tâche qu’il a à accomplir. L’arsenal réglementaire met en avant quelques travaux spécifiquement considérés comme dangereux et interdit à un travailleur isolé :

- Les travaux en hauteur (art. 4323-61 du code du travail) ;

- Les travaux présentant un risque de chute dans l’eau (arrêté du 25/7/1974) ou d’électrocution (décret 88-1056) ;

- Les travaux en puits ou en galerie (décret du 8/1/1965) ;

- Les manœuvres avec des camions ou des engins (art. 4323-41 du code du travail) ;

- Le levage de charges (décret 95-608).

Cette liste ne signifie pas que le salarié ne peut pas faire ces tâches, mais qu’il ne peut pas les faire isolé. Si elles sont nécessaires, elles doivent être abordées dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) qui est obligatoire dès le premier salarié.

> À lire aussi :DUERP, un instrument de sécurisation (05/12/2019)

Même si les exploitants eux-mêmes ne sont pas concernés par cette liste de tâches interdites au salarié isolé, ils ont un intérêt à la regarder puisque, selon les chiffres de la MSA datés de 2019, 46 % des accidents du travail graves non mortels surviennent lorsque la personne est seule. La MSA Midi-Pyrénées Nord a fait apparaître, en épluchant ses relevés entre 2002 et 2018, que 80 % des accidents mortels surviennent sans témoin.

Une procédure pour réduire le risque

L’employeur peut mettre en place une procédure pour réduire le risque lié au travail isolé de son ou ses salariés. La méthode se déroule en trois étapes :

- Évaluer le risque spécifique ;

- Limiter le risque d’accident ;

- Réduire la gravité de l’accident potentiel.

Un échange autour du DUERP peut être le bon moment pour évaluer le risque qui pèse sur un travailleur isolé. La question de la nécessité d’être isolé se pose à ce moment-là. S’il est possible de travailler à deux, le risque spécifique lié au travail isolé n’existe plus.

Un travail de prévention peut être engagé en amont que ce soit sur un plan matériel (en posant des garde-fous, par exemple) ou sur le plan de la compétence (formation, écriture des consignes, etc.). À cette occasion, l’employeur doit favoriser l’expression des témoignages des salariés si des incidents se sont déjà produits parce qu’ils peuvent alerter sur un risque. Il ne faut pas s’interdire d’envisager de sous-traiter à des entreprises spécialisées les tâches trop risquées pour un travailleur isolé.

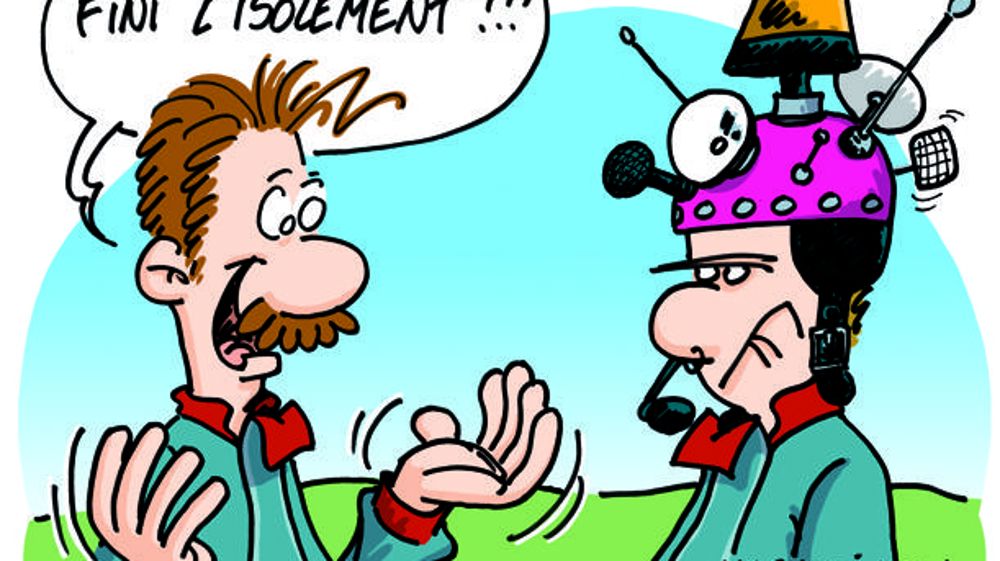

Une fois que tout ce travail préalable est fait, et documenté, il faut mettre en œuvre les moyens pour limiter la gravité d’un accident potentiel. L’idée est de couper l’isolement du travailleur. L’employeur peut lui donner des moyens de communication et d’alerte.

Selon une enquête menée en Aveyron en 2020 par la MSA Midi-Pyrénées Nord, 68 % des agriculteurs utilisent le téléphone portable comme moyen de communication quand ils sont seuls. Mais cet outil peut ne pas être suffisant en cas d’urgence du fait des zones blanches dans les campagnes.

Il existe des outils d’alerte spécifique à ces situations : les dispositifs d’alerte du travailleur isolé (Dati), qui se présentent sous la forme d’un petit boîtier qui détecte l’absence de mouvement, la perte de verticalité ou la chute brutale de l’opérateur.

En pratique, on rencontre souvent, dans les travaux de bûcheronnage par exemple, des salariés qui portent des talkies-walkies couplés à des GPS pour communiquer et localiser les interlocuteurs.