Plus nombreux encore étaient les industriels, transformateurs, distributeurs et experts consultants : au-delà du risque d’être stigmatisés par les associations de défense animale en cas de défaillance, ils commencent à voir dans cette nouvelle exigence des consommateurs, une opportunité commerciale. Le colloque du RMT (Réseau mixte technologique) sur le bien-être animal, qui se déroulait du 12 au 14 décembre à l’agrocampus de Rennes, affichait complet depuis plusieurs semaines. Seules 260 personnes ont pu s’y inscrire.

Le secteur de la recherche et du développement représentait un quart des participants, la filière (transformation, abattage, distribution, experts) occupait la moitié des sièges. Car si depuis des années le bien-être animal fait partie des pratiques et des réflexions des éleveurs, la médiatisation croissante depuis 2012 des actions des associations de protection animale contre les élevages, les abattoirs ou les transformateurs en fait un sujet brûlant et complexe.

Plan de progrès

Que mettent les protagonistes sous ce terme de bien-être animal (BEA) ? Au-delà de la définition officielle des cinq libertés de l’animal à satisfaire (1), chacun y va de son appréciation : les associations de protection animale associent le BEA à la liberté laissée aux animaux d’exprimer leur comportement (accès au plein air, absence de stress, prévention systématique de la douleur…).

Les éleveurs le mesurent à l’aune de leurs bons résultats techniques, à une absence de mal-être. Et notent que l’on devrait aussi se préoccuper du bien-être des personnes. Enfin, le grand public rêve de plein air et n’apprécie pas les cages.

De nombreuses initiatives foisonnent pour améliorer la prise en compte de cette exigence. En élevage porcin par exemple, l’interprofession a rédigé un volet sur le bien-être animal dans le contrat de filière « Porc respect confiance ». Il prévoit, entre autres, le repérage par les différents conseillers qui interviennent dans les fermes, des éleveurs qui « dévissent » et délaissent le soin aux animaux.

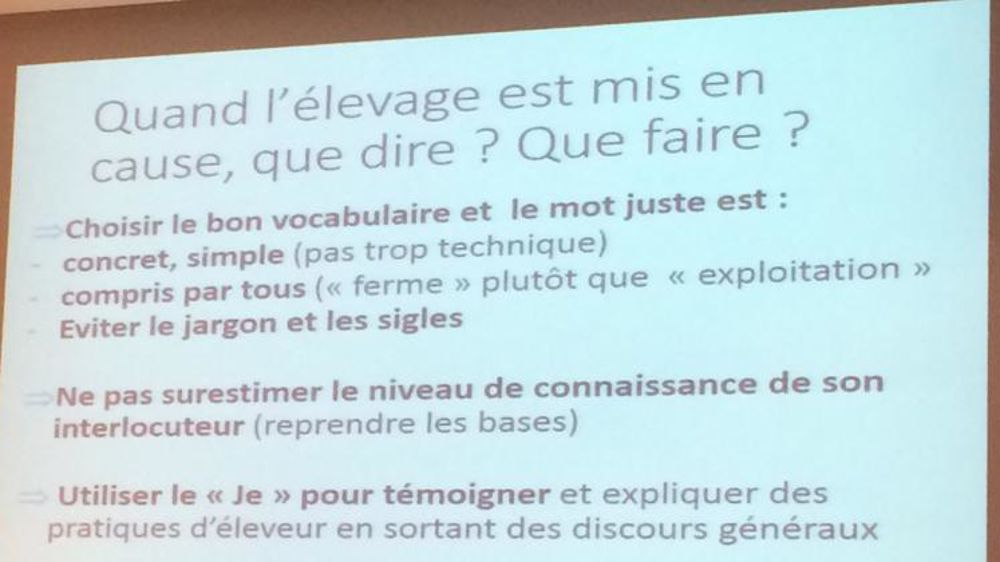

Les guides de bonnes pratiques ont fleuri dans toutes les filières. De leur côté, les éleveurs bovins se voient depuis les années 2005 proposer des formations aujourd’hui étendues aux ovins et caprins, pour intervenir dans les médias. « Nous leur recommandons de ne pas se laisser enfermer dans le débat philosophique sur la frontière entre l’homme et l’animal. L’éleveur est formé pour tranquillement assumer ce qu’il fait, expliquer comment il travaille, en respectant les animaux », précise Jean-Marc Bèche, de la Confédération nationale de l’élevage. Il s’agit de prise de paroles très personnalisées, sans s’embarrasser d’éléments de langage préparés.

Attention aux salariés d’abattoir

Du côté des abattoirs, souvent incriminés par les associations comme L214, l’analyse des pratiques aussi s’approfondit. Une mission d’étude a été confiée aux Aract (association régionale pour l’amélioration des conditions de travail) de la Bretagne et la Normandie. L’objectif : analyser les leviers d’amélioration du travail des salariés des abattoirs, y compris des services vétérinaires.

En partant du principe que les conditions de travail des hommes conditionnent aussi le bien-être des animaux, le calme et la sérénité face aux animaux sont à privilégier. L’implication des acteurs de terrain en amont de la réorganisation des chaînes est capitale. Tout comme le soin apporté par les manageurs à l’écoute de leurs salariés, à leur formation.

Mais il est souvent difficile à concilier dans une profession chroniquement en sous-effectif, qui affecte très vite les nouvelles recrues à leurs postes. La vidéosurveillance, qui devrait être installée aux postes les plus sensibles, ne fait pas l’unanimité : les salariés la vivent comme un contrôle permanent. Les défenseurs de la protection animale welfaristes comme l’OABA (Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir) y voient l’occasion de faire de la pédagogie, de corriger les mauvais gestes. Luc Mirabito, de l’institut de l’élevage, une des chevilles ouvrières de ce passionnant colloque, concluait : « Fermons la télévision, sauf pour la formation. Et ouvrons les yeux sur l’homme et l’animal. »

Ne pas confondre bien-être et marketing

À travers des exemples à l’étranger mais aussi en France, ce colloque soulève une autre question : les initiatives prises dans les filières pour repérer les bonnes pratiques en bien-être animal se multiplient, parfois collectives, parfois individuelles, parfois liées à toute une filière, parfois liées à une seule entreprise.

Et les cabinets d’expertise ajoutent une corde à leur arc pour satisfaire la demande de conseils des industriels et des distributeurs qui s’inquiètent face au risque de mise en cause par des associations de protection animale. Ces consultants leur écrivent des « plans de progrès » vers le BEA. Et conseillent à leurs clients de valoriser ces démarches sur le packaging ou dans les rayons des grandes surfaces auprès des consommateurs.

Mais doit-on agir collectivement et faire progresser petit à petit la majorité des éleveurs vers toujours plus de BEA ? Ou faut-il, à l’image des initiatives de Casino par exemple, privilégier quelques-uns pour alimenter un marché de niche ? Faut-il réfléchir à un nouvel étiquetage ? Pourquoi ne pas créer un système simple de notation comme cela se fait déjà dans le domaine des œufs qui laisse ensuite le choix aux consommateurs ?

C’est la question que pose CIWF, association welfariste qui conseille Casino : « Ces efforts tirent vers le haut toute la filière. Ce système serait informatif et non discriminant », précise la représentante de l’association. « Mais cette numérotation des œufs a déjà été utilisée par des associations comme moyen de pression sur les GMS pour exclure les œufs en cage de certains rayons. Ne risque-t-on pas de voir des producteurs exclus de ces marchés ? », soulignent d’autres participants.

« Les éleveurs travaillent dans la durée »

Lors du colloque, un des intervenants, du Groupe Neovia (alimentation animale), présentait une étude menée auprès de 400 consommateurs : pour eux, le bien-être animal est d’abord le « bien élevé ». Ce qui implique directement les éleveurs et va pousser ses fournisseurs comme les transformateurs à formuler (proposer ou imposer) de nouveaux « plans de progrès ».

Autre surprise de cette étude de Neovia : la grande distribution serait plébiscitée à 79 % pour apporter l’information que ces consommateurs espèrent. Mais peut-on compter sur la grande distribution pour mieux valoriser et surtout rémunérer les efforts des éleveurs ? Selon François-Régis Huet, producteur de porcs et référent en bien-être animal à Inaporc, c’est un vœu pieux.

« Ne confondons pas bien-être animal et marketing, insiste-t-il. Les éleveurs investissent et s’investissent sur la durée. Le marketing passe. Les éleveurs travaillent sur la durée. » Les éleveurs veulent bien entendre ces nouveaux enjeux autour de l’éthique animale. Mais peuvent-ils compter sur la bonne volonté des distributeurs pour faire progresser leurs revenus comme le suggèrent les experts et associations ? Ce serait une première.

(1) Ne pas souffrir de la faim ni de soif ; ne pas souffrir de contrainte physique, être indemne de douleur, de blessures, de maladie, avoir la liberté d’exprimer des comportements normaux, être protégé de la peur et de la détresse.

(2) Tous les documents seront disponibles sur le site www.idele.fr ou www.rmt-bien-etre-animal.fr.